黑白照片上,朱媛媛温柔的笑容还凝固在记忆里,无数观众正用文字寄托哀思。然而,某些自媒体的 “吃人血馒头” 操作却刺痛人心 ——“捐赠眼角膜”“捐出所有遗产”“给丈夫的最后一封信” 等博眼球的标题铺天盖地,这些编造的 “遗嘱” 和失实的病症描述,如同利刃,一次次割伤公众的情感底线,也让痛失亲人的家属再陷二次伤害。

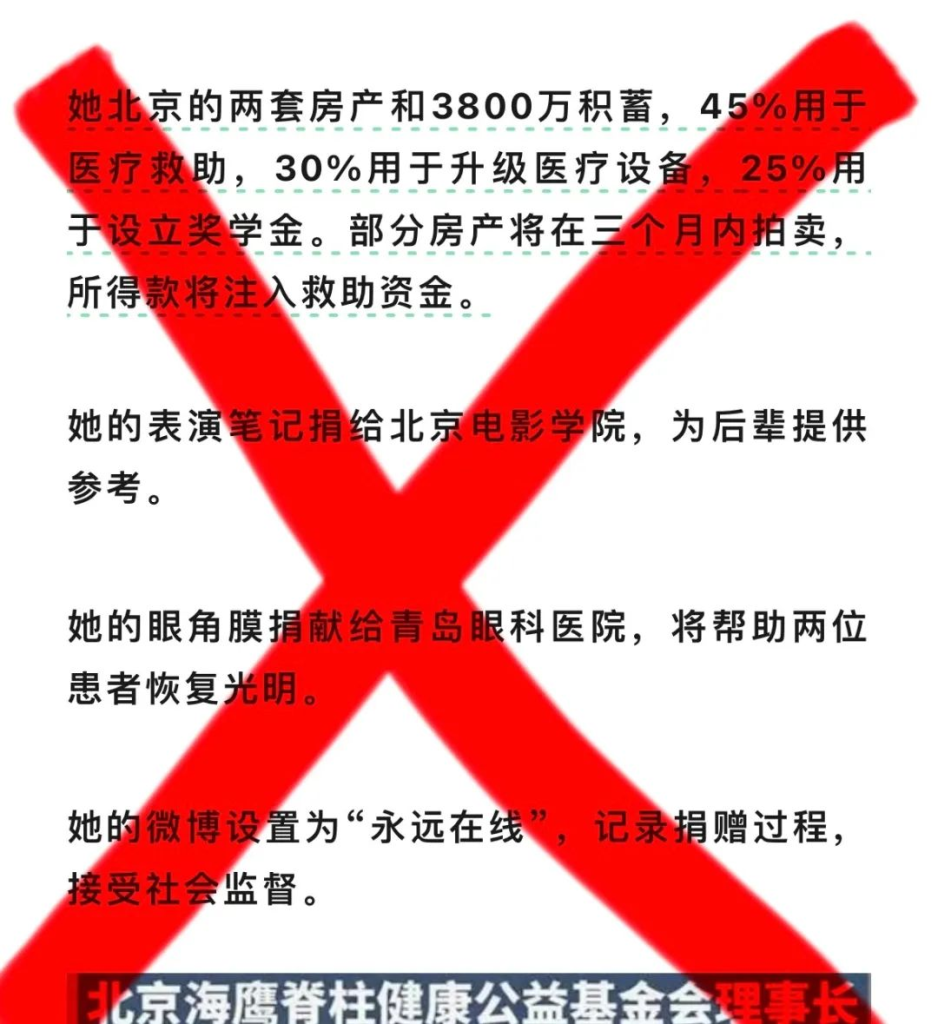

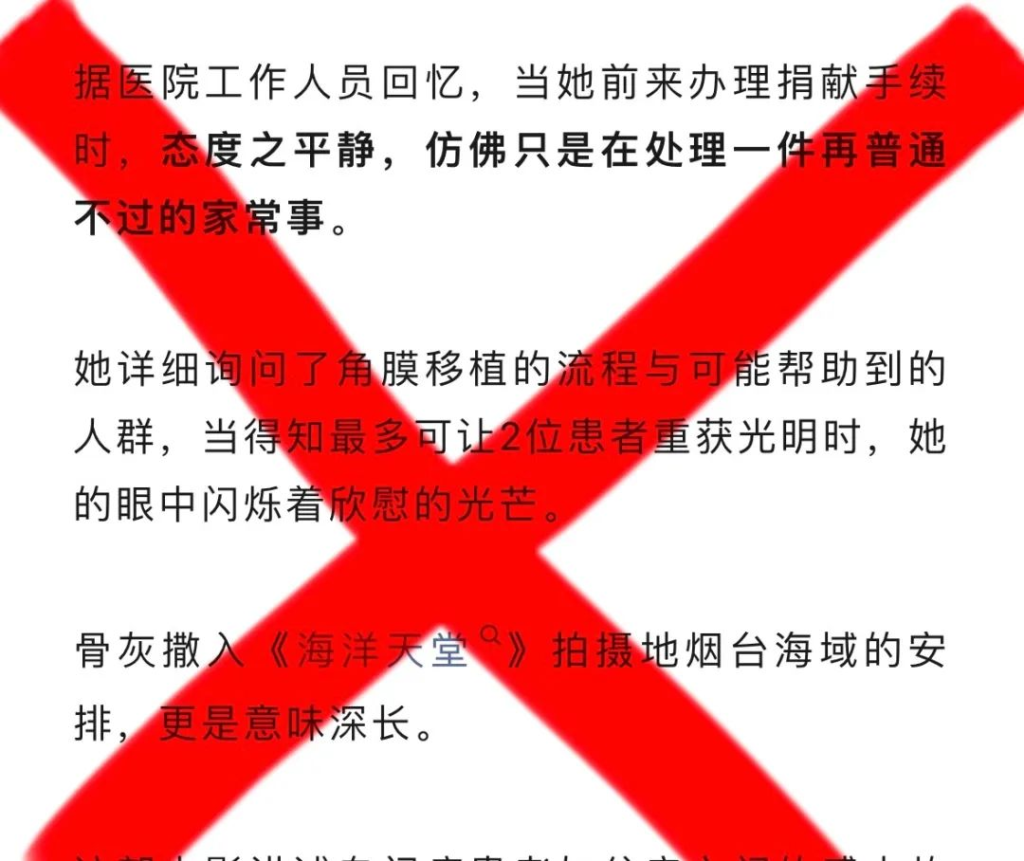

中国国家话剧院优秀演员朱媛媛的离世,让演艺界和观众沉浸在悲痛之中。人们怀念她塑造的经典角色,敬重她低调敬业的艺德,纷纷以文字、影像寄托追思。但在这份真挚的哀悼氛围中,部分自媒体为了流量不择手段,利用 AI 工具批量生成虚假稿件,炮制出诸如 “朱媛媛遗嘱”“骨灰撒向拍摄地大海” 等荒诞内容。这些毫无事实依据的谣言,不仅在网络上快速传播,更形成了对逝者尊严的践踏。

记者向中国国家话剧院知情人士核实后确认,网络上流传的所有所谓 “遗嘱”“捐赠信息” 均为虚构。朱媛媛生前低调,患病期间未向外界透露病情,最终平静离世,家人也遵循其遗愿,低调处理后事。而这些谣言的始作俑者,却将公众的同情与善意当作收割流量的工具,通过耸人听闻的标题和煽情的表述,诱导网友转发传播,其行为令人不齿。

这类恶意造谣事件的危害远不止于对逝者的冒犯。对于朱媛媛的家人而言,在承受丧亲之痛的同时,还要面对不实信息的侵扰,无疑是雪上加霜;对公众而言,虚假信息的泛滥消解了网络环境的可信度,当谣言披上 “内幕消息”“独家爆料” 的外衣,大众的情感被反复消费,最终导致对网络内容的信任危机。

事实上,这并非孤例。近年来,借名人离世炒作的现象屡见不鲜。从编造遗产分配纠纷,到杜撰临终遗言,个别自媒体为了点击量毫无底线。这种行为不仅违反《网络安全法》《民法典》中关于网络信息管理和人格权保护的相关规定,更触碰了社会道德的红线。

面对此类乱象,公众需要保持清醒的头脑。对于来源不明、缺乏权威佐证的信息,尤其是涉及逝者隐私的内容,应坚决做到不信谣、不传谣。同时,平台方也需加强内容审核机制,利用技术手段识别 AI 生成的虚假信息,对违规账号进行严肃处理。而相关部门更要加大监管力度,让造谣者为自己的行为付出代价。

朱媛媛用一生诠释了演员的纯粹与坚守,她值得被以尊重和真诚缅怀。当我们在网络世界表达哀思时,更应守住底线,莫让流量黑手玷污这份纯粹。唯有共同抵制虚假信息,才能让网络空间多一份清朗,让逝者安息,让生者慰藉。