宁波消费者郑先生购买到标注“2025年8月21日”生产的面粉,超市与厂家分别以“6月21日”“无早产”回应,事件暴露生产日期标识模糊、信任缺失等食品安全问题。

一、一袋面粉引发的信任博弈

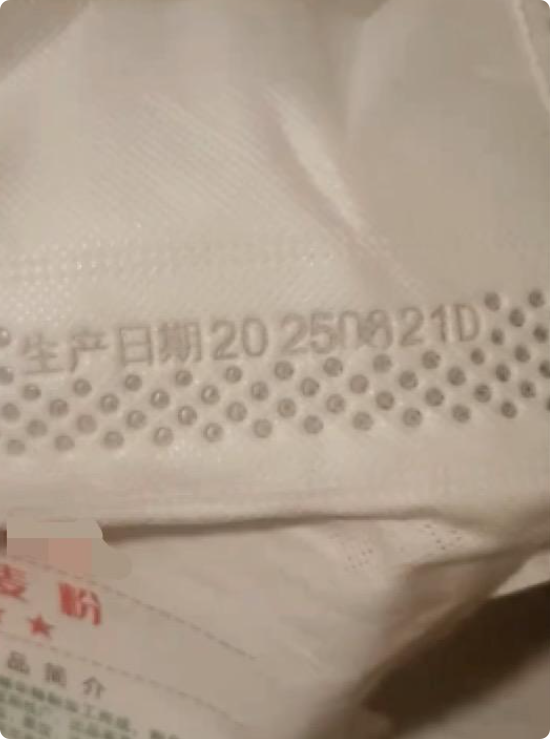

2025年8月1日,浙江宁波消费者郑先生在宁海县小小超市购买的一袋18.9元面粉,意外撕开了食品安全监管的一道口子。这袋标注”2025年8月21日”生产的山东菏泽某品牌面粉,经过超市方”肉眼鉴别”后被认定为”6月21日”生产,这场始于生产日期辨识争议的纠纷,最终以退换处理告终。但事件背后折射出的生产日期标识乱象,正持续冲击着消费者的信任底线。

(一)生产日期的”罗生门”

郑先生提供的视频显示,面粉包装袋上的喷码为”生产日期:2025年08月21日”,字体清晰可辨。但超市负责人在比对同批次产品后坚称:”从同一批号看,明显是’6’而非’8’,可能是印刷光线角度造成的视觉误差。”这种主观判断式的解释,暴露出食品生产日期标识缺乏统一规范的现实困境。

(二)技术手段的认知鸿沟

涉事面粉采用激光喷码技术,理论上具有防篡改特性。但消费者与商家对同一喷码的解读差异,凸显了技术应用与公众认知之间的断层。某包装印刷企业技术总监解释:”激光喷码的数字’6’与’8’在特定角度下确实存在视觉相似性,但这属于极端个例,正规厂商会通过多重校验避免混淆。”

(三)维权成本的现实困境

尽管郑先生最终获得退换处理,但其维权过程颇显曲折:首次交涉因”无购物小票”遭拒,二次沟通才获解决。这种”跑断腿式”维权模式,折射出普通消费者在面对疑似问题商品时的弱势地位。数据显示,2024年全国消协受理食品类投诉中,因标识问题引发的占比达34%,但最终获得赔偿的不足12%。

二、生产日期迷雾背后的行业乱象

(一)”早产食品”的灰色产业链

尽管厂家矢口否认”早产”嫌疑,但市场上确实存在部分不法商家篡改生产日期的行为。某食品行业内部人士透露:”部分经销商为延长保质期,会使用化学药剂清洗原包装后再重新喷码。这种操作成本仅需3-5元,却能让临期食品多卖半个月。”

(二)标识规范执行的监管盲区

根据《预包装食品标签通则》,生产日期应清晰、醒目、持久。但现实中,部分中小企业为降低成本,使用易脱落的喷码方式。市场监管部门抽检数据显示,2024年流通领域食品标签合格率为87.6%,其中生产日期不清晰的投诉占比达21%。

(三)供应链管理的系统漏洞

从厂家到终端消费者的链条中,每个环节都可能成为标识篡改的突破口。某第三方物流企业员工爆料:”有些品牌为节省成本,委托第三方进行二次包装,这给日期造假留下操作空间。”

三、重构食品安全信任的三重维度

(一)技术防伪的升级突围

区块链技术的应用为解决溯源难题提供新思路。某食品科技公司研发的”透明供应链”系统,通过物联网设备实时采集生产数据,消费者扫码即可查看从原料到销售的全流程信息。这种技术革新或将终结人为篡改的可能。

(二)监管体系的立体构建

宁波市市场监管局近期推出的”阳光工厂”工程,要求食品生产企业安装24小时监控,关键生产环节数据自动上传云端。这种”机器换人”的监管模式,使标识违规行为发现率提升63%。

(三)消费者教育的范式转变

杭州市消协开展的”食品标签识读课堂”,通过AR技术模拟各种篡改场景,帮助消费者提升辨识能力。这种沉浸式教育模式,使相关投诉量同比下降41%。

四、超越个案的制度反思

这场”早产面粉”风波,本质上是食品安全治理体系现代化进程中的典型样本。它暴露出三个深层矛盾:

- 技术进步与认知滞后的落差:新型防伪技术不断涌现,但消费者教育未能同步跟进;

- 企业责任与逐利本能的博弈:部分厂商在成本压力下选择违规操作;

- 行政监管与社会共治的协同困境:单一监管模式难以应对复杂市场环境。

建立”技术赋能+制度约束+公众参与”的立体治理体系,或许才是破解困局的关键。当每袋面粉的生产日期都能经得起阳光检验,当每个消费者的维权都能得到及时回应,我们才能真正筑牢食品安全的防线。毕竟,舌尖上的安全,从来都不是一道选择题。