文章围绕释永信事件展开,回顾其2015年弟子实名举报侵占少林财产风波无果、1987年师父欲因偷拿法卷等开除他未成,到2024年佛教协会接连通报注销其戒牒、头衔并指出其让佛教界蒙羞,最终2025年河南省佛教协会撤销其方丈身份等处理决定,同时提到释印乐接任少林新主事带来新气象,强调寺庙生命力在于传递信仰而非名气香火。

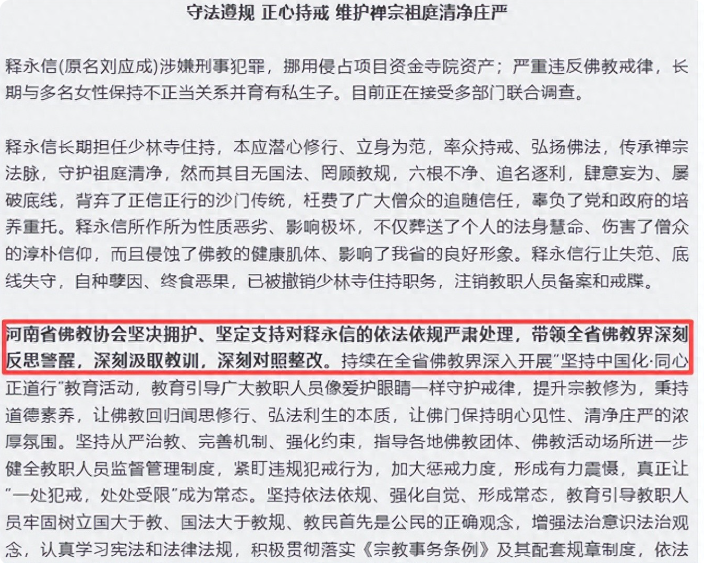

2025年9月4日,河南省佛教协会公布的一则处理决定,如同一颗重磅炸弹,在全网引发了轩然大波。释永信因目无法纪、不顾教规、贪图名利、肆意妄为,被官方撤销方丈身份,注销教职备案和戒牒。这一消息的传出,标志着围绕释永信长达多年的风波终于画上了句号,也让少林寺迎来了新的发展契机。

一、风波起源:2015年实名举报事件

时间回溯到2015年,释永信手下的弟子毅然决然地选择了实名举报,控诉释永信侵占少林财产。这一指控瞬间将少林寺推上了舆论的风口浪尖,各大媒体纷纷报道,网友们也在网络上展开了激烈的讨论。一时间,释永信和少林寺成为了公众关注的焦点。然而,令人意外的是,这场风波最终却无果而终。当时,虽然舆论哗然,但并没有确凿的证据能够证实释永信的侵占行为,相关部门的调查也未能取得实质性的进展。这使得释永信暂时躲过了一劫,但也为他日后的进一步违规行为埋下了隐患。

二、早期隐患:1987年的师德问题

早在1987年,释永信的师父释行正就曾打算开除他。原因是释永信偷拿法卷、财物不清,偷拿法卷无疑是对佛教传统的严重冒犯。法卷在佛教中具有极其重要的象征意义,它代表着佛法的传承和僧人的身份认同。释永信的这种行为,严重违反了佛教的教规和道德准则。然而,命运弄人,释行正师父的突然去世,使得这件事情不了了之。这不禁让人感叹,如果当时能够及时处理,或许后来的事情就不会发展到如此地步。释永信在早期的这些行为,已经暴露出了他在品德和纪律方面的一些问题,但他却没有得到及时的纠正和引导,这或许也为他日后的种种不当行为埋下了伏笔。

三、后续查处:2024年的接连通报

2024年夏天,相关通报接连发布直指释永信的种种恶行。7月28日,中国佛教协会注销释永信戒牒。戒牒是僧人的重要身份凭证,注销戒牒意味着释永信失去了作为僧人的基本资格。8月7日,一份长文抹掉了释永信的头衔,并提到“因果报应”。这份长文不仅是对释永信的一种道德谴责,也是在向社会传递一个信号:任何违背道德和法律的行为,都将受到应有的惩罚。8月19日,第三份通报指出他让全国佛教界蒙羞。释永信作为少林寺的方丈,本应是全国佛教界的楷模和榜样,但他却因为自己的不当行为,给整个佛教界带来了负面影响。他的行为不仅损害了少林寺的声誉,也让人们对佛教的信仰产生了质疑。

四、少林寺的新起点:释印乐上任

释永信卸任后,原洛阳白马寺方丈释印乐成为了少林新主事。这一人事变动,如同给少林寺带来了一股清新的空气。释印乐的上任,让少林寺重新焕发出了生机和活力。他以严谨的治学态度和高尚的道德品质,赢得了僧众和信徒的尊重。在他的带领下,少林寺更加注重弘扬佛教文化,传承佛法精神,也让人们对少林寺的未来充满了期待。

五、事件启示:寺庙的生命力在于信仰

说到底,一座寺庙的生命力,不在于它有多大的名气、多旺的香火,而在于它是否还能让人心安、是否还能传递信仰的力量。少林寺作为中国佛教的重要圣地,曾经因为释永信的事件而陷入了舆论的漩涡。但如今,随着释永信的被处理和新主事的到来,少林寺重新找回了自己的方向。这一转变,无疑给人们多了一份信心——无论经历多少风雨,终究有些根本的东西,不会改变。寺庙应该回归到其本质,以弘扬佛法、普度众生为宗旨,为人们提供心灵的慰藉和精神的寄托。只有这样,寺庙才能真正拥有持久的生命力和影响力。

释永信事件的尘埃落定,是少林寺发展历程中的一个重要转折点。它让我们看到了佛教界对违规行为的零容忍态度,也让我们看到了寺庙回归信仰、重拾初心的希望。希望少林寺在新的领导下,能够继续弘扬佛教文化,为社会的和谐与稳定做出更大的贡献。同时,这一事件也给其他寺庙和宗教场所敲响了警钟,提醒它们要加强对僧人的管理和教育,确保宗教活动的正常开展和宗教信仰的纯洁性。