贵州花江峡谷大桥(世界第一高桥)顺利完成荷载试验,通过静载、动载、极限状态试验验证技术实力(高性能材料、复合拉索、智能监测),并将在缩短交通时间、激活峡谷经济等方面发挥重要作用。

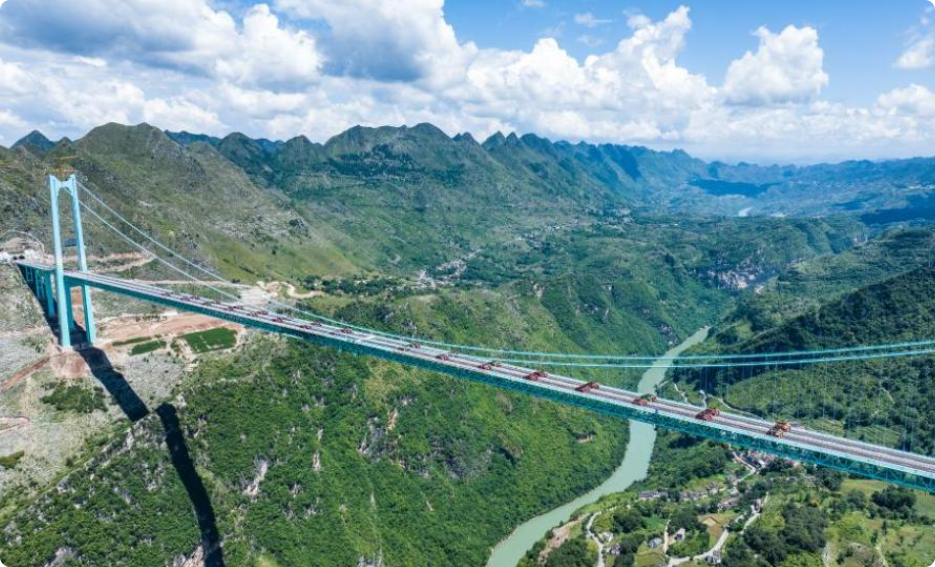

八月的贵州六盘水,山风卷着北盘江的水汽掠过峡谷,将”世界第一高桥”的施工标语吹得猎猎作响。340米高的主塔顶端,测量员小张正眯着眼调试全站仪——今天,全球关注的”荷载试验”即将开始,这座横跨北盘江的钢桁梁斜拉桥,将用一场”重量级考试”,向世界证明中国桥梁建设的硬核实力。

一、”世界之巅”的诞生:为何是花江峡谷?

花江峡谷大桥的”世界第一”,绝非偶然。

它横跨的北盘江,是珠江流域西江上游的干流,两岸悬崖垂直高度超500米,谷底最窄处仅150米,水流湍急如脱缰野马。在过去,两岸村民过江全靠溜索,”一根藤条荡过江”的原始方式,让”天堑变通途”成了几代人的梦想。

2019年,国家发改委批复同意建设花江峡谷大桥,项目定位”世界最高、跨度最大、技术最复杂”的钢桁梁斜拉桥——主桥长1320米,主跨800米,主塔高340米(相当于112层楼),桥面距江面垂直高度达360米。这座桥不仅是贵州”县县通高速”的收官之作,更是西部陆海新通道的关键节点,建成后将彻底改写滇黔桂交界地区的交通格局。

“建这样的桥,相当于在340米高空拼一副’钢铁积木’。”项目总工程师李振华指着施工图纸说,”风荷载、地震荷载、温度应力……每一项都要精确计算,容不得半点误差。”

二、荷载试验:340米高空的”压力测试”

9月15日凌晨5点,花江峡谷大桥的施工现场灯火通明。200余名建设者已在各自岗位就位,荷载试验的”主角”——3辆总重达800吨的加载车,正缓缓驶上引桥。

“荷载试验是桥梁的’成人礼’。”李振华解释,”通过模拟实际通行时的车辆荷载,验证桥梁结构在极限状态下的承载能力、变形情况和安全性。简单说,就是要看看这座桥能不能’扛住’未来100年的车流量。”

试验分为三个阶段:静载试验、动载试验和极限状态试验。

静载试验是最基础的”体检”。3辆加载车以每小时5公里的速度匀速驶上主桥,分别在跨中、四分之一跨、八分之一跨等关键截面停留,通过安装在桥面上的应变仪、位移计,实时监测桥梁的应力变化。”每个测点的误差必须控制在0.1毫米以内。”测量员小张紧盯着屏幕上的数据,”就像给人做CT,要精准找到结构的’健康指数’。”

动载试验则更惊险。加载车以30公里/小时的速度往返行驶,模拟重载货车的实际通行状态。此时,桥梁会因车辆行驶产生周期性振动,技术人员需要记录下振幅、频率等数据,分析桥梁的抗震性能。”北盘江谷底的风速可达每秒15米,加上车辆行驶的气流扰动,桥梁的振动会比普通桥梁剧烈3倍。”李振华说,”我们必须确保它在’大风+重载’的双重考验下,依然稳如磐石。”

最紧张的是极限状态试验。当加载车增加到4辆(总重1000吨)时,主塔顶端的位移计突然发出”滴滴”警报——这是预设的”红色预警”阈值。”别慌!”李振华大喊,”这是正常的弹性变形,只要在允许范围内就没问题。”屏幕上的数据显示,主塔顶部位移仅12毫米,远低于设计允许的20毫米极限值。

“荷载试验合格!”随着试验总指挥的一声宣布,现场爆发出欢呼声。此时,时针指向上午10点,阳光穿透云层,洒在340米高的主塔上,将”中国建造”的标识照得熠熠生辉。

三、340米背后的”中国智慧”:从”跟跑”到”领跑”的技术突围

花江峡谷大桥的荷载试验成功,背后是无数”中国技术”的支撑。

首先是”材料革命”。 主桥采用Q500qE高性能桥梁钢,这种钢材的屈服强度是普通钢材的5倍,能在-40℃至60℃的极端温差下保持性能稳定。更关键的是,钢桁梁采用了”整体制造+现场拼接”技术,单节段钢桁梁最长120米、重300吨,相当于200辆轿车的重量。为了将这些”钢铁巨无霸”吊装到340米高空,项目团队自主研发了”双塔双索面自平衡缆索吊”,吊装精度控制在5毫米以内。

其次是”结构创新”。 传统斜拉桥的拉索多采用平行钢丝,但花江峡谷大桥首次使用了”钢绞线+环氧涂层”复合拉索——这种拉索的抗拉强度达1860兆帕,相当于能吊起1万吨的重物,同时环氧涂层能有效防止锈蚀,将拉索的使用寿命从20年延长至50年。

最让人惊叹的是”智能监测”。 大桥全身布设了1200余个传感器,像”神经末梢”般实时采集应力、温度、振动等数据。这些数据通过5G网络传回监控中心,由AI算法分析处理,一旦发现异常,系统会立即发出预警。”过去修桥靠’经验’,现在靠’数据’。”李振华指着监控屏幕说,”比如,当某个测点的应力超过设计值的90%,系统就会自动提示’需重点检查’,比人工巡检快10倍。”

四、桥通则民富:一座桥如何激活”峡谷经济”?

荷载试验的成功,不仅是技术的胜利,更是民生的福音。

花江峡谷大桥通车后,六盘水市到晴隆县的行车时间将从3小时缩短至40分钟,沿途的苗寨、布依寨将彻底告别”隔江相望”的历史。当地村民王阿婆指着对岸的新建茶园说:”以前运茶叶要绕30公里山路,现在桥通了,货车直接开到茶园门口,收购价能涨2块钱一斤。”

更深远的影响在产业。随着大桥的贯通,北盘江流域的生态旅游、清洁能源(如风电、光伏)、特色农业(如精品水果、中药材)将形成”一小时经济圈”。六盘水市发改委主任陈刚算了笔账:”大桥通车后,预计每年可带动沿线10万群众增收,旅游综合收入将突破50亿元。”

结语:340米的高度,丈量中国的”基建温度”

暮色降临时,花江峡谷大桥的轮廓在晚霞中愈发清晰。主塔上的”中国建造”标识被染成金色,与江面上跳跃的阳光交相辉映。

“以前总觉得’世界第一’是冰冷的数字,现在才明白,它背后是几千名建设者的汗水,是无数次的失败与重来,是’中国标准’对世界的贡献。”李振华望着远方,语气里带着自豪,”更重要的是,这座桥不仅连接了两岸,更连接了过去与未来——它让深山里的孩子能坐着汽车去看大海,让祖祖辈辈靠溜索过江的村民能开着货车奔小康。”

夜幕降临,大桥的景观灯次第亮起,像一串珍珠挂在峡谷之间。桥下的北盘江依旧奔涌,但江风里不再有”天堑”的叹息,只有对未来的期待。

这就是花江峡谷大桥的荷载试验——它不仅是一次技术验证,更是一场关于”中国力量”的宣言:在世界之巅,我们不仅能建最高的桥,更能建最暖的桥、最通的桥。

当最后一盏景观灯熄灭时,建设者们收拾工具准备离场。小张摸着桥栏上的”中国建造”铭牌,轻声说:”今天,我们给世界交了一份满分答卷。明天,这座桥会继续见证更多的故事。”

山风掠过,传来远处苗寨的歌声。那歌声里,有对桥的赞美,更有对生活的热爱——这,或许就是花江峡谷大桥最动人的注脚。