古琴声悠悠回荡,泛黄古籍静静陈列,非遗技艺现场展演…… 初夏的成都天府人文艺术图书馆,宛如一座时光宝盒,打开了通往古老文明的大门。5 月 25 日,“典籍里的非遗” 第九届中国国际非遗节分会场暨 “我们的节日・端午” 系列活动在此盛大开启。在这里,尘封于古籍中的非遗技艺跨越岁月长河,从泛黄的纸页间 “走” 出来,与现代观众进行一场跨越时空的对话,带来前所未有的文化体验。

走进活动现场,仿佛踏入了一条串联古今的文化长廊。本次活动创新采用 “古籍展览”“活态展示”“互动体验” 多位一体的模式,全方位展现非物质文化遗产的独特魅力。成都图书馆(成都市古籍保护中心)古籍部主任、策展人肖娇娇介绍道:“我们打破传统静态展陈方式,让书写在古籍里的非遗真正‘活’起来,让观众能多维度感受非遗的魅力。”

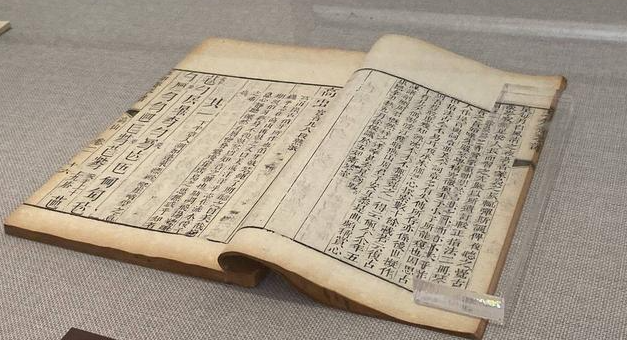

展览中,31 种成都图书馆藏的古籍原书惊艳亮相,这些古籍与非遗技艺紧密相关,分为 “文房雅艺”“曲韵雅戏”“匠心雅作” 三个章节。其中不乏存世稀见的善本和工艺精湛的历代佳刻,每一本古籍都是历史的见证者,承载着非遗技艺起源、传承与发展的珍贵信息。展柜中,清乾隆二年(1737)栖心琴社刻本《五知斋琴谱》静静陈列,它记载着蜀派古琴的起源,让观众得以窥见古琴这一非遗技艺的深厚历史渊源;通过对比陆羽《茶经》石印本与许次纾《茶疏》铅印本,制茶技艺的演变历程也清晰可见;而清光绪十一年(1885 年)合肥张氏味古斋刻本《本草纲目》,以精良的刻印成为清末以来各种刊本的底本,吸引着众多目光。

除了珍贵的古籍展览,“活态展示” 与互动体验环节更是将现场气氛推向高潮。在展览区域,不再是安静观赏的场景,而是充满了欢声笑语。小朋友们排着队,兴奋地体验雕版印刷,在工作人员的指导下,小心翼翼地完成印刷,当一张张印有图案的纸张呈现眼前时,他们脸上洋溢着自豪的笑容;家长们拿着孩子的 “作品”,纷纷拍照留念;还有不少观众参与到茶艺教学中,在茶香四溢中感受传统茶艺的魅力。

同时,为呼应 “静态展陈”,现场设置了精彩的 “活态展示”。成都图书馆收藏的清末川剧剧本不仅在展柜中陈列,还邀请川剧表演艺术家进行现场表演教学,让观众近距离领略戏曲艺术的风采;制茶技艺展示区,茶艺师优雅的动作与茶香相互交融,观众不仅能观赏,还能亲手泡茶、品茶,深度体验非遗的韵味。此外,可交互空中成像技术的应用更是一大亮点,观众无需佩戴设备,仅挥动双手就能 “翻阅” 三维悬浮的古籍影像,实现 “隔空触摸古籍” 的奇妙体验,科技与文化在此完美融合。

此次活动作为第九届中国国际非遗节分会场活动,不仅让古籍与非遗 “相遇”,更为市民带来了一场丰富的文化盛宴。据悉,2025 成都国际古琴艺术周系列活动也将于 5 月 28 日在此开启,5 场主题古音音乐会将在书香墨韵中奏响千年古韵。这场别开生面的展览,不仅是对传统文化的传承与弘扬,更是一次大胆创新的文化探索,让古老的非遗技艺在新时代焕发出新的生机与活力 。