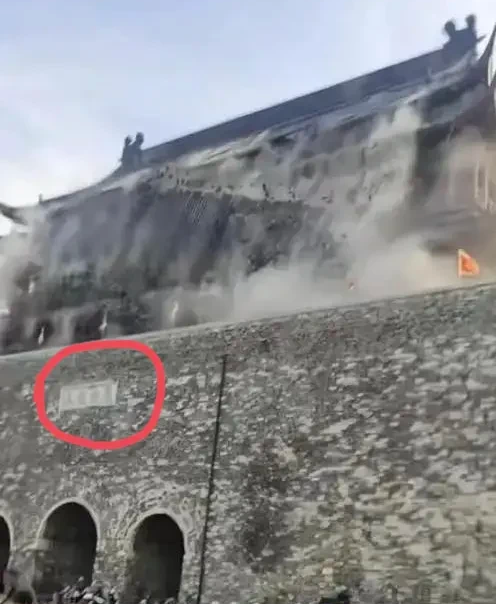

六百载风雨未损分毫,341 万修缮资金砸下却轰然倒塌!当有着数百年历史的凤阳鼓楼在 “保护性修缮” 后坍塌的消息传出,舆论一片哗然。这座见证了明朝开国皇帝朱元璋故里兴衰的古建筑,本应在精心维护下焕发新生,却在一场离奇的修缮后 “伤筋动骨”。如今,当地政府雷霆出手,一场追责风暴席卷而来,让涉事官员为这场闹剧付出代价,也让民众直呼 “大快人心”。

凤阳鼓楼,作为国家级文物保护单位,承载着厚重的历史记忆。自明朝洪武年间建成,历经岁月侵蚀与战火洗礼,始终屹立不倒,堪称古建筑中的 “长寿星”。然而,在当地耗资 341 万元启动修缮工程后,鼓楼却突然坍塌。“不修没塌,修了反而塌了”,这句充满讽刺意味的民间调侃,道出了事件的诡异与荒诞,也让公众对修缮工程背后的真相充满质疑。

面对舆论的强烈关注,当地政府迅速展开调查。在不到一周的时间里,调查结果出炉,一场严肃的追责行动随之展开。凤阳县政府分管副县长因负有领导责任被停职检查,凤阳县文化和旅游局局长、凤阳大明旅游发展(集团)有限公司董事长被免职。这一系列快速且严厉的处理决定,彰显了当地政府对文物保护失职行为 “零容忍” 的态度。

“事出反常必有妖!” 不少网友直指修缮工程中存在腐败问题。从项目经办人到分管领导,从施工承包商到监管部门,每一个环节都可能暗藏利益输送。古建筑修缮本应是一项严谨且专业的工作,需要遵循 “修旧如旧” 的原则,确保文物的历史风貌与结构安全。但在此次事件中,巨额资金投入不仅没有起到保护作用,反而加速了鼓楼的损坏,背后是否存在偷工减料、违规操作、利益勾连等问题,令人深思。

事实上,文物修缮领域的乱象并非个例。近年来,多地曾曝出文物在修缮后 “面目全非”“越修越糟” 的情况。部分修缮工程缺乏科学规划与严格监管,施工方为追求经济利益降低标准,监管部门履职不力,导致本该 “延年益寿” 的文物遭受 “二次伤害”。凤阳鼓楼坍塌事件,无疑为文物保护工作敲响了警钟。

此次当地政府迅速追责的举措,赢得了民众的广泛认可。有网友评论:“对这种损害历史文化遗产的行为就该从严从重处理,只有让失职者付出代价,才能守护好老祖宗留下的瑰宝。” 也有人呼吁,应以此为契机,完善文物保护领域的监督管理机制,加强对修缮工程的全过程监管,杜绝类似事件再次发生。

凤阳鼓楼坍塌事件的处理,不仅是对涉事官员的问责,更是对文物保护责任的重申。历史文物是不可再生的文化资源,保护好它们是传承民族文化、守护精神家园的重要使命。希望这场追责风暴,能让更多人意识到文物保护的重要性,也让每一笔文物修缮资金都能真正用在刀刃上,让古老的建筑在新时代继续讲述历史的故事。