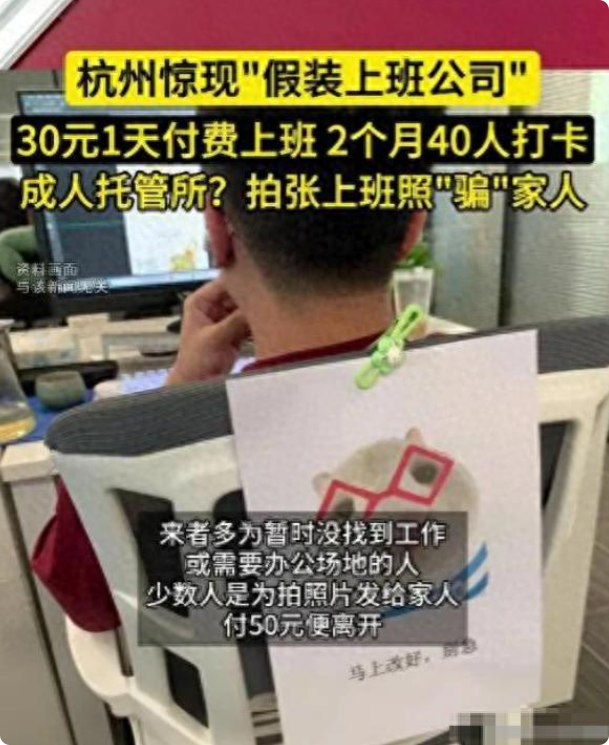

杭州”假装上班无限公司”推出付费”假装上班”服务(日均30元),吸引40余人参与,涵盖失业者、全职妈妈等群体,反映年轻人就业焦虑与心理需求,同时引发法律风险及”逃避现实”争议。

一、地铁口”正规公司”的秘密:工位、会议室、直播间,却从不发工资

7月的杭州,蝉鸣裹着暑气漫过地铁1号线的凤起路站。28岁的林夏(化名)攥着工牌,在”假装上班无限公司”的玻璃门前犹豫了两秒——门内飘来的咖啡香、键盘敲击声,和楼下星巴克的热闹截然不同。她深吸一口气,刷了码,走进这个被称为”打工人平行世界”的奇妙空间。

这是杭州今年最魔幻的职场新现象:一家名为”假装上班无限公司”的机构,开在地铁沿线黄金商圈,租下400平米的办公区,配齐工位、会议室、直播间,甚至摆上阿里同款智能设备。但和所有正规公司不同的是——这里不发工资,反而向”员工”收取每天30元的”办公费”。从7月1日试运营至今,短短两个月,已有42人”入职”,其中不乏曾经的互联网大厂裁员受害者、全职妈妈、考研二战党,甚至还有来”找灵感”的自由撰稿人。

二、”上班仪式感”背后的真实需求:有人躲催婚,有人怕断缴社保

林夏是某电商平台运营岗的被裁员工,离职三个月仍没找到下家。”家里催着考公,朋友聚会总问’现在在哪高就’,我实在说不出口。”她翻出手机里的缴费记录:7月1日到7月30日,每天30元,累计900元。”在这儿打卡,发朋友圈’今日份工作’,爸妈就消停了。”她指着工位上的绿植和打印机说,”虽然没工资,但WiFi随便用,零食柜里有山姆的饼干,比在家躺着强。”

像林夏这样的”仪式感打工人”占了大多数。35岁的张姐是全职妈妈,孩子刚上小学,她每天早上送完孩子就来”上班”,下午接娃前再离开。”社区网格员总问我’有没有工作’,我在这儿摆弄下电脑,填个表格,也算’有单位’了。”她的工位抽屉里放着孩子的作业本和退烧药,”上次发烧,我还在这儿打了半小时点滴,没人问。”

最让创始人陈默(化名)意外的是”考研党”群体。24岁的周明(化名)二战考研失败,不敢告诉父母,每天早上8点来公司占个安静工位,下午5点准时离开。”图书馆要抢座位,咖啡店坐久了花钱,在这儿打卡’上班’,爸妈以为我在实习。”他的桌子上堆着《考研英语真题》,电脑里存着网课,”30块钱买个清净,比在出租屋效率高。”

三、”假装上班”的商业逻辑:从”职场道具”到”情绪价值”的精准收割

这家公司的运营模式,藏着对当代年轻人痛点的精准拿捏。

首先是”场景还原”。400平米的办公区按互联网公司标准装修:开放式工位配人体工学椅,会议室装着智能白板,直播间有环形补光灯和提词器。”我们专门找设计师模仿大厂风格,连垃圾桶都是互联网公司同款。”陈默介绍,”很多用户说,推开门的瞬间,恍惚回到了以前的工位。”

其次是”社交货币”属性。用户可以在朋友圈、小红书发布”上班打卡”动态,配文”今日份搬砖””打工人的日常”,收获点赞评论。”有位用户在朋友圈发了工位照片,被前同事看到,还问’新公司怎么样’。”运营专员小吴说,”这种’伪上班’的状态,满足了他们对’社会连接’的需求。”

最关键的是”低门槛情绪价值”。30元/天的费用,相当于普通白领一顿外卖钱,却能换来一整天的”上班仪式感”。”我们做过调研,60%的用户每月收入低于5000元,30元对他们来说是’小确幸’。”陈默翻出后台数据,”还有20%的用户是自由职业者,他们需要’办公场地’来维持客户信任——比如做自媒体的人,发朋友圈’在公司剪视频’,比’在家剪’更有说服力。”

四、争议与隐忧:”假装上班”是救命稻草,还是新型陷阱?

尽管”假装上班公司”火了,但质疑声从未停止。

法律界人士指出,这种模式存在多重风险。”如果用户与公司签订’劳动合同’,但公司不支付报酬,可能涉嫌’虚假劳动关系’。”浙江某律师事务所律师王敏说,”更危险的是,若用户因’上班’错过其他工作机会,或因’旷工’被公司追责,责任界定非常模糊。”

社会学家则担忧”逃避现实”的负面效应。”年轻人用’假装上班’缓解焦虑,本质是对就业压力的消极应对。”杭州社科院研究员李芳表示,”长期依赖这种’伪职场’,可能削弱他们的求职动力,甚至延误职业规划。”

而最让陈默头疼的,是”用户预期管理”。”有人以为花30元就能享受’公司福利’,比如社保、下午茶,但我们明确写了’不提供任何劳动权益’。”他指着墙上的《用户协议》说,”上个月有个用户没打卡,要求退钱,还说’我买了服务就得用’——这其实是消费纠纷。”

五、现象背后:当”上班”从生存需求,变成心理安慰

“假装上班公司”的爆火,折射出当代年轻人的生存困境。

根据国家统计局数据,2024年上半年,全国城镇调查失业率为5.2%,其中16-24岁青年失业率达14.8%。经济下行压力下,”稳定工作”从”谋生手段”变成”心理刚需”。而”假装上班”的出现,本质是年轻人在”失业焦虑”与”社会期待”之间的妥协——既不想承认”没工作”,又无力改变现状,只能用”仪式感”填补空虚。

更值得关注的是,这种模式正在形成”灰色产业链”。除了杭州的”假装上班无限公司”,上海、成都等地也出现了类似机构,收费从20元到50元不等,有的甚至提供”定制化服务”(如伪造考勤记录、代接工作电话)。”这可能催生新的诈骗风险。”王敏律师提醒,”如果有人以’帮忙找工作’为名,诱导用户交高额’办公费’,可能涉嫌诈骗。”

结语:真正的安全感,从来不是”假装上班”

林夏最近辞掉了”假装上班”的会员。”我报了个电商运营培训班,每天去教室上课,虽然累,但至少有进展。”她的朋友圈更新了一张课堂笔记的照片,配文:”今天学了直播选品,比在工位发呆有意义。”

张姐也开始尝试做社区团购团长,”虽然赚得少,但能和孩子一起送菜,他说’妈妈的工作很厉害’。”她的工位抽屉里,多了张社区颁发的”优秀志愿者”证书。

周明则调整了考研计划,”我报了个线下辅导班,每天早出晚归,在图书馆占座。虽然苦,但能和同学一起学习,比在这儿’摸鱼’强。”

“假装上班公司”的故事还在继续,但它留下的思考不会停止:当”上班”从生存需求异化为心理安慰,我们是否正在失去对”真实生活”的感知?或许,真正的安全感,从来不是靠”假装”维持的体面,而是直面现实的勇气——哪怕暂时失业,哪怕暂时迷茫,只要还在为目标努力,就是对自己最好的交代。

正如陈默在朋友圈写的:”我们卖的不是工位,是情绪;但希望有一天,用户不再需要我们的’情绪’,而是能找到属于自己的’事业’。”