河南建筑工人刘诗利等底层劳动者的朴实文字走红网络,引发社会对平凡人文学表达的关注,凸显真实故事的力量,呼吁建立更完善的文化支持体系以促进民间文学发展。

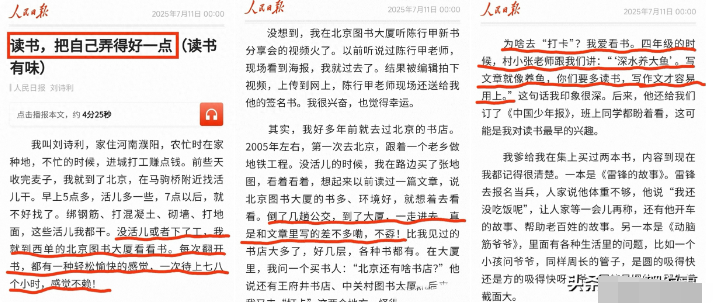

近日,河南建筑工人刘诗利出书的消息在社交媒体引发热议,人民日报4月刊登其诗歌的旧闻也被重新挖出。更早前,一段街头测试视频更是火爆全网——博主邀请工人现场写高考作文,一位大叔写给逝去母亲的文字”坟头草黄了又青,三十年没喊过妈”,另一位描述三轮车比两轮车幸福的朴实语句,短短几天收获数百万点赞。这些来自工地、街头最底层的声音,为何能穿透层层喧嚣,直抵人心?这场看似偶然的”文字风暴”,实则揭示了当代社会最迫切的精神需求。

一、底层书写:被看见的力量

刘诗利们的文字之所以引发强烈共鸣,在于它们打破了传统文学的藩篱。没有华丽的辞藻堆砌,没有复杂的叙事结构,有的只是工地搬砖的日常、三轮车挡雨的满足、对逝去亲人的思念。这些文字像一面镜子,照出了城市光鲜外表下被忽视的角落,让千万网友看到了自己或父辈的生活缩影。

心理学研究表明,人类对真实故事的共鸣度远高于虚构内容。当一位农民工写下”工伤躺家里发愁”时,无数有过类似经历的网友瞬间破防。这种情感共振超越了阶层差异,形成了强大的共情磁场。正如一位网友评论:”这些文字像一把钥匙,突然打开了我记忆的闸门。”

二、传播革命:短视频时代的民间表达

短视频平台的崛起为普通人提供了前所未有的发声渠道。那个掏100元请工人写作文的博主或许没想到,自己无意中搭建了一个民间文学的展示舞台。短视频的即时性、互动性让这些文字作品获得了传统文学期刊难以企及的传播速度和广度。

值得关注的是,这些爆款内容呈现出明显的”去精英化”特征。它们不追求文学性,不迎合主流审美,而是以最本真的状态呈现生活原貌。这种”原生态”的表达恰恰击中了当代人的精神痛点——在信息爆炸的时代,人们渴望真实,厌倦表演。

三、文化反思:谁来定义好文学?

“不就是唠家常吗,算什么文学?”面对这样的质疑,我们需要重新思考文学的定义。中国现代文学史上,鲁迅的《故乡》、老舍的《骆驼祥子》等经典作品,无不源于对普通人生活的深刻观察。今天的农民工写作,不过是这一传统的当代延续。

文学评论家指出,判断文学价值的标准不应是作者的身份,而是作品能否引发共鸣、传递真善美。当一位建筑工人写下的文字能让都市白领默默流泪时,我们有什么理由将其排除在文学殿堂之外?

四、社会支持:从自发到自觉的转变

武汉、成都等地开设的农民工夜校是一个积极信号,但现有的文化支持体系仍显不足。要让更多”刘诗利”脱颖而出,需要建立更系统的民间文学培养机制:

- 社区文学工作坊:在工地、工厂附近设立写作指导点

- 线上创作平台:为工人作家提供作品展示和交流空间

- 出版扶持计划:设立专项基金帮助工人作品出版

- 媒体报道机制:主流媒体应更多关注民间文学创作

五、精神价值:重建社会的同理心

这场”文字风暴”的最大意义,或许在于它重建了社会的同理心。当白领们看到农民工笔下”谁家娃考上大学交不起学费”的困境时,当都市青年读到”幸福得看跟谁比”的生活感悟时,阶层之间的隔阂悄然消融。

社会学家认为,这种基于真实生活的文学交流能有效缓解社会焦虑。在物质丰富的今天,人们更需要精神层面的共鸣与理解。农民工写作恰好提供了这样一座桥梁,让不同阶层的人们在文字中相遇相知。

结语:让平凡人的声音被听见

刘诗利们的文字革命给我们上了生动一课:文学从来不属于少数精英,而是每个人表达自我的方式。在这个信息过载的时代,最打动人心的往往是最朴素的真实。

当我们为工地作文流泪时,不仅是在欣赏文学,更是在寻找失落的同理心。期待未来能有更多平台、更多资源流向民间文学创作,让每一个有故事的人都能找到属于自己的表达方式。毕竟,一个社会的文明程度,很大程度上取决于它如何对待最普通的劳动者及其精神创造。