40℃高温下父亲辛苦挣来的钱被孩子随意挥霍于外卖和奶茶,折射出消费时代下代际价值观冲突与亲情疏离的深刻困境。

一、40℃高温下的生存博弈

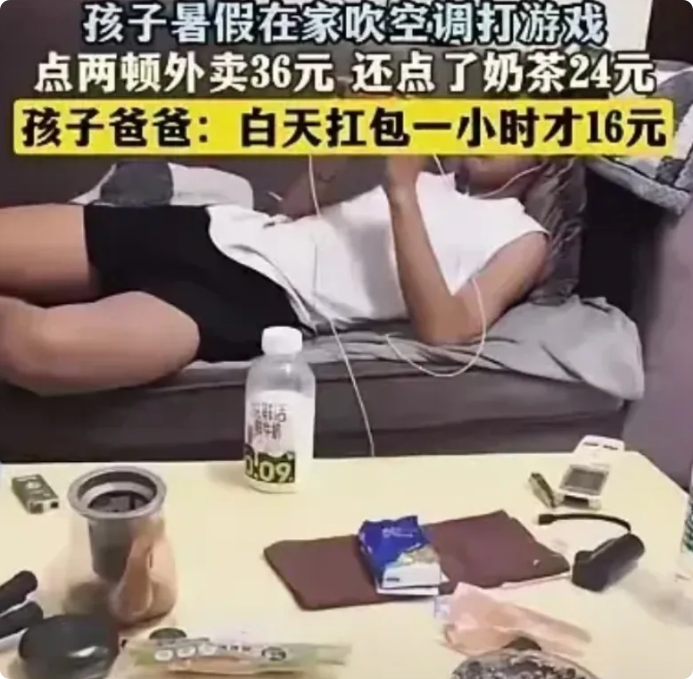

40℃的烈日炙烤着城市,父亲扛着沉重的包裹在物流站与写字楼间穿梭。汗水浸透蓝布褂子,后颈皮肤晒得发亮,像块烤得半焦的猪皮。这一小时16元的收入,是他用血肉之躯与高温抗争换来的生存本钱。当他拖着疲惫的身躯回到家,迎接他的却是桌上价值60元的外卖和24元的奶茶,以及窝在沙发里沉迷手机的孩子。

这个场景如同一面镜子,映照出当代中国社会最尖锐的代际矛盾。父亲眼中的”奢侈浪费”与孩子习以为常的”精致生活”形成鲜明对比,一碗凉白开与一杯奶茶的价格差距,折射出两代人截然不同的生活体验和价值观念。

二、消费主义浪潮下的亲情异化

孩子手指在屏幕上飞快滑动,嘴里哼着短视频里的调子,对父亲的归来毫无反应。这种场景已成为当代家庭的常见画面——孩子沉浸在虚拟世界的即时满足中,对现实中的亲情互动失去兴趣。当父亲询问充电器位置时,孩子表现出的不耐烦,暴露了亲子关系中的情感疏离。

更令人心酸的是孩子的物质诉求:”下周同学过生日,我得买个游戏机当礼物,你先给我转五百。”这句话背后,是消费主义文化对青少年价值观的深刻影响。在”别人都有”的心理驱动下,孩子将物质攀比视为社交必需品,却无法理解父亲挣钱的艰辛。

三、代际创伤:从”糖纸承诺”到”游戏机诉求”

父亲回忆起孩子小时候趴在他背上的温馨时光,那时孩子说”长大了要给爸爸买大房子”。这个曾经纯真的承诺,如今在消费主义的熏陶下,异化为对物质礼物的执着追求。从”糖纸”到”游戏机”的转变,不仅是一个孩子的成长故事,更是一代人价值观变迁的缩影。

父亲想起自己十八岁在工地搬砖的日子,一碗牛肉面五块钱,他舍不得吃,买两个烧饼夹咸菜就是一天的饭。这种艰苦岁月的记忆,与孩子”懒得做饭,外卖方便”的态度形成强烈反差。两代人不同的生活经历,造就了对”必要消费”的完全不同的认知标准。

四、沉默的父爱:在生存与责任间的挣扎

父亲喉结动了动,看着外卖盒里凝油的黄焖鸡和奶茶杯底没化完的珍珠,想起工友老李干硬的馒头就自来水的生活。他摸出裂屏手机,看着微信钱包里可怜的余额,计算着这一天的收入刚够支付这些”奢侈”消费,还得搭上半瓶止疼药。

当孩子要求五百元买游戏机时,父亲艰难地开口:”要不…买个便宜点的礼物?”这个妥协背后,是一个父亲在生存压力与子女期待间的痛苦挣扎。他宁愿自己省吃俭用,也不愿让孩子在同学面前”被笑话”,这种自我牺牲式的爱,正是中国式父爱的典型写照。

五、断裂的情感纽带:当亲情遇上数字时代

孩子后脑勺的旋让父亲想起小时候趴在他背上的日子,那时孩子总说爸爸的背比沙发还软和。如今这熟悉的旋却让他感到陌生——孩子什么时候开始,眼里只有手机和想要的东西了?他似乎从来没问过,爸爸今天扛了多少包货,肩膀疼不疼,要不要帮着捶捶背。

这种情感断裂在当代家庭中普遍存在。数字设备成为亲子关系的”第三者”,即时满足的消费文化消解了传统亲情的温度。父亲摸出前年孩子换下的旧手机,屏幕裂了道缝,就像他们之间逐渐产生裂痕的情感纽带。

六、寻找出路:重建代际理解的桥梁

窗外的蝉鸣吵得人耳朵疼,父亲站在厨房,就着半碟咸菜喝着凉粥。这个画面充满象征意味——在物质丰富的今天,父爱却尝不出甜味。但故事并未在此终结,父亲起身走进厨房的动作,暗示着他不会放弃努力。

要修复这种断裂的亲情关系,需要两代人的共同努力:

- 父亲需要学会表达自己的艰辛,让孩子理解金钱背后的汗水;

- 孩子需要培养同理心,认识到物质需求背后的家庭付出;

- 家庭需要建立新的沟通方式,超越数字设备的阻隔;

- 社会需要引导健康的消费观念,减轻青少年的物质攀比压力。

七、结语:烈日下的希望之光

太阳慢慢西沉,把天边染成一片红,但父亲觉得这光一点都不暖和。然而,在这看似绝望的场景中,仍有一丝希望之光——父亲想起的那些温暖回忆,孩子偶尔流露的天真笑容,以及他从未放弃的努力。这些微小的火种,或许能点燃重建亲情的希望。

在这个消费主义盛行的时代,我们需要重新审视亲情的本质。父爱如山,不仅在于默默的付出,更在于两代人心灵的相互理解。当烈日下的父亲与沉迷手机的孩子之间架起理解的桥梁,那将是比任何物质礼物都珍贵的财富。