天津大悲禅院51岁方丈达云法师于7月11日凌晨圆寂,讣告仅称”因病”未披露具体死因,引发佛教界震动与网友广泛悼念,其年轻离世凸显生命无常,也留下佛教传承与发展的深远思考。

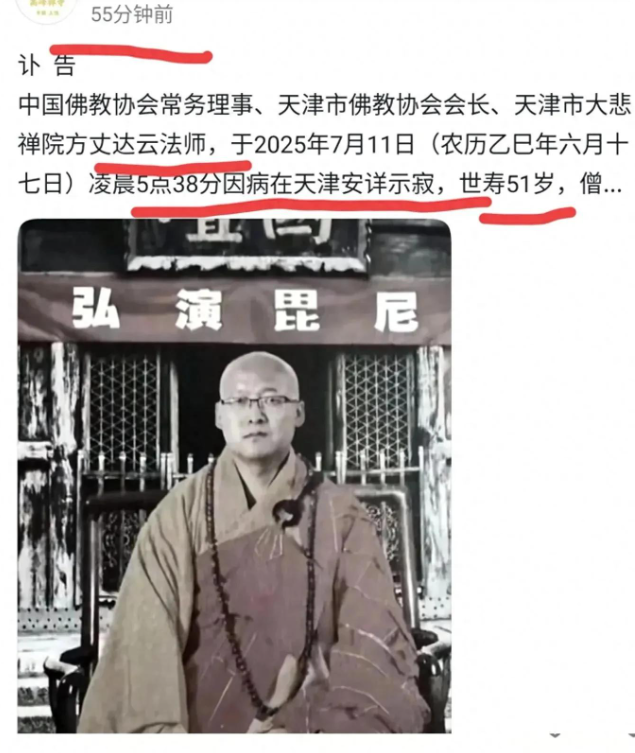

清晨的社交媒体上,一则消息如石子投入平静湖面,激起层层涟漪——天津大悲禅院方丈达云法师于7月11日凌晨五点多在天津圆寂,享年仅51岁。最初只是一条匿名帖子,却在短时间内引发轩然大波。随后,大悲禅院发布的正式讣告证实了这一消息,让无数关注者从半信半疑转为深切哀悼。

一、讣告确认:一位佛教领袖的生平轨迹

达云法师的离世讣告详细记载了他的佛教生涯:中国佛教协会常务理事、天津市佛教协会会长、大悲禅院方丈三重重要身份集于一身。更令人感慨的是,他24岁出家,到今年僧龄整整27年。这意味着他在而立之年便已剃度出家,将人生最黄金的岁月奉献给了佛法修行与佛教事业。

追思会定于7月14日(农历六月二十)上午九点在大悲禅院妙法堂举行。这一日期选择颇具深意,农历六月二十在佛教传统中具有特殊意义,而妙法堂作为禅院重要殿堂,见证过无数佛法弘传时刻,如今又将承载众人对达云法师的最后告别。

二、猝然离世:年轻生命的意外终结

达云法师圆寂的消息之所以引发如此强烈的反响,很大程度上源于他的年龄——51岁在佛教界实属年轻。照片中那位戴着眼镜、面容斯文的法师形象,与”英年早逝”四个字形成强烈反差,让无数网友感叹”实在太可惜了”。

更令人唏嘘的是,公开资料显示达云法师身体看似健康,讣告却仅以”因病”二字概括死因,未透露具体病情。这种信息的不完整性引发了各种猜测,但更多的是对生命无常的深刻体悟。社交媒体上,无数网友点燃虚拟蜡烛,评论区里满是”阿弥陀佛”的诵念与”一路走好”的祝愿。

三、众生追思:从线上悼念到线下缅怀

消息传出后,大悲禅院可能迎来一波特殊的悼念人流。有网友在评论区留言表示”想去寺庙送他一程”,这种自发性的悼念行为折射出达云法师在信众心中的特殊地位。虽然具体病情未公开,但公众普遍表现出对年轻生命逝去的痛惜之情。

佛教界人士指出,达云法师的离世不仅是天津佛教界的重大损失,更是中国佛教界的一大憾事。他在任期间推动的多项佛教文化传承工作,以及在大悲禅院管理上的创新举措,都将成为后人铭记的遗产。

四、生死之间:佛教视角下的生命观照

从佛教教义来看,达云法师51岁的圆寂虽显年轻,却也契合”诸行无常”的基本教义。佛教认为生命在呼吸间,死亡只是另一种形式的转生。大悲禅院作为北方重要佛教道场,必然会依循佛教传统,以庄严的佛事活动送别这位僧腊27载的法师。

值得注意的是,达云法师生前最后一次公开露面时的状态,以及他近年来在佛教教育、慈善事业等方面的投入,都成为信众回忆中的珍贵片段。这些记忆碎片拼凑出的,不仅是一位宗教领袖的形象,更是一个时代佛教发展的缩影。

五、身后影响:佛教事业的传承与发展

达云法师的离世,留下的不仅是哀思,还有对天津乃至中国佛教未来发展的深远思考。他在任期间推动的佛教中国化实践、年轻僧才培养计划,以及佛教与现代社会融合的探索,都需要后继者继续推进。

大悲禅院作为千年古刹,在失去这位掌舵人后将如何延续其精神血脉?天津市佛教协会在失去会长的情况下,又该如何保持各项工作的连续性?这些问题都将成为佛教界必须面对的现实挑战。

六、生命启示:无常中的永恒价值

达云法师的猝然离世,给世人上了一堂生动的人生课。在这个信息爆炸的时代,我们常常被各种琐事分散注意力,却很少思考生命的本质意义。一位年轻高僧的圆寂,恰如一面镜子,照见我们对生命脆弱性的认知不足。

佛教讲”生死事大”,达云法师用27年的僧腊诠释了这一点。他的离去提醒我们:无论身份高低,生命终有尽头;重要的不是活了多少年,而是如何活出生命的深度与广度。

结语: 达云法师的圆寂,是佛教界的一次重大损失,也是对众生的一次深刻警醒。在这个信息快速传播的时代,一条讣告能在短时间内引发如此强烈的共鸣,正说明人们对精神导师的渴求从未减弱。愿逝者安息,生者珍惜;愿达云法师留下的佛法智慧继续照亮众生前行之路;也愿我们每个人都能从这次事件中领悟生命的真谛,在有限的时间里创造无限的价值。这或许是对逝者最好的纪念,也是对生命最大的尊重。