2012年中国科学界就2000亿大型粒子对撞机建造展开激烈争论,杨振宁基于经济与技术风险等务实考量反对,王贻芳着眼科技突破前景力主推进,最终决策搁置项目,而后续发展表明这场争论推动了中国科技多元路径探索与未来新机遇孕育。

一、科学界的“世纪之辩”:2000亿对撞机该不该建?

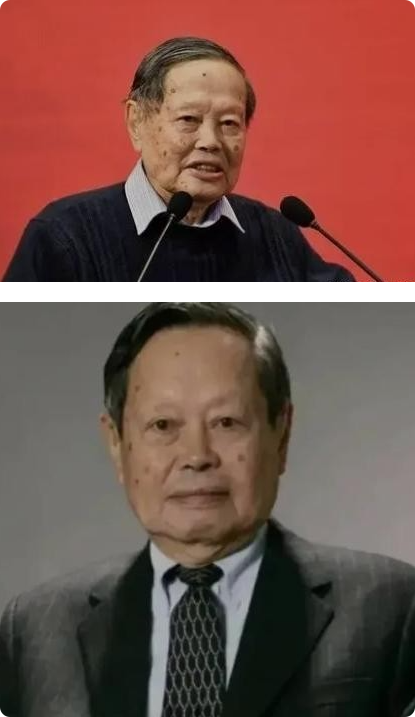

2012年,中国科学界爆发了一场前所未有的激烈争论——是否要斥资2000亿建造一座大型粒子对撞机。这场争论的两位主角,一位是1957年诺贝尔物理学奖得主、物理学泰斗杨振宁,另一位是中科院院士、高能物理学家王贻芳。

杨振宁坚决反对,他顶着骂名警告这可能是一场豪赌;而王贻芳则急得拍桌子,直言不建中国就会落后30年。这场争论不仅关乎一座科学装置的命运,更折射出中国科技发展道路上的关键抉择。

二、大型粒子对撞机:科学皇冠上的明珠

要理解这场争论,首先要明白什么是大型粒子对撞机。简单来说,它就像是一个超级昂贵的“科学玩具”,能让粒子以接近光速的速度相互碰撞,从而研究宇宙最基本的秘密。

欧洲的大型强子对撞机(LHC)在2012年发现了希格斯粒子,轰动了全球科学界。中国科学家也不甘落后,计划建造一个更先进的环形正负电子对撞机(CEPC),目标比LHC还要大一圈。然而,这个项目的预算高达2000亿人民币,相当于2012年中国GDP的千分之四,无疑是一个天文数字。

三、杨振宁的反对:务实之选还是保守之举?

杨振宁站出来反对建造对撞机,并非一时冲动。作为物理学界的泰斗,他深知这个项目的复杂性和风险。他的反对理由主要有以下几点:

- 经济压力:2000亿人民币不是小数目,2012年中国的GDP才50多万亿,这笔钱占了千分之四。杨振宁担心,这么多钱砸下去,教育、医疗等民生领域会受到挤压。

- 技术风险:他提到美国90年代的超级超导对撞机(SSC)项目,因为预算超支和国会反对而夭折。中国当时的技术基础比美国还薄弱,贸然上马可能成为一个无底洞。

- 全面发展:杨振宁认为,科学需要循序渐进,不能指望一个项目就能让中国科技翻身。粒子物理虽然是前沿领域,但中国在其他领域也需要补课,全面发展比单点突破更稳妥。

杨振宁的观点虽然务实,但也让他背负了“保守”“阻碍科技进步”的骂名。

四、王贻芳的坚持:科学梦想还是理想主义?

与杨振宁的谨慎不同,王贻芳对建造对撞机充满热情。他是高能物理领域的领军人物,2012年刚带领团队在大亚湾中微子实验中取得重大突破,测出了中微子混合角θ13,赢得了国际赞誉。

王贻芳认为,希格斯粒子的研究是当时的全球热点,中国如果不抓住机会,就会永远跟在别人后面。他甚至直言不建对撞机,中国就会落后30年。

他相信,对撞机不仅能推动粒子物理的发展,还能带动材料、电子、计算等多个领域的技术进步。2000亿虽然看起来很多,但从长远来看,可能是一笔非常划算的投资。

王贻芳的观点充满理想主义色彩,但也有人批评他不够务实,过于追求科学梦想而忽视了现实条件。

五、争论的核心:钱与时间的平衡

这场争论的核心,其实是钱和时间的平衡问题。

杨振宁更关注当下,他认为中国还没有到可以豪掷2000亿的地步,应该优先解决教育、医疗等民生问题,稳扎稳打地发展科技。

王贻芳则着眼未来,他认为如果不抓住这个机会,中国在高能物理领域就会永远落后,失去成为科技强国的机会。

两边都有道理,但立场不同。决策者最终选择了杨振宁的建议,项目被搁置。这并不是说王贻芳错了,而是当时觉得稳一点更保险。

六、争论的影响:科学发展的多元路径

这场争论虽然没有立即建成对撞机,但对中国科技发展产生了深远影响。

杨振宁继续在清华大学教书育人,培养了一大批优秀人才。2022年,他百岁生日时,科学界为他举办了盛大的庆典,足见他的影响力。

王贻芳也没有放弃,他继续推进中微子实验,江门中微子实验项目进展顺利,成为中国高能物理领域的新希望。

更重要的是,对撞机的梦想并没有消失。2024年,《自然》杂志报道,中国计划2027年开建CEPC,比当年的计划规模更大。这一次,中国的经济实力和技术水平都有了显著提升,杨振宁也表示,如果条件成熟,建造对撞机没有问题。王贻芳则忙着跑国际合作,信心满满。

七、科学决策的启示:理性与梦想的平衡

这场争论给中国科技发展带来了深刻的启示。

首先,科学决策需要理性。杨振宁的反对提醒我们,在投入巨资之前,必须充分考虑经济承受能力、技术风险和全面发展的问题。

其次,科学需要梦想。王贻芳的坚持告诉我们,不能因为眼前的困难就放弃长远的目标,科学探索需要勇气和远见。

最后,科学的发展需要多元路径。无论是杨振宁的务实,还是王贻芳的理想主义,都是中国科技发展不可或缺的力量。

八、结语:从争论到共识,中国科技的未来

2012年的对撞机之争,表面上看是一场科学路线的分歧,实际上是中国科技发展道路上的重要转折点。

这场争论让我们看到了科学决策的复杂性,也让我们更加清醒地认识到,科技发展需要在理性与梦想之间找到平衡。

如今,中国科技实力已经今非昔比,经济更强,技术更扎实。未来的对撞机项目,或许会成为中国经济实力和科技水平的新象征。

无论是杨振宁的谨慎,还是王贻芳的热情,都为中国科技发展注入了宝贵的精神力量。从争论到共识,中国科技的未来,必将更加光明。