西南财经大学女研究生白某因保研至四川后心生不满,在朋友圈发布侮辱四川人的极端言论引发公愤,学校虽给予”留校察看”等处罚,但事件暴露出高学历群体道德素质与学历不匹配的问题,折射出地域歧视顽疾及网络言论边界争议,需通过教育引导、制度约束和舆论监督共同根治。

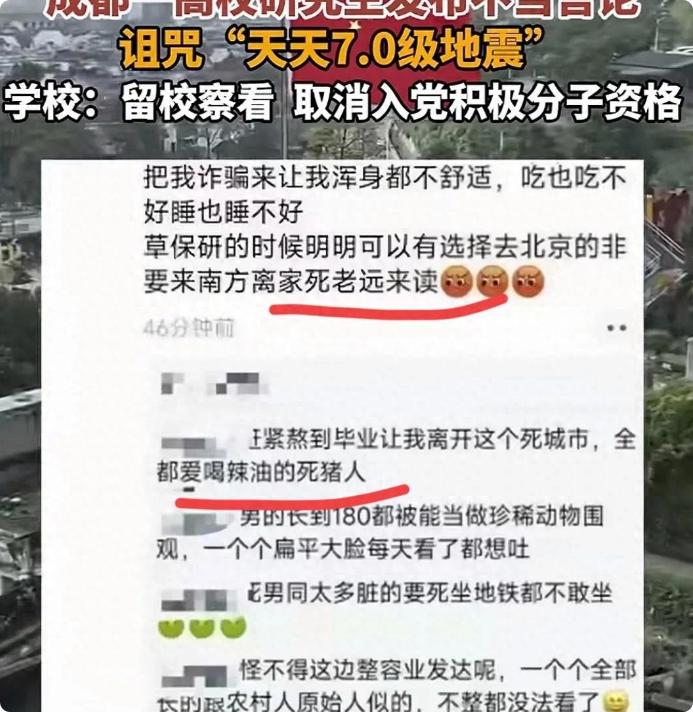

近日,西南财经大学一名女研究生在朋友圈发表的侮辱性言论引发轩然大波。这位保研至西南财大的北方女生,不仅对四川人进行人身攻击,更将四川地震等灾难作为嘲讽素材,其言论之恶劣令人震惊。事件曝光后,学校给予”一年留校察看,取消入党积极分子资格”的处罚,但这一处理结果并未平息公众怒火。这起事件背后,折射出的是高学历群体在道德素质上的严重缺失,以及地域歧视这一社会顽疾的顽固存在。

一、事件始末:从朋友圈牢骚到全网声讨

这位化名”白某”的女研究生在朋友圈中写道:”把我诈骗来,让我浑身不舒适,吃也吃不好,睡也睡不好。保研的时候明明可以选择去北京,非要来南方离家老远来读。”短短几句话,就暴露了她对四川的极度不满。更令人震惊的是,她将四川人描述为”一个个扁平大脸,每天看了都想吐”,甚至用四川地震来诅咒当地人:”我去泰国买古曼童咒你天天7.0级地震震你。”

这些言论被截图曝光后,迅速在网络发酵。网友们不仅愤怒于其恶毒的言辞,更震惊于一个高学历者竟会有如此狭隘的地域偏见。有网友扒出,这位女生来自辽宁,是西南财经大学会计学院数据分析与财务决策方向的研一学生。更令人唏嘘的是,她曾有机会选择北京的学校,但因”没有北京的学校选择她”才来到西南财大,这种”被迫害妄想”式的抱怨,成为她歧视四川人的荒谬理由。

二、学校处罚:轻描淡写还是合情合理?

面对舆论风暴,西南财经大学迅速做出回应,给予白某”一年留校察看,取消入党积极分子资格”的处罚。校方表示:”学生确实过分了。”然而,这样的处罚力度在网友看来却显得过于宽容。毕竟,她的言论已不仅仅是”牢骚”,而是赤裸裸的地域歧视和人身攻击。

从法律角度看,虽然白某的言论尚未构成刑事犯罪,但其性质之恶劣已涉嫌违反《治安管理处罚法》中关于侮辱他人的相关规定。从教育角度看,作为一所知名学府的研究生,发表如此言论实在有辱斯文。学校虽已做出处罚,但公众期待看到更严厉的惩戒措施,以儆效尤。

三、地域歧视:高学历群体的道德短板

这起事件最令人痛心的,莫过于一个高学历者竟会成为地域歧视的代言人。白某将个人不满情绪发泄到整个地域群体身上,用刻板印象评价四川人,甚至拿自然灾害开玩笑,这种行为与其研究生身份严重不符。

研究表明,地域歧视往往源于认知偏差和信息不对称。白某因语言不通、生活习惯差异产生的不适感,本可以通过沟通交流来化解,但她却选择了最极端的方式——将个别现象上升为群体特征,用侮辱性语言发泄情绪。这种思维方式,恰恰暴露了其狭隘的心胸和低下的情商。

更值得警惕的是,白某的行为并非个例。近年来,高校学生发表不当言论的事件时有发生,从歧视农民工到嘲讽贫困生,从攻击特定地域到贬低特定群体。这些事件一再提醒我们:高学历不等于高素质,知识水平的提升并未同步带来道德修养的进步。

四、网络时代:言论自由的边界在哪里?

这起事件也引发了关于网络言论边界的讨论。白某的言论虽然发布在朋友圈这一相对私密的社交平台,但因涉及地域歧视这一敏感话题,迅速引发全网关注。这提醒我们:在网络时代,言论自由的边界需要重新定义。

一方面,我们要保护公民合法的言论自由;另一方面,也要警惕言论自由被滥用为伤害他人的工具。特别是对于高校学生这一特殊群体,更应该加强网络素养教育,引导他们树立正确的价值观,学会理性表达观点,避免将个人情绪转化为对特定群体的攻击。

五、反思与建议:如何根治地域歧视顽疾?

白某事件给我们敲响了警钟。要根治地域歧视这一社会顽疾,需要多方共同努力:

首先,教育部门应加强高校学生的思想道德教育,将反歧视教育纳入必修课程,培养学生尊重差异、包容多元的价值观。

其次,高校应建立更完善的学生行为规范体系,对发表不当言论的行为制定明确的惩戒措施,形成有效的威慑机制。

再次,媒体和社会公众应发挥监督作用,对地域歧视行为及时曝光和批评,营造反对歧视的社会氛围。

最后,也是最重要的,每个人都应该从自身做起,摒弃地域偏见,用开放包容的心态看待不同地域的人群,用理性平和的方式表达观点。

结语:

西南财大女研究生辱川事件绝非简单的”学生言行不当”,它折射出的是高学历群体在道德素质上的短板,以及地域歧视这一社会顽疾的顽固存在。这起事件应该成为我们反思教育本质、审视社会价值观的一个契机。唯有通过教育引导、制度约束和舆论监督的多管齐下,才能逐步消除地域歧视,构建一个更加和谐包容的社会环境。毕竟,真正的文明不在于学历的高低,而在于能否以平等尊重的态度对待每一个人。