湘雅二院坠亡案13个月调查未明,暴露医疗纠纷处理中赔偿先行、程序不透明等困局,亟需完善第三方调查与法律救济机制以破解真相难寻之弊。

2025年6月12日,湖南省卫健委信访部门一纸回应,将沉寂13个月的湘雅二院坠亡案重新拉回公众视野。针对罗帅宇家属的举报材料,官方表示已受理并移交公安机关,成立联合调查组开展核实处理。这起发生在2024年5月8日的坠亡事件,历经一年调查却仍未有明确结论,暴露出医疗纠纷处理机制中的诸多痛点。

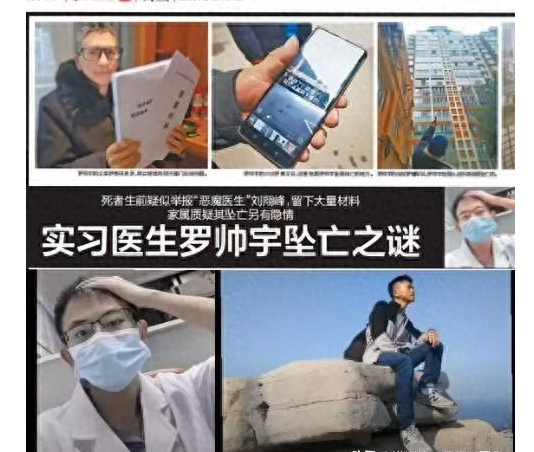

坠亡事件始末:从医疗争议到悲剧发生

2024年5月8日,罗帅宇从湘雅二院隔离病房坠亡的消息引发关注。据家属描述,罗帅宇因身体不适前往医院就诊,却在治疗过程中发生意外。院方最初通报称”排除他杀”,但未详细说明坠亡具体原因,也未公开完整监控记录,导致家属对死因存疑。

值得注意的是,坠亡事件发生后,医院迅速与家属达成赔偿协议,支付85万元补偿金。这一”急赔”行为被舆论解读为”息事宁人”,反而加剧了公众对事件真相的追问——为何在调查结论未明的情况下急于赔偿?赔偿金额如何确定?是否存在医疗责任?

13个月调查为何难有结论?

从时间线来看,这起案件的处理效率引发质疑:

- 2024年5月8日:坠亡事件发生;

- 2024年5月:医院与家属签订赔偿协议;

- 2025年6月:湖南省卫健委才正式受理家属举报,成立联合调查组。

长达13个月的调查周期,远超一般医疗纠纷处理时限。业内人士分析,此类案件调查难点在于:

- 证据固定困难:医院监控、病历记录等关键证据可能因时间推移遭到篡改或遗失;

- 责任认定复杂:需厘清医疗行为是否存在过失、患者自杀与医疗行为的因果关系;

- 多部门协调:涉及卫健、公安、司法等多部门,程序繁琐。

更值得关注的是,院方”排除他杀”的初步结论与家属”医疗事故致抑郁坠亡”的主张存在根本分歧。这种认知差异使得调查陷入”罗生门”。

医疗纠纷处理的三大困局

湘雅二院坠亡案折射出当前医疗纠纷处理的普遍困境:

1. 院方”息事宁人”式赔偿

类似案件中,医院为避免舆论发酵,常选择高额赔偿和解。这种做法虽能短期平息矛盾,却掩盖了医疗行为的合规性问题,导致:

- 真相被赔偿协议封存;

- 类似医疗过失可能重复发生;

- 患者家属失去通过法律途径追究责任的机会。

2. 调查程序透明度不足

医疗纠纷调查涉及专业医学知识,但家属往往被排除在核心证据调取之外。本案中:

- 监控录像未完整公开;

- 病历记录真实性存疑;

- 专家鉴定结论未向家属充分解释。

这种信息不对称加剧了家属的不信任感。

3. 法律救济途径不畅

医疗纠纷诉讼周期长、举证难度大。据统计,我国医疗损害责任纠纷案件平均审理周期超过18个月。对家属而言,漫长的诉讼过程既是经济负担,也是心理煎熬。

真相之难:医学与法律的博弈

在湘雅二院坠亡案中,核心争议焦点在于:

- 坠亡原因:自杀与他杀的界定;

- 医疗责任:医院诊疗行为是否存在过失;

- 赔偿依据:85万元补偿金的计算标准。

医学专家指出,此类案件需通过尸检明确死因,通过病历审查判断医疗行为合规性。但实践中:

- 家属常因传统观念拒绝尸检;

- 病历记录可能被医院选择性呈现;

- 专业鉴定机构公信力存疑。

推动医疗纠纷公正解决的路径

要破解类似案件的调查困局,需从制度层面完善:

1. 建立独立第三方调查机制

- 由医调委、医学专家、法律人士组成联合调查组;

- 引入区块链技术固定电子证据;

- 全程公开调查进展。

2. 完善医疗责任保险制度

- 推广强制性医疗责任险;

- 设立医疗纠纷赔偿基金;

- 避免院方直接与患者家属协商赔偿。

3. 强化法律救济保障

- 简化医疗纠纷诉讼程序;

- 推行举证责任倒置;

- 建立医疗损害快速鉴定通道。

结语:让真相不再迟到

湘雅二院坠亡案的调查延宕,不仅关乎一个家庭的正义诉求,更暴露出我国医疗纠纷处理机制的深层次问题。当13个月的等待换不来一个明确结论时,受损的不仅是家属的合法权益,更是公众对医疗体系的信任。

真相或许复杂,但追求真相的过程必须透明;赔偿或许必要,但不能以掩盖责任为代价。唯有建立更公正、更高效的医疗纠纷处理机制,才能让类似悲剧不再重演,让每一个生命都能得到应有的尊重与守护。