释永信早年作为少林寺小僧时便显露权力欲望,通过做假账、偷取象征继承权的法卷、借媒体自称“新住持”等手段上位,其上位过程中的种种劣迹随着其垮台被曝光,引发对佛教传承与个人权力欲望的思考。

一、权力欲望的萌芽:小僧释永信的早期表现

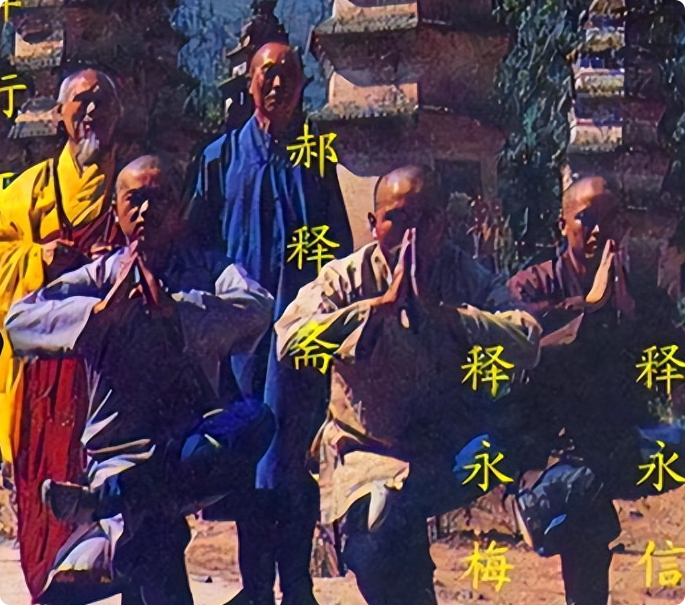

回到释永信还只是少林寺一个小僧人的时候,他的俗名刘应成。十六岁的他,带着求生的念头踏入少林寺。那时的少林寺,尚未如今日这般充满商业化氛围,更没有什么文化IP的概念。老住持释行正收下了这个少年,并为他取了法号释永信,这本是一段看似温暖的师徒缘分开端。

然而,释永信很快就展现出了与其他弟子不同的一面。他聪明且善于揣摩人心,更擅长伪装自己。在老住持面前,他表现得谦卑勤奋,对寺内事务尽心尽力,成功赢得了老住持的初步信任。而在私下里,他却早早学会了如何与关键人物打交道,展现出远超同龄人的世故。

随着时间的推移,由于释永信表现突出,老住持逐渐将更多事务交给他处理,包括与外界的联系和寺内的财务。这原本是一种信任的体现,却也给了释永信接触权力的机会。当时老住持因病需要外出治疗,释永信顺理成章地接管了更多的管理事务,甚至开始做假单据来报销。这一行为,已经显露出他对权力的渴望和不择手段的一面。

二、权力试探与“法卷”事件:背叛的开端

释永信并没有满足于暂时的代理住持身份,权力的滋味让他变得急切起来,开始不断试探底线。他以不透明的方式处理捐款,还拉着其他僧人寻衅滋事。由于当时少林寺内部管理松散,真正的住持又外出看病,这些问题并没有立刻得到处理。而那些察觉到异常的僧人,大多选择沉默,他们害怕惹祸上身。

真正的转折出现在“法卷”事件上。在佛教界,“法卷”地位类似于王朝的传国玉玺,象征着继承权。老住持去治病回来以后,让释永信去看守寺里面的库房,然而释永信却把法卷偷走了。当被追问时,他先是死不承认,直到被逼无奈才松口,即便如此,他还拖了三年才将其归还。这一行为,不仅是对师父的公然背叛,更是赤裸裸地向所有人宣告,他早已把自己视作少林寺的接班人。这种对佛教传统和师徒情谊的漠视,为他日后的争议埋下了伏笔。

三、借媒体上位:“新住持”风波

随着老住持的身体越来越差,释永信终于看到了全面接管少林寺的机会。在老住持再次外出看病期间,他做出了一个大胆的举动——接受记者采访,并公然自称“新住持”。他借助媒体的报道扩大自己的影响,那些不明真相的报道一经传出,不仅在全国范围内传播开来,连他的老家都为此自豪地大肆宣传。

释永信的这一行为,无疑是对传统佛教传承秩序的公然挑战。在没有得到正式认可的情况下,擅自以“新住持”自居,通过媒体炒作来营造自己的权威形象,这种做法不仅引起了少林寺内部部分僧人的不满,也让外界对少林寺的传承产生了质疑。他为了上位,不惜采用这种违背常规的手段,充分显示出他对权力的极度渴望和为达目的不择手段的行事风格。

四、上位背后的争议与思考

释永信的这一系列行为,从偷取法卷到自称“新住持”,都引发了人们对于他上位手段的争议。他精于算计,在权力斗争中逐渐迷失了自我,将佛教的清规戒律和师徒情谊抛之脑后。他利用老住持生病就医的时机,不断扩大自己的权力范围,通过不正当手段获取利益和影响力。

这种上位方式,不仅损害了少林寺的传统形象,也对佛教文化的传承产生了负面影响。少林寺作为佛教文化的重要象征,其传承和发展应该遵循传统和规范。而释永信为了个人权力,不惜破坏这些规则,使得少林寺在商业化的道路上越走越远,逐渐偏离了佛教修行的本心。

如今,随着释永信的垮台,他曾经的种种劣迹和上位手段被曝光,让人们看到了权力欲望背后的人性弱点。这也提醒着人们,在追求权力和成功的道路上,应该坚守道德和法律的底线,尊重传统和规则,不能为了一时的利益而不择手段。同时,对于佛教文化的传承和发展,也应该保持敬畏之心,确保其在正确的轨道上传承下去。

释永信上位之路的争议,不仅仅是他个人的问题,更是对整个佛教界和社会的一种警示。我们应该从他的故事中吸取教训,反思权力、道德和传统之间的关系,努力营造一个更加健康、和谐的社会环境。