一位母亲在基金回血带来短暂愉悦的同时,深感孩子学钢琴和乒乓球等才艺背后家庭付出的金钱与时间成本巨大,在焦虑与希望中探寻育儿平衡,最终明白比物质投入更重要的是陪伴孩子成长、收获生活幸福感。

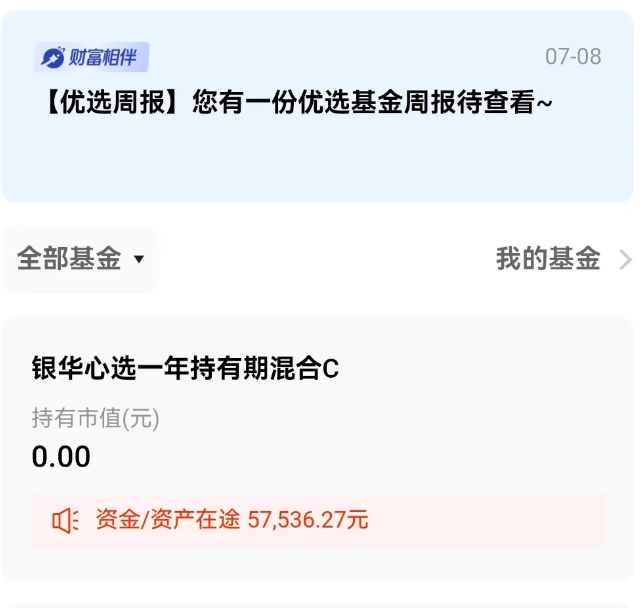

手机屏幕上跳动的绿色数字让我嘴角不自觉上扬——基金账户昨日回升3900元,这抹亮色像一剂强心针,暂时冲淡了生活的疲惫。窗外,7岁的朵朵正踮着脚尖整理钢琴谱,4岁的乐乐在客厅里蹦跳着试穿乒乓球服,两个孩子即将开启周末的”才艺马拉松”。这一刻,我坐在沙发上,手中握着温热的咖啡杯,突然意识到:当代父母的幸福,原来是一场精密计算后的短暂平衡。

一、基金K线图与生活心电图

基金账户的波动早已成为我情绪的晴雨表。3900元的回血,在投资圈或许只是沧海一粟,但对这个三口之家而言,足够支付朵朵半个月的钢琴课时费。我打开手机银行,看着收支明细里此起彼伏的曲线:基金收益的红色柱状图与钢琴课支出的蓝色折线图,竟奇妙地构成了生活的”心电图”。

这让我想起上周在家长群的讨论。当有人说”孩子学钢琴太烧钱”时,另一位妈妈晒出孩子的十级证书,评论区瞬间刷屏”别人家的孩子”。没人看见证书背后,是家长凌晨三点还在研究基金经理访谈,只为多赚几个课时费;是夫妻俩为了报班费用推让了三个月的新手机;是每次送孩子上课时,藏在车里的那本《家庭理财指南》。

二、才艺班里的”时间经济学”

朵朵的钢琴课安排在周六上午9点,乐乐的乒乓球课则在下午2点。两个培训班之间只有3小时间隙,却要完成接送、午餐、午休、复习等多项任务。我打开日程表,发现这个周末的时间被切割成15个碎片,像极了基金组合里的资产配置——钢琴课是稳健型蓝筹股,乒乓球课是成长型创业板,而那些零散的休息时间,则是随时可能被”黑天鹅事件”打乱的现金储备。

记得第一次送朵朵去学琴时,老师说:”每天练琴半小时,坚持三年就能看到效果。”如今三年过去,我发现自己练就了一项特殊技能:能在15分钟内完成早餐准备、衣物整理、作业检查三项任务。这种”时间压缩技术”,大概是当代父母最实用的生存智慧。

三、”优秀孩子”背后的隐形成本

上周家长开放日,朵朵弹奏的《月光奏鸣曲》获得满堂彩。散场后,几位妈妈围着我讨教育儿经。她们不知道,为了这五分钟的表演,我们付出了什么:每周三次接送的油费,琴谱磨损更换的费用,更重要的是——那些本可以用来读书充电的夜晚,都变成了陪练的时光。

最让我心惊的是上周的体检报告。35岁的我,颈椎曲度变直,视力下降到0.8,医生开的药方里赫然写着”减少屏幕时间”。可现实是,我每天至少要花4小时盯着手机:查看基金走势、预约培训班、接收学校通知。所谓”别人家的孩子”,背后站着多少”透支型父母”?

四、在焦虑与希望间寻找平衡点

基金市场的波动教会我一个道理:短期的涨跌不重要,重要的是长期价值。育儿何尝不是如此?当我看着朵朵在钢琴前专注的眼神,乐乐在球台边挥汗如雨的身影,突然明白:所谓”优秀”,不该是用金钱堆砌的奖杯,而是孩子眼中闪烁的光芒。

我开始尝试”减法育儿”:砍掉了性价比不高的编程课,用社区图书馆代替昂贵的外教班,甚至鼓励孩子们在小区花园里自由玩耍。神奇的是,当不再执着于”别人眼中的优秀”,反而看到了更多惊喜——朵朵自己创作了一首钢琴小曲,乐乐在乒乓球课上交到了新朋友。

五、写在最后:幸福的重新定义

基金回血的喜悦终会过去,钢琴考级的证书也会褪色,但那些陪伴孩子成长的日子,那些在焦虑与希望间寻找平衡的瞬间,才是生活最珍贵的底色。或许,真正的育儿智慧不在于投入多少金钱和时间,而在于我们能否在奔跑中停下来,听听孩子的心跳,感受自己的呼吸。

窗外的阳光斜斜地照进客厅,朵朵的琴声与乐乐的欢笑交织在一起。我轻轻合上笔记本电脑,决定今天不去看基金走势。因为我知道,最好的投资,就是活在当下的每一分钟。

结语: 在这个充满不确定性的时代,我们既是基金的持有者,也是孩子的投资人。但比收益率更重要的,是生活的幸福感;比才艺证书更珍贵的,是亲子间共同成长的记忆。当我们学会在财富与育儿的天平上找到属于自己的平衡点,或许就能理解:真正的成功,不是成为别人眼中的”优秀父母”,而是成为自己孩子生命中最温暖的陪伴者。