山东烟台女子刘女士被自称警察的张某诈骗八年,累计汇款39万元,张某实为刑满释放人员,利用虚假身份和情感操控行骗,最终被警方抓获并批捕。

“他说自己是警察,是为了卧底才蹲监狱的。”山东烟台的刘女士怎么也没想到,自己交往八年的”警察男友”竟是个彻头彻尾的骗子。这个自称从基层警员一路升到副局长的”事业型男人”,不仅骗走了她39万元积蓄,还编织了一个令人瞠目结舌的谎言世界。这起案件不仅暴露了人性的贪婪,更折射出现代社会情感诈骗的新套路。

一、谎言编织的”警察人生”

2009年,刘女士在外省工作时认识了张某。2012年她回到烟台定居,两人失去联系。四年后的2016年,张某突然重新联系上刘女士,随即以”女儿肾积水手术”为由开口借钱。这个”好爸爸”形象迅速赢得了刘女士的同情,15000元的转账开启了这段长达八年的骗局。

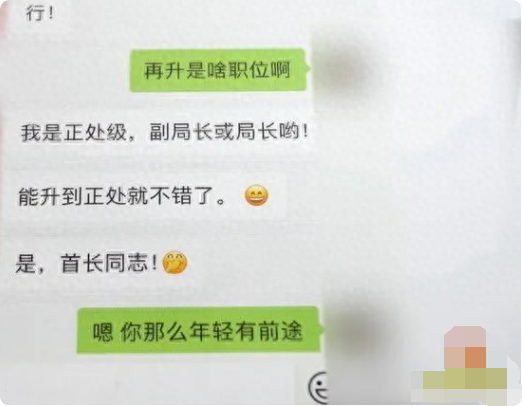

“他每年都会编造新的身份。”刘女士回忆道。从普通警员到科长,从刑侦大队长到副局长,张某的”仕途”可谓顺风顺水。更令人咋舌的是,他还声称调任国安局,甚至认识”副省长”需要打点关系。每次编造新身份,都伴随着新的借钱理由。

为了增加可信度,张某经常给刘女士发送手枪、手铐等警用物品的照片。这些”证据”让刘女士深信不疑,甚至每年都会邮寄烟台大樱桃和苹果等土特产,希望帮男友”打点关系”。

二、骗局背后的精心设计

这起骗局之所以能持续八年,张某精心设计了多重套路:

- 身份伪装:利用警察职业的特殊性制造神秘感,拒绝见面要求,编造”卧底”借口

- 情感操控:塑造”好爸爸”形象博取同情,再以”事业上升期”为由索要钱财

- 证据造假:发送警用物品照片增强可信度,利用信息不对称掩盖真相

- 心理控制:以”雷劈””车祸”等毒誓拖延还钱,最后发展到威胁人身安全

更令人震惊的是,张某在2016年3月刚因诈骗罪刑满释放,出狱一个月就开始了这起骗局。他利用之前学习法律的经历,精心编织谎言,甚至在被揭穿后还能面不改色地继续行骗。

三、骗局败露的关键转折

刘女士的怀疑始于一次偶然的电话。”是个小女孩接的,说她爸爸妈妈出去买菜了。”这个意外发现让刘女士开始调查男友的真实身份。她拨打张某声称工作的派出所和公安局电话,得到的回复都是”查无此人”。

“他说自己是卧底警察,蹲监狱是为了工作需要。”刘女士说,”现在想想,这些借口都太拙劣了。”但当时的她,已经被爱情和信任蒙蔽了双眼,直到心理接近崩溃才选择报警。

四、警方的迅速行动

接到报案后,烟台市公安局芝罘分局南山路派出所迅速展开侦查。”我们锁定嫌疑人身份后,立即组织警力前往外省抓捕。”民警董林桦介绍,在当地警方配合下,张某很快被抓获归案。

审讯中,张某对自己的诈骗行为供认不讳。”我找她借钱的理由都是虚构的。”他交代,自己出狱后就开始策划这起骗局,利用刘女士的同情心和信任感不断索要钱财。

五、法律与道德的双重审判

目前,张某已被芝罘区人民检察院批准逮捕。这起案件不仅涉及诈骗罪,更暴露了多重社会问题:

- 法律意识淡薄:受害者轻信他人,缺乏基本的防范意识

- 监狱改造效果:张某出狱后立即重操旧业,反映出部分服刑人员改造不彻底

- 社会信任危机:职业特殊性被不法分子利用,破坏社会诚信体系

六、防范诈骗的社会启示

这起案件给社会带来深刻警示:

- 核实身份:对特殊职业身份要保持警惕,可通过官方渠道验证

- 拒绝转账:不轻信”借钱”理由,特别是涉及”打点关系”等说辞

- 及时报警:发现被骗后立即报警,避免被威胁恐吓

- 心理建设:克服”沉没成本”心理,及时止损

七、受害者的心理剖析

刘女士的遭遇令人同情,但也反映出受害者常见的心理弱点:

- 同情心泛滥:被”好爸爸”形象打动,忽视理性判断

- 情感依赖:在长期交往中产生依赖心理,难以抽身

- 恐惧心理:被威胁后不敢报警,导致损失扩大

- 侥幸心理:相信对方会”飞黄腾达后报恩”

八、司法系统的应对措施

针对此类案件,司法机关应:

- 加强普法宣传:提高公众防范意识

- 完善身份核查:建立职业身份查询系统

- 严惩诈骗犯罪:加大经济犯罪打击力度

- 心理干预:为受害者提供心理辅导

九、社会诚信体系建设

这起案件凸显了社会诚信体系建设的紧迫性:

- 建立职业信用档案:对特殊职业建立信用记录

- 完善信息共享:加强部门间信息互通

- 推广防骗教育:将防骗知识纳入国民教育

- 鼓励举报监督:建立举报奖励机制

十、结语:守护信任的最后防线

张某的骗局终被揭穿,但留给我们的思考远不止于此。在这个信息爆炸的时代,如何守护人与人之间的基本信任?如何让法律成为弱势群体的保护伞?如何构建更加诚信的社会环境?这些问题值得我们每个人深思。

刘女士的遭遇提醒我们:善良需要智慧守护,信任需要理性支撑。只有提高警惕、增强防范意识,才能让骗子无处遁形,让诚信之光照亮社会的每个角落。这不仅是对受害者的慰藉,更是对整个社会的警示。