文章围绕河南发布的强对流蓝色预警展开,介绍此次极端天气(12级雷暴大风、冰雹、短时特大暴雨)的覆盖范围、形成原因及危害,从个人、社区、特殊行业等层面给出立体化防御指南,强调科技赋能防灾及灾后恢复要点,呼吁以“敬畏+智慧”筑牢安全防线应对极端天气。

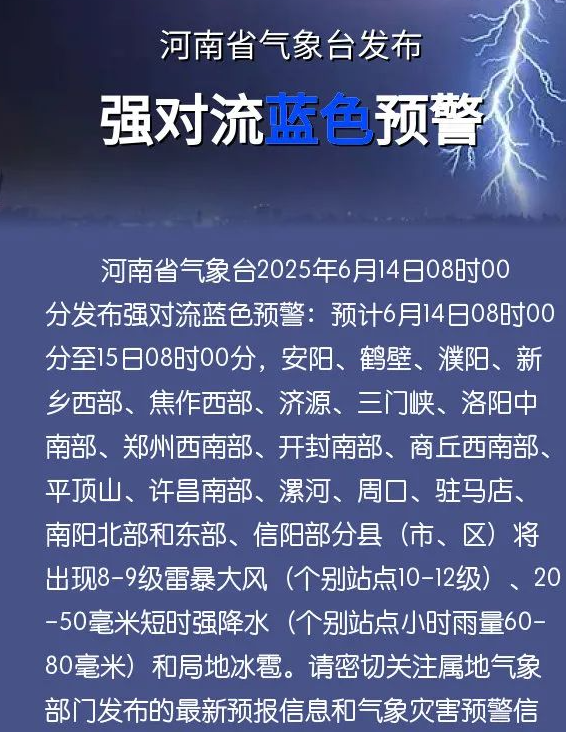

2025年6月14日上午,河南省气象台罕见发布强对流蓝色预警升级版,预测当日安阳、鹤壁、濮阳等17个地市将遭遇极端天气袭击,局部地区甚至可能面临12级雷暴大风、冰雹和短时特大暴雨的三重夹击。这场被气象专家称为”今年以来最强对流天气过程”的灾害性天气,不仅考验着城市的应急响应能力,更提醒公众需以科学态度直面自然之威。

一、预警升级:从蓝色到红色的危险信号

河南省气象台于8时发布的预警显示,此次强对流天气具有三大显著特征:

- 风力极端化:预计安阳、鹤壁等地将出现8-9级雷暴大风,个别站点瞬时风力可达10-12级,相当于台风登陆时的强度。

- 降水短时爆发:开封南部、商丘西南部等区域小时雨量或突破80毫米,远超城市排水系统设计标准。

- 冰雹威胁升级:三门峡、洛阳南部等地可能出现直径超过5厘米的冰雹,对农业设施和车辆安全构成严重威胁。

值得注意的是,此次预警范围覆盖河南省近三分之二的区域,且相邻县市亦需警惕”连锁反应”。气象部门特别强调,由于冷暖空气剧烈交汇,局地性、突发性特征明显,公众需摒弃”预警虚惊一场”的侥幸心理。

二、灾害链分析:为何此次天气如此凶险?

此次强对流天气的形成,源于欧亚大陆中高纬度环流的剧烈调整。河南省气象科学研究所首席专家李明指出:

- 冷空气南下遇阻:来自蒙古高原的强冷空气与副热带高压边缘的暖湿气流在河南上空形成”对峙”,导致大气层结极度不稳定。

- 能量积累爆发:近地面温度高达32℃以上,而高空温度骤降至-10℃,垂直温差超过40℃,为强对流提供了充足能量。

- 地形催化作用:太行山、伏牛山等山脉加速气流抬升,促使雷暴云团快速生成并移动。

这种复合型灾害可能引发城市内涝、农田渍涝、电力中断甚至建筑物损毁,形成”气象灾害-次生灾害-社会影响”的连锁反应。

三、立体化防御指南:从个人到社会的应对策略

(一)个人与家庭防护

- 居家安全:

- 立即检查门窗加固情况,移除阳台花盆、晾衣架等易坠物品。

- 提前储备饮用水、应急照明设备,关闭非必要电器电源。

- 地下室住户需准备沙袋阻挡进水,地势低洼家庭应提前转移贵重物品。

- 户外避险:

- 避免在广告牌、临时工棚、大树下避雨,远离变压器、电线杆等带电设施。

- 驾车时遇冰雹应开启双闪灯靠边停车,用棉被覆盖挡风玻璃防砸。

(二)社区与城市应急响应

- 排水系统预启动:

- 郑州、洛阳等城市需提前开启泵站预排,对易涝点安排专人值守。

- 社区志愿者队伍应协助独居老人、残障人士转移至安全地带。

- 交通管制与救援准备:

- 交警部门需对隧道、立交桥等易积水路段实施临时管制。

- 消防救援力量需配备冲锋舟、破拆工具,重点关注养老院、幼儿园等场所。

(三)特殊行业应对措施

- 农业领域:豫北小麦主产区需紧急抢收已成熟作物,大棚种植户应提前放下卷帘机加固棚体。

- 电力通信:供电公司需对输电线路开展特巡,通信企业准备备用基站保障应急通讯。

四、科技赋能:智慧气象如何助力防灾?

河南省气象局此次预警依托”天擎”大数据平台,整合了雷达回波、卫星云图、数值预报等多源数据。其创新性体现在:

- 分钟级预警推送:通过”河南气象”APP向受影响区域用户定向发送预警信息。

- 灾害模拟推演:利用WRF模式模拟降水落区,提前6小时预测城市内涝高风险区。

- 跨部门联动机制:与应急管理、水利部门共享数据,实现”预报-响应-救援”全链条协同。

然而,技术手段仍需与公众科学素养结合。气象专家呼吁,公众应学会识别”番茄炒蛋”状雷达回波图(强对流云团特征),理解预警信号分级含义。

五、灾后恢复:从应急到长效的思考

此次极端天气过后,河南省需重点关注:

- 次生灾害排查:山区需防范山体滑坡,城市需检测桥梁、隧道结构安全。

- 农业保险理赔:加快启动政策性农业保险赔付,减少农户损失。

- 韧性城市建设:推广”海绵城市”技术,在郑东新区等区域试点地下空间防洪改造。

正如河南省省长王凯在应急会议上强调:”每一次极端天气都是对治理能力的检验。我们要从被动应对转向主动防御,让防灾减灾成为全社会的共同责任。”

结语

面对大自然的无常,人类既需保持敬畏之心,更要展现智慧之力。从加固一扇窗户到完善一套预警系统,从个人防护到城市规划,每个环节都是守护生命财产安全的关键拼图。唯有将科技之力、制度之网与人文关怀相结合,才能在极端天气频发的未来筑牢安全防线。