科技服务业进阶为创新基础设施:AI赋能的技术交易平台、特种孵化器和统一技术大市场正重构中国创新生态,让”硬核服务”成为培育硬科技企业的核心引擎。

破局:从”实验室孤岛”到”创新雨林”的进化

在苏州纳米城,一家初创企业最近完成了一场”不可能的交易”——他们研发的量子点传感器技术,通过国家技术转移东部中心的”AI技术经纪人”系统,72小时内匹配到深圳3家潜在买家,最终以1.2亿元完成转让。这个案例背后,正是中国科技服务业构建的新型创新基础设施在发挥作用。2025年,随着《关于加快推进科技服务业高质量发展的实施意见》落地,一场以”硬核服务”培育硬科技企业的深刻变革正在发生。

第一章 数据透视:科技服务业的”四维跃升”

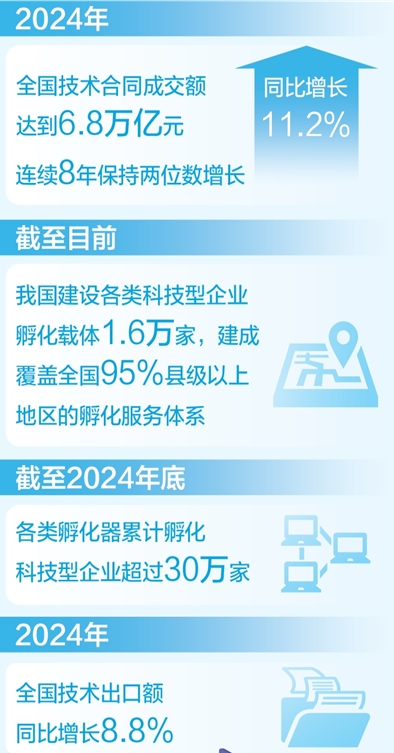

规模跃迁:2024年全国技术合同成交额突破6.8万亿元的里程碑,相当于每天有186亿元技术成果在流动。北京中关村科技服务集团的监测显示,生物医药、量子信息等领域的交易活跃度同比提升40%,呈现”尖端领域领跑,多赛道并进”的格局。

体系进化:全国420家重点技术转移机构已形成”神经网络式”布局。上海技术交易所推出的”技术价值评估AI模型”,将专利评估周期从30天压缩至8小时,准确率达92%。深圳建立的”概念验证中心-小试基地-中试平台”三级服务体系,使科技成果转化周期缩短60%。

金融赋能:国家产融合作平台的”技术资产图谱”,通过解析企业专利、人才等32维数据,实现融资需求智能撮合。2024年某航天材料企业凭借”技术信用”获得无抵押贷款5亿元,开创科技金融新范式。

全球链接:我国在德国慕尼黑、以色列特拉维夫等地建设的离岸孵化器,2024年促成中外联合研发项目287个。新加坡某自动驾驶公司通过苏州工业园区跨境技术交易平台,以”技术入股+现金”模式完成2.4亿元融资。

第二章 服务革命:AI重构创新价值链

在北京亦庄的”AI+科技服务”示范基地,每个工位都配备智能终端。创业者输入技术关键词,系统即刻生成三套商业化路径方案,并推荐匹配的工程师、供应链资源和潜在客户。这种被称为”创新导航仪”的服务,使初创团队市场调研成本降低75%。

更深刻的变革发生在技术转移领域。杭州某高校技术转移中心训练的行业大模型,能自动解析全球专利文献,预测技术融合趋势。当识别到某教授团队的电池材料研究可能与医疗器械交叉时,立即触发警报并组建跨学科转化小组。该中心技术经理人王颖说:”AI不是替代人类,而是让我们从’信息搬运工’变成’创新架构师’。”

第三章 生态重构:打破”三个世界”的壁垒

实验室与车间的”次元壁”:

重庆两江新区建设的”工程师共享平台”,集结了1.2万名制造业工程师为科研团队提供工艺设计服务。某纳米纤维项目经工程师介入后,生产成本从每克800元降至80元,直接促成产业化。

区域间的”隐形墙”:

全国统一技术大市场建设取得突破性进展。通过区块链存证的”技术交易通”系统,上海某芯片设计企业将IP核授权给西安企业,全程线上公证,用时仅3天。2025年前4月,跨省技术交易额同比增长34%。

学科间的”巴别塔”:

深圳光明科学城搭建的”概念验证共同体”,强制要求每个项目必须包含至少两个不同领域专家。某生物学家与AI研究员在此碰撞出的”蛋白质折叠智能预测”项目,已估值超10亿元。

第四章 未来战场:孵化器的”特种部队”模式

在张江科学城,一种名为”特种孵化器”的新型机构正在崛起。这些机构具备三大特征:

- 靶向孵化:如生物医药领域的”临床试验CRO+孵化”一体化平台,可同时推进30个创新药项目

- 军事化管理:入选团队需接受”90天极限验证”,每日汇报进展,淘汰率达40%

- 生态化反哺:成功退出的企业必须反哺孵化器,形成”老带新”的传帮带机制

某专注脑机接口的孵化器,通过这种模式在18个月内培育出3家估值超亿美元的硬科技企业,其创始人直言:”这里不是温床,而是特种兵训练营。”

终章:服务即创新

当科技服务业从”配套产业”进化为”创新基础设施”,其价值正在被重新定义。在南京,某新型研发机构提出”服务即研发”理念,其技术转移团队直接参与项目立项;在合肥,”科学家经纪人”制度让服务人员享有与研究人员同等的成果转化收益权。

工信部科技司负责人指出:”未来衡量区域创新能力,不仅要看R&D投入,更要看科技服务业密度。”随着《实施意见》落地,中国正在构建一种全新范式——在这里,每一项专业服务都是创新链上的活性节点,每一个技术经理人都可能成为改变产业格局的关键变量。这场静水深流的变革,终将重塑中国创新的底层逻辑。