在山西太原一间飘着墨香的非遗工坊里,00 后的张宇博手持刻刀,专注地在模板上雕琢图案,身旁的外公郭安民则调配着特制水墨,祖孙俩默契配合,调墨、镂刻、拓印…… 一道道古法造纸与印刷工序行云流水。谁能想到,这位年轻的非遗传承人,正用创新的思维和灵巧的双手,让传承千年的 “镂花模印” 技艺打破岁月的桎梏,在 “新国潮” 的浪潮中焕发出勃勃生机。

“镂花模印” 技艺历史悠久,可追溯至春秋战国时期,宋元后从织物染织拓展到文字印刷,在晋北等地代代相传。这项技艺以麻纸、水墨等传统文化元素为载体,是集大成的综合性印刷技艺,不仅能印制年画、窗花等民间艺术品,还能复刻字画、书籍,印品不仅高度还原古籍原貌,更兼具无污染、耐保存的特性。然而,传统雕版印刷效率低、精细度差,现代油墨印刷又存在色彩失真、污染环境等问题,难以满足古籍善本、书画复制的需求。

为破解难题,郭安民从上世纪 90 年代起投身研发,2004 年成功将传统水墨与现代印刷工艺结合,创立 “环保水墨印刷” 技术并获国家专利,为古籍保护打开新通道。此后,他又聚焦麻纸改良,成立麻纸研究所,在保留传统 “流抄法” 的基础上引入现代制浆工艺,让这种 “千年寿命” 的古老纸张褪去气味大、纸质粗的旧貌,变得细腻挺括,能够实现高精印刷。

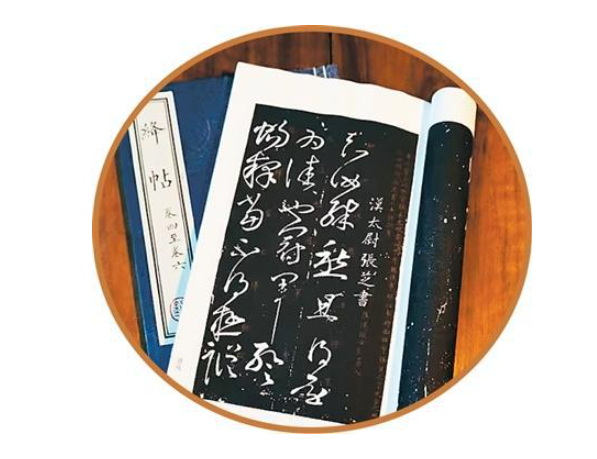

作为 “镂花模印” 技艺第十九代传承人,张宇博不仅继承了外公的精湛技艺,更传承了创新精神。在他和团队的努力下,传统技艺走出博物馆与课堂,创造出众多惊艳之作。团队复刻的《贞观宝翰:晋祠之铭并序》《绛帖》等典籍精品,被中国国家版本馆收入囊中;湖南第一师范纪念馆、贵州遵义会议会址纪念馆等多家展馆,也将他们的作品纳入馆藏或展出;2010 年,其作品还亮相上海世博会,成为山西非遗的闪亮名片。

为了让非遗更贴近现代生活,张宇博带领团队大胆跨界,推出水墨脸谱摆件、十二生肖拓印、书法古籍定制册页等文创产品。这些作品巧妙融合传统技艺与现代审美,兼具实用性与艺术性,一经推出便广受欢迎。在 “大地流彩・全国乡村文化艺术展演季”、山西文博会等各大展会中,关公系列、版画四美图等文创产品频频成为焦点,多次创下日销售额破万元的佳绩。

如今,每逢周末,非遗工坊里总是热闹非凡。大学生们在这里体验手工抄纸,感受传统造纸工艺的魅力;亲子家庭通过拓印,触摸历史的温度;热爱国潮文化的青年们则围绕印法与美学热烈研讨。从古老的晋祠碑刻到精美的复刻书画,工坊内的每一件作品,都诉说着对山西文脉的传承,彰显着 “古籍活化” 的决心。张宇博抚摸着《贞观宝翰:晋祠之铭并序》的试印页,坚定地说:“我们的文化,要一笔一划、一纸一印地传下去。” 这位 00 后传承人,正用青春与创意,让古老非遗在新时代的浪潮中,续写着属于当代青年的文化传奇。