教师节本是感恩时刻,却因家长送礼行为变味,贵重礼物暗藏风险让老师纠结拒绝,而老师真正期待的是家长理解配合,此事提醒我们应回归教师节本真,重构健康家校关系,让教育回归育人本质。

在教师节这个本应充满感恩与祝福的日子里,“3份教师节礼物,全部被拒收”的新闻引发了广泛关注和深刻思考。这一事件如同一个缩影,映照出当下教师节礼物的复杂生态,以及教育领域中家长与教师关系的微妙现状。

一、教师节礼物:甜蜜的负担与潜在的风险

教师节,原本是学生们向老师表达敬意和感激的温馨时刻。家长们觉得送上一份小礼物,是对老师辛勤付出的认可。然而,这份心意却在现实中变得复杂起来。一方面,老师们确实愿意接受学生们亲手制作的小手工等充满心意的礼物,这些礼物承载着孩子们的纯真情感,能让老师们感受到职业的温暖与价值。但另一方面,礼物也可能成为“烫手山芋”。有些家长会故意送价值昂贵的礼物,暗中收集老师“高价收礼”的证据,随后进行举报,让老师陷入被迫辞职的困境。这种“陷阱式”的送礼行为,让老师们在接受礼物时充满顾虑,难以分辨家长的真实意图。

就像新闻中那位家长精心准备的3份礼物,礼物袋子普通却经过装饰,还用了额外购买的织带,看得出花了不少心思。但袋子里用黄色拉菲草铺垫,让人难以看清具体礼物,有人猜测可能是电子产品。当这些礼物被老师拒收后,家长百思不得其解,而老师们看到后却“眼前一黑”。这反映出老师们内心的纠结,他们既理解家长的心意,又害怕陷入不必要的麻烦。

二、贵重礼物:看似用心实则“挖坑”

除了送贵重礼物,还有一些家长的做法更让老师犯难。有位老师提到,学生亲手做的小礼品他会收下,但有一次一个孩子提着三个华为耳机,说要给各科老师一人一个,吓得老师们赶紧让孩子把耳机拿回去,甚至隐约看到自己的辞职报告。这表明,有些看似“用心”的贵重礼物,并非是在讨好老师,而是在给老师“挖坑”。一旦老师收下,可能会面临严重的职业风险,影响到自己的职业生涯。

还有家长认为老师日常工作辛苦,想直接给老师送钱,觉得这样最实在。有老师曾遇到家长私下递信封,强调“就是心疼您太累,没别的意思”,老师赶紧摆手拒绝,并耐心解释这种做法的风险。这些家长的行为反映出他们错误的心态,他们觉得用物质、金钱就能表达对老师的认可,却没有真正理解老师的需求。

三、老师的心声:期待理解与配合

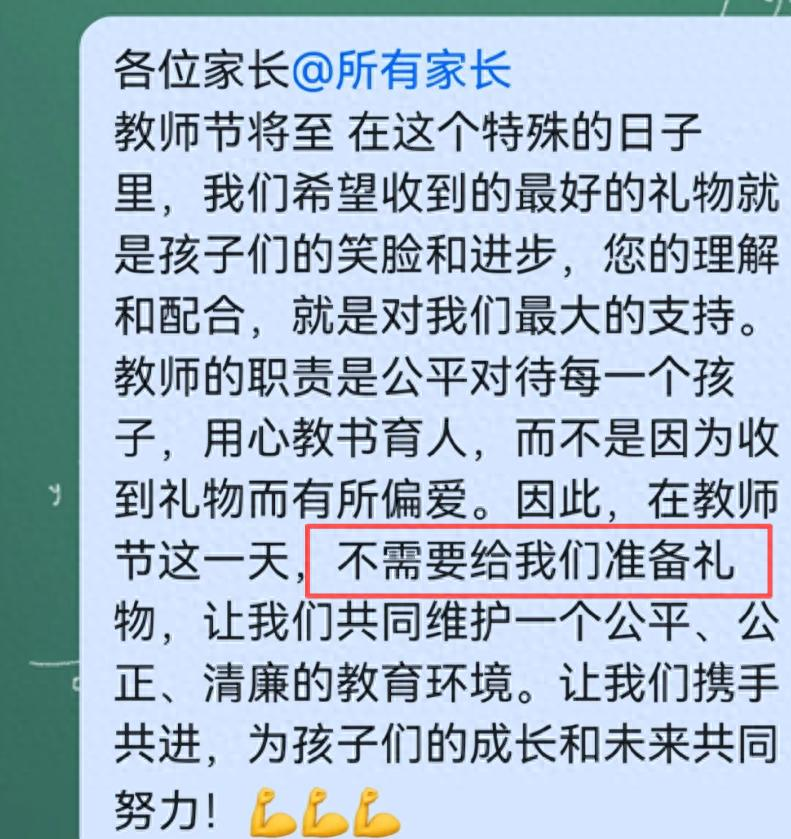

老师们在日常工作中,日复一日地备课、讲课、关心学生,他们最希望得到的并非是物质上的礼物,而是家长和学生的理解与配合。老师希望家长能配合学校的教学工作,在家中好好引导孩子,帮助孩子养成良好的学习习惯和生活习惯。他们希望学生能认真听讲、按时完成作业,用实际行动回应老师的付出。同时,老师也渴望与家长之间能坦诚沟通,彼此信任,共同为孩子的成长努力。

当家长送来贵重礼物时,老师拒绝的不仅仅是一份礼物,更是一种可能带来麻烦的行为。他们拒绝的是不正当的利益输送,坚守的是教育的公平与公正。老师更期待家长能以正确的方式表达对他们的认可和感激,比如积极参与学校的活动,关注孩子的学习情况,与老师保持良好的沟通。

四、回归本真:重构健康的教育关系

教师节礼物的乱象,反映出当前教育领域中家长与教师关系的扭曲。我们应该回归教师节的本真,让这个节日重新成为传递感恩与祝福的纯粹时刻。家长应该以正确的心态看待教师节,不要将送礼作为一种讨好老师或获取特殊待遇的手段。他们可以通过与孩子一起制作手工贺卡、写感谢信等方式,表达对老师的敬意和感激。

学校也应该加强对教师的职业道德教育,引导教师坚守廉洁自律的底线,同时也要向家长宣传正确的教育观念,让家长明白什么是对老师最好的尊重和支持。教育部门可以出台相关政策和规定,规范教师节期间的行为,杜绝教师收礼和家长送礼的不正当行为。

“3份教师节礼物,全部被拒收”这一事件,为我们敲响了警钟。它提醒我们,在教育领域中,要回归本真,重构健康、和谐的家长与教师关系。让教师节成为一个真正充满感恩与祝福的节日,让教育回归到育人的本质。只有这样,我们才能为孩子们创造一个更加公平、公正、健康的成长环境。