2025 年 5 月 18 日凌晨 3 时 55 分,北京首都国际机场的货舱灯光下,一件用无酸纸小心包裹的文物箱缓缓开启 —— 曾被美国人柯强以 “红外线拍照” 名义骗走、流落海外 79 年的战国子弹库帛书第二、三卷,终于踏上故土。作为推动这一事件的关键学者、李零著作《子弹库楚帛书》的英文译者罗泰教授,在接受南都专访时难掩激动:”这不仅是文物的回归,更是人类文明对历史真相的共同守护。”

一、七十九载漂泊路:从楚墓孤本到跨洋追证

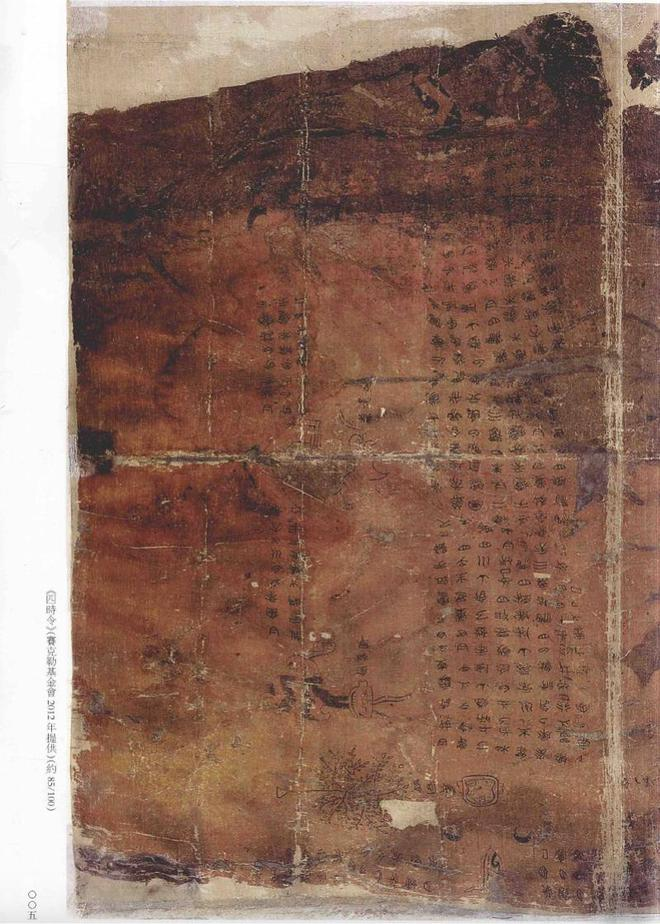

1942 年出土于长沙子弹库楚墓的帛书,是中国迄今发现最早的帛书典籍,记载着战国时期的宇宙观与生活准则,堪称 “战国版生活指南”。1946 年,美国人柯强以技术协助为由骗走帛书,此后第二、三卷辗转流入美国史密森尼学会,第一卷则由赛克勒基金会收藏,成为海外汉学界的 “神秘来客”。

罗泰回忆,2016 年参与李零著作翻译时,偶然在赛克勒基金会档案中发现关键证据 —— 已故收藏家赛克勒 1970 年代亲撰文章,明确表示 “希望将帛书作为美国人民献给中国人民的礼物返还”。这与李零发掘的赛克勒同事回忆形成互证,为文物追索提供了法理与情感双重支撑。”当我在纽约总部翻出那本泛黄的文集时,仿佛触摸到历史的齿轮在转动。” 罗泰说。

二、学术铺路:汉学家成为文明对话的 “翻译官”

作为《子弹库楚帛书》上下卷的译者,罗泰与夏德安耗时三年完成这项 “破译天书” 的工程。书中对《四时令》《五行令》等篇章的考释,不仅还原了战国时期 “神祇分掌十二月”” 五行定节气 “的宇宙观,更让西方学界首次系统认识中国最早的拟人化神祇图像 —— 帛书第一卷描绘的十二月神,被罗泰称为” 打开战国精神世界的钥匙 “。

“李零教授的考证严谨到令人震撼,他甚至追溯了帛书在美国的每一次展览记录。” 罗泰指出,正是这种扎实的学术研究,让美方不得不承认帛书的非法流转历史。2023 年,当史密森尼学会同意返还第二、三卷时,罗泰在加州大学课堂上展示帛书复制品,学生们惊叹:”原来文字真的能穿越千年说话。”

三、文物归流:从个案破冰到机制共建

在联合国教科文组织 1970 年公约框架下,子弹库帛书的回归堪称 “非公约时代文物追索” 的典范。罗泰坦言,美国对私有产权的严格保护曾让追索举步维艰,但赛克勒的遗愿、李零的证据链、中美学者的持续呼吁,最终促成了 “善意的共识”。

“加州大学正在推进 ‘ 文物归流中转站计划 ‘,为自愿返还的文物搭建学术认证平台。” 罗泰透露,该计划已促成 37 件印第安文物回归秘鲁,而子弹库帛书的案例,将为希腊追索帕特农神庙雕塑、埃及追回罗塞塔石碑碎片等国际议题提供参考。”文物不是任何国家的私有财产,而是人类共同的记忆载体。”

四、文明共振:当战国帛书遇见现代汉学

如今回到中国的帛书,将与故宫博物院藏战国竹简、上博楚简形成研究矩阵。罗泰特别强调其文化符号意义:帛书中 “寒热定阴阳”” 四时各有忌 “的记载,与当今” 天人合一 ” 的生态观遥相呼应,证明中华文明的连续性。

在专访尾声,罗泰望向镜头后的帛书复制品,目光温柔:”1946 年帛书离开中国时,我尚未出生;2025 年它回家时,我已在汉学领域耕耘四十年。这不是终点,而是新的开始 —— 当赛克勒的遗愿、李零的坚持、中美学者的合作汇聚成流,我们终于明白:真正的文明,永远在归乡的路上。”

历经 79 年漂泊,战国子弹库帛书第二、三卷的回归,不仅是中国文物追索的重大胜利,更树立了国际文物归流的典范。美国汉学家罗泰的专访揭示,学术研究与跨文化对话在文物保护中的关键作用,证明在尊重历史的基础上,通过个案协商与机制创新,流失文物回家的道路将越走越宽。这场跨越时空的文明对话,不仅让战国时期的智慧重焕光彩,更向世界昭示:文化遗产的真正价值,在于其与故土文明的血脉相连。正如罗泰所言,子弹库帛书的故事,是对 “文物属于全人类,但根在故土” 的最佳诠释。