当一部华为手环、一台微波炉、一摞儿童旧衣裳在闲鱼上接连售出,李女士的手机银行账户里悄然多出3710元——这相当于她全职工作半个月的工资。这个普通工薪家庭的“储物间革命”,意外撕开了中国闲置经济爆发式增长的冰山一角:每天超200万件物品在闲鱼流通,儿童用品年交易额突破百亿,AI技术正将“变废为宝”变成全民生意。

一、从“仓库管理员”到“躺赚玩家”:一场家庭断舍离实验

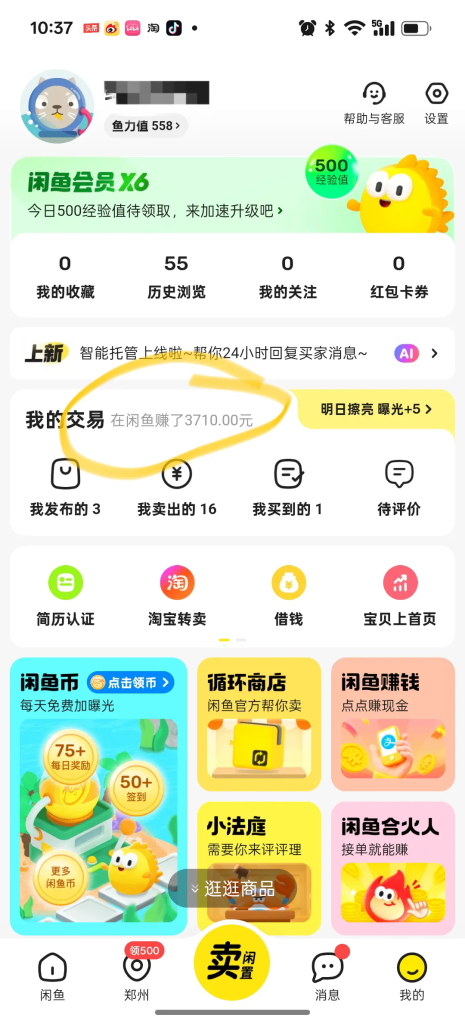

“原本只是想给客厅腾出走路的空间,没想到成了家庭副业。”李女士向记者展示她的“战绩清单”:华为手环(9成新)售价280元、九阳微波炉(带收纳架)成交价350元、儿童冲锋衣套装(仅穿3次)卖出180元……半个月累计售出23件物品,最让她惊讶的是儿童用品的流动性,“孩子长得太快,去年买的登山鞋挂上去10分钟就被秒拍。”

这场“断舍离”并非一帆风顺。李女士坦言,最初担心遭遇“照骗党”——“之前听说有人收到货后以‘发黄’为由索赔”。为此她严格筛选买家:只接信用极好、芝麻分800+的订单,拍摄时特意用补光灯展示商品细节,甚至录制了30秒的“开箱验货”短视频。结果交易过程超出预期顺利,所有订单零退货,“连用过的书包都有人抢着要,说给孩子当备用包。”

二、AI赋能的“傻瓜式创业”:闲鱼正在改写二手交易规则

“以前觉得卖闲置是体力活,现在简直是科技扶贫。”李女士对闲鱼的“AI发布”功能赞不绝口:手机拍照自动生成商品描述,智能匹配价格区间,甚至根据买家画像推荐促销话术。数据显示,使用AI功能的卖家平均成交周期缩短40%,溢价率高出传统卖家23%。

这种“零门槛创业”正在引发蝴蝶效应。艾媒咨询数据显示,2024年中国闲置物品交易规模突破2.8万亿元,其中30岁以下用户占比达58%。在杭州从事家政服务的王阿姨,通过批量发布“99元3件”儿童益智玩具,月均增收800元;深圳程序员张先生则靠出售“程序员入门装备套装”,开辟出副业赛道。

三、循环经济背后的社会账本:每件旧物都在重塑中国

这场自发的“家庭断舍离”背后,暗藏着惊人的资源账本:一台闲置微波炉循环使用,相当于节省15公斤钢材和0.5度电;23件儿童服装二次流转,减少的碳排放等同于种植3棵冷杉树。根据“十四五”循环经济发展规划,到2025年我国资源循环利用产业产值将达5万亿元,而闲鱼这类平台已贡献超20%的C端交易量。

更深远的影响在于社会认知的重构。“过去总认为二手=低端,现在连戴森吹风机都能原价转手。”清华大学环境学院教授指出,Z世代正用消费行为解构“面子经济”:在闲鱼搜索热词排行榜上,“盲盒福袋”“汉服出清”等标签的搜索量同比激增300%,折射出从“占有”到“共享”的价值观变迁。

四、万亿赛道的隐忧与进化:当“闲置经济”遭遇信任危机

繁荣背后仍有暗礁。记者调查发现,某二手平台上“全新未拆封”化妆品中,15%实为试用装翻新;宣称“海外代购”的奢侈品箱包,30%存在鉴定争议。不过平台治理正在提速:闲鱼近期推出的“验货宝”服务,通过AI图像比对和线下鉴定,将纠纷率压降至0.7%;区块链技术的引入,则让每件商品的流转记录形成不可篡改的“数字身份证”。

“真正的挑战在于建立可持续的循环生态。”国务院发展研究中心研究员表示,当90后、00后逐渐成为消费主力,闲置经济或将催生新的职业形态——在闲鱼“技能鱼塘”已有3.2万人提供“旧物改造”“收纳整理”服务,这个自发生长的市场,正在书写中国特色的循环经济叙事。

从储物间的杂乱到手机里的数字收益,李女士们的“断舍离”实践,恰似一面棱镜,折射出中国经济的深层变革:当14亿人每年产生价值超3万亿元的闲置物品,这些“沉睡资产”正通过互联网苏醒。或许不久的将来,每个家庭阳台上的收纳箱,都会变成微型“绿色银行”——毕竟在这个万物皆可循环的时代,真正的财富,从来不只是购买时的价格标签。