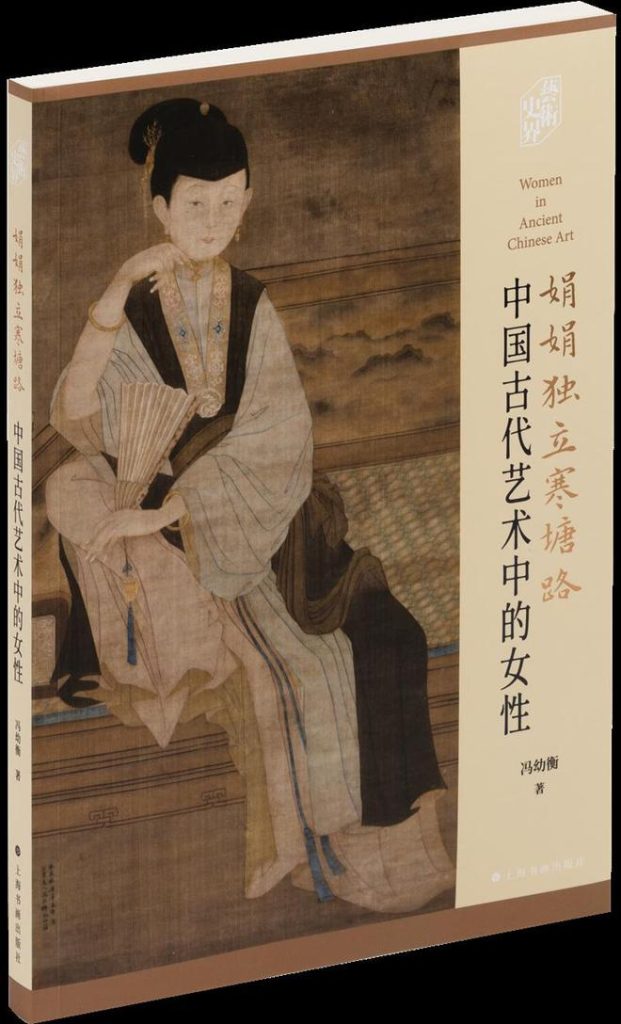

当我们的目光掠过一幅幅明清女性画像,画中女子或温婉娴静,或才情斐然,却总似隔着一层朦胧的纱。她们究竟是真实自我的呈现,还是男性凝视下的符号?学者冯幼衡在《娟娟独立寒塘路:中国古代艺术中的女性》一书中,以独特视角剖开历史的褶皱,带领我们重新审视这些画像,揭开了隐藏在丹青笔墨间的性别密码与时代印记。

在传统艺术鉴赏中,女性常以被凝视的姿态出现在画作里,成为男性视角下的审美对象。明清时期的女性画像同样难逃这一窠臼,然而自明中后期起,这一局面悄然生变。冯幼衡通过对董小宛、柳如是等明清女性画像及相关作品的研究发现,男性文人创作者开始转变观看方式,而女性也试图在画布上发出微弱却坚定的声音。

以秦淮八艳之一的董小宛为例,世人多将她与冒辟疆的爱情传为佳话,却鲜少关注她复杂的人生境遇。冯幼衡深入考证,还原了董小宛作为妓女、妾室、才女的多面人生。褪去名妓的华丽标签,董小宛在习字作画中寻找精神寄托。她笔下的梅花灵动自由,小楷透着高古素朴的趣味,这些艺术创作不仅是她的才情展现,更暗含着对淡秀人生的向往。

柳如是的画像则折射出更复杂的社会文化图景。在男性创作者的笔下,她被赋予儒生、美女才女、青楼女子三类形象。儒生形象是男性对其气节的赞誉,也暗含着创作者自身的民族气节表达;美女才女形象体现了对其才华的认可;即便传统视角下的青楼女子形象,观赏者也更关注她的才华与气节。但遗憾的是,无论哪种形象,都未能真正展现柳如是的真实面貌,这也道出了明清女性难以拥有写实肖像画的残酷现实。

值得关注的是,明清时期的男性创作者对女性的态度发生了显著转变。从唐寅、陈洪绶笔下超脱男性凝视的仕女图,到乾隆时期袁枚推广女性才华、组织雅集,女性在艺术创作中的地位逐渐提升。然而,即便在才女辈出的时代,女性仍难以摆脱传统束缚。她们的作品多追随男性风格,人物画像领域更是鲜少涉足。

不过,历史的缝隙中依然闪烁着女性自我表达的微光。袁枚女弟子席佩兰为同性所作的《屈婉仙像图》、薛素素疑似自画像的《吹箫仕女图》,虽未突破时代局限,却传递出女性留存自我形象的强烈愿望。而到了民国,潘玉良的写实自画像终于打破桎梏,让女性得以真正展现真实的自我。

从明清女性画像中,我们看到的不仅是艺术风格的演变,更是一部浓缩的性别文化史。冯幼衡的研究如同一把钥匙,打开了被忽视的历史角落,让我们得以窥见女性在性别困境中追求自我表达的艰难历程。这些画像里的女子,或被凝视,或尝试突围,她们的故事,是对时代的无声抗争,也是对自我价值的不懈追寻,在历史长河中留下了独特而灿烂的印记。