当挖掘机的轰鸣声逼近 “英之园” 的雕花铁门,陈英彪颤抖的手却死死攥着手机 —— 此刻令他冷汗涔涔的,不是即将被拆除的房产,也不是久未归家的儿子,而是那张被违建风波撕碎的 “脸面”。这位在潮汕风光大半辈子的乡贤,怎么也没想到,一座倾注心血的私宅,竟成了将他推上舆论风口浪尖的导火索,曾经备受尊崇的名声,在违建曝光的刹那轰然崩塌。

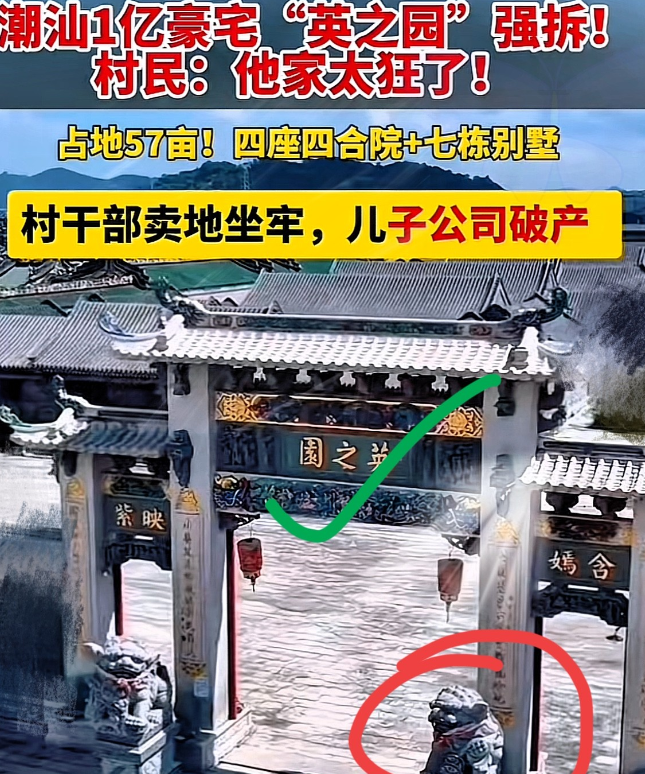

潮汕地区,向来注重宗族声誉与个人威望,陈英彪也曾是这片土地上响当当的人物。作为当地颇具影响力的乡贤,他在公益事业上的慷慨解囊、对宗族事务的热心操持,让他收获无数赞誉。然而,这份积攒多年的荣光,却因 “英之园” 的违建问题,在一夕之间被击碎。这座占地广阔、装饰精美的私宅,从规划之初就游走在法律边缘,未取得合法建设手续便破土动工,违规扩建的高墙大院,如同扎在城市规划版图上的一根刺,终于在某次专项整治行动中被曝光。

违建事件发酵后,陈英彪迅速从受人敬重的乡贤,沦为舆论谴责的对象。社交媒体上,关于 “英之园” 违建的照片、视频被大量转发,网友们纷纷质疑:“平日里做公益的人,怎么能带头违法?”“乡贤的表率作用何在?” 面对如潮水般涌来的指责,陈英彪选择了回避。他通过律师传话,明确表示不愿接受任何采访,还叮嘱律师对事件细节严格保密。这种遮遮掩掩的态度,不仅未能平息舆论,反而让公众对违建背后是否存在其他问题产生更多猜测。

事实上,“英之园” 的违建并非个例。在部分地区,一些人抱着侥幸心理,认为凭借个人影响力或关系网,便能绕过法律监管。但法律的红线不容触碰,随着城市规划与土地管理法规的日益完善,任何违建行为都终将无处遁形。从过往案例来看,某地曾有知名企业家因违建豪宅,不仅耗费巨资建设的房产被依法拆除,个人信誉也严重受损,商业合作纷纷告吹;还有某村干部因违规占地建房,被依法追究责任,多年积累的群众信任毁于一旦。陈英彪的遭遇,再次为所有人敲响警钟:无论身份地位如何,都不能凌驾于法律之上。

对于陈英彪而言,违建拆除或许只是经济上的损失,但名声扫地带来的影响却更为深远。在潮汕文化中,个人声誉与家族荣誉紧密相连,一旦失信于乡邻,想要重建信任绝非易事。而更深层次来看,这起事件也折射出部分人法治观念的淡薄。在追求 “面子工程”、彰显个人成就时,却忽视了法律的底线。

“早知今日,何必当初?” 一句叹息,道尽违建者的悔恨。但法律没有 “如果”,唯有敬畏规则、遵法守法,才能避免陷入这样的困局。陈英彪的经历,不仅是他个人的教训,更是给社会大众的警示:莫让一时的侥幸,毁掉一世的清誉;莫用违法的 “砖瓦”,堆砌终将崩塌的 “体面”。