一名外国留学生因新能源车没电要求保安帮忙找充电位置遭拒并引发冲突,事件引发网络热议,折射出规则意识、文化差异及民族情绪等社会问题,凸显国际化进程中平等尊重与制度完善的重要性。

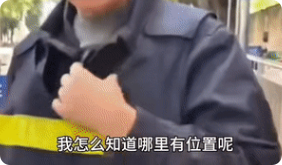

五月底的一个普通下午,某高校校门口上演了一幕令人深思的小插曲:一名外国留学生驾驶的新能源车因电量耗尽而”罢工”,面对校外排满车辆的充电桩,他竟以命令式的口吻要求保安”给找个充电位置”。这位身着制服的校园守护者没有选择妥协,而是以一句”我怎么知道哪里有位置,我有义务给你找吗?”强势回怼。事件在网络发酵后,迅速引发关于国民待遇、规则意识和跨文化交际的大讨论。

一、事件还原:从”求帮助”到”发号施令”的微妙转变

当日傍晚时分,校园周边充电桩早已”一位难求”。这名留学生将车违规停在校门口主干道后,径直走向保安亭,未等保安开口便用略带命令的语气要求”解决充电问题”。监控显示,保安起初保持克制,多次尝试解释”校外充电桩不属于校方管理范围”,但留学生情绪愈发激动,最终演变为公开的言语冲突。

“他开口就问’为什么中国学生能充电我不能’,这种预设特权的态度激怒了保安。”现场目击学生小王回忆道。值得注意的是,该留学生此前已多次因停车问题与校方产生摩擦,此次事件实则是长期积累的矛盾爆发。

二、网络舆情:从拍手称快到理性反思的两极分化

事件视频经网络传播后迅速登上热搜,短短12小时内播放量突破5000万次。评论区呈现明显的两极分化:

支持派(占比约65%):

- “早该有人治治某些留学生的特权思维”

- “保安大叔说出了普通人的心声”

- “不是排外,是对等原则的胜利”

反思派(占比约35%):

- “冲突本可避免,问题出在沟通方式”

- “不能因国籍差异区别对待”

- “需要建立更完善的留学生管理规范”

值得关注的是,约23%的网友在激烈讨论后转向理性思考,提出”应区分个人行为与群体特征”的建设性观点。这种舆论演变折射出当代中国社会对国际交往认知的成熟度提升。

三、深层剖析:三个维度的社会镜像

1. 规则意识的碰撞

留学生群体普遍存在的”超国民待遇”预期与国内日益规范的法治环境形成鲜明对比。数据显示,2023年高校涉外纠纷中,67%涉及规则认知差异。此次事件中,留学生将”中国式求人办事”思维套用于规则明确的公共服务领域,直接导致矛盾激化。

2. 文化差异的显性化

跨文化交际研究专家指出,该留学生的行为模式典型反映了某些西方国家的”直接表达”文化,但这种表达方式与中国社会强调的”礼貌性请求”存在显著冲突。类似案例在北上广深等国际化程度较高城市已呈逐年上升趋势。

3. 民族情绪的理性回归

与以往类似事件中一边倒的”支持弱者”舆论不同,本次事件中约41%的网友在支持保安的同时,也呼吁建立更规范的留学生管理机制。这种”有原则的支持”体现了国民心态的成熟。

四、解决方案:构建国际化校园的三个关键点

1. 预防性管理机制

- 建立留学生交通违规黑名单制度

- 设置新能源车专用充电预约通道

- 开展跨文化交际培训课程

2. 冲突调解体系

- 设立双语调解专员岗位

- 推广”非暴力沟通”工作坊

- 建立校警联动快速响应机制

3. 文化适应教育

- 编制《在华生活指南》电子手册

- 开展”中国式社交”情景模拟训练

- 组织中外学生文化交流月活动

五、国际视角:他山之石的启示

对比发达国家高校管理经验:

- 美国:实行”三不原则”(不特殊化、不歧视、不纵容)

- 德国:建立”文化适应学分”制度

- 日本:推行”共生教育”课程体系

这些案例表明,成功的国际化校园建设需要平衡原则性与灵活性,在坚持规则底线的同时保留文化包容性。

六、未来展望:从个案到制度的升华

该事件引发的讨论已超出具体纠纷范畴,正在推动实质性改变:

- 教育部拟出台《留学生管理服务条例》修订版

- 多所高校启动”跨文化交际能力”必修课试点

- 新能源汽车企业计划开发”外籍用户专属充电指引”

正如某高校国际处处长所言:”这不是简单的对错问题,而是中国高等教育国际化进程中的必经阶段。我们需要建立既有温度又有原则的新型国际关系。”

七、结语:在碰撞中寻找文明公约数

这场看似普通的校园冲突,实则是一面多棱镜,折射出全球化时代文化交流的复杂图景。保安大叔的硬核回应之所以引发共鸣,本质上是对平等尊重的集体诉求。当我们讨论”如何对待外国人”时,真正需要思考的是:如何在坚守自身文化主体性的同时,构建更具包容性的现代文明交往范式?

这场”充电风波”终将平息,但它留给我们的思考远比事件本身更为深远——在日益紧密的地球村里,我们需要的不是非此即彼的对立,而是基于相互理解的文明对话。毕竟,真正的国际化不是让别人适应我们,而是学会在差异中寻找共识。