湘潭大学投毒案被告周某某不服一审死刑判决提起上诉,试图将罪名改为较轻罪名,律师分析改判可能性低,被害人家属坚决反对,案件暴露校园管理漏洞并引发对法治与道德教育的深思。

湘潭大学宿舍投毒案近日再度引发社会关注。被告人周某某正式提起上诉,试图将一审判决的”故意杀人罪”改为”故意伤害罪”或”过失致人死亡罪”。这起震惊全国的校园投毒案背后,隐藏着复杂的法律争议和深刻的道德拷问。被害人张某某的姐姐明确表示”不接受道歉,将抗争到底”,一场关于正义与宽恕的较量正在上演。

一、案件回顾:从日常矛盾到致命投毒

2023年6月,周某某调入张某某等人寝室后,因生活习惯、性格差异等问题多次发生激烈冲突。2024年3月,三名室友联名申请调换周某某,遭其拒绝。这一看似普通的宿舍矛盾,最终演变成一场致命悲剧。

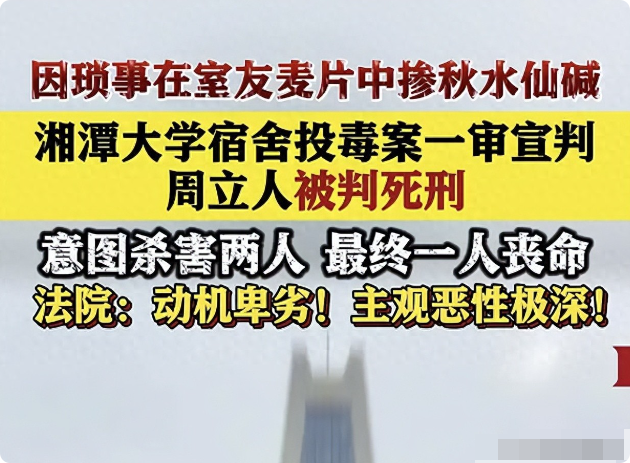

2024年4月3日,周某某向室友共食的麦片内投放秋水仙碱粉末。4月7日,张某某食用后出现急性中毒症状,经抢救无效于4月13日死亡。法医鉴定显示,张某某系秋水仙碱中毒致多器官衰竭死亡。这起精心策划的投毒案,手段之残忍、性质之恶劣,令人发指。

一审法院认定周某某犯罪动机卑劣,主观恶性极深,以故意杀人罪判处死刑。周某某当庭认罪认罚,但坚称投毒是为”测试药性”制作痛风药物,否认故意杀人。这种辩解在铁证如山的证据面前显得苍白无力。

二、改判争议核心:故意杀人vs故意伤害

周某某上诉的核心诉求是将罪名从”故意杀人罪”改为”故意伤害罪”或”过失致人死亡罪”。这两者的关键区别在于犯罪主观方面:故意杀人要求行为人具有非法剥夺他人生命的直接或间接故意;而故意伤害则仅要求行为人具有伤害他人身体健康的故意。

本案的关键法律焦点在于:

- 周某某作为生物工程专业毕业生,明知秋水仙碱的致死剂量(治疗痛风的安全剂量为24小时内不超过6mg,而其投放量达100mg);

- 投毒后刻意隐瞒事实,延误救治,且试图销毁物证;

- 这些行为符合”放任死亡结果发生”的间接故意特征。

一审法院认定其犯罪动机卑劣,主观恶性极深,不符合故意伤害罪构成要件。律师团队指出,虽然周某某家属试图以”性格孤僻、社交经验不足”争取从轻量刑,但社交能力并非法定量刑情节。若要改判,需证明其行为与社交缺陷存在直接因果关系,且排除预谋犯罪可能性,这在司法实践中难度极大。

三、家属态度:绝不原谅,抗争到底

被害人张某某的姐姐表示,周某某”从未真心认错”,家属将全程参与诉讼,坚决反对改判。这种态度代表了受害者家属最朴素的正义诉求。在法律程序之外,这起案件引发的道德审判更为严厉。

从法律角度看,我国《刑法》明确规定,故意杀人的,处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑。周某某的行为完全符合故意杀人罪的构成要件,一审判决量刑适当。从道德层面看,周某某不仅剥夺了他人的生命权,更践踏了基本的人伦底线,其犯罪行为的社会危害性极大。

四、案件暴露的校园管理问题

本案中,三名室友联名调寝申请未被及时处理,引发社会对高校宿舍管理漏洞的关注。专家呼吁建立更有效的宿舍矛盾调解机制和心理健康干预体系。

数据显示,近年来高校宿舍矛盾引发的恶性事件呈上升趋势。这暴露出部分高校在学生管理方面存在严重不足:一是矛盾排查机制不健全,未能及时发现并化解学生间的矛盾;二是心理干预体系不完善,对学生的心理问题缺乏有效疏导;三是应急处理机制缺失,面对突发情况反应迟缓。

五、律师解析:改判可能性分析

吉坤律所刑事辩护团队指出,本案证据链完整,被告明知物质毒性仍大剂量投放,符合故意杀人罪构成要件。虽然周某某家属试图以”性格孤僻、社交经验不足”争取从轻量刑,但社交能力并非法定量刑情节。若要改判,需证明其行为与社交缺陷存在直接因果关系,且排除预谋犯罪可能性,这在司法实践中难度极大。

从司法实践角度看,类似案件改判的可能性微乎其微。我国《刑事诉讼法》明确规定,上诉不加刑原则仅适用于被告人一方上诉的案件,但并不意味着必然改判。法院将严格依据事实和法律作出公正判决。

六、案件启示:法治与德治并重

湘潭大学投毒案给我们带来深刻启示:一方面,要进一步完善校园管理制度,建立矛盾排查、心理干预和应急处理机制;另一方面,要加强法治教育,培养学生的法律意识和道德素养。

从更宏观的层面看,这起案件折射出当代社会的一些深层次问题:一是部分年轻人心理素质脆弱,抗压能力差;二是社会竞争压力导致人际关系紧张;三是法治观念淡薄,部分人缺乏对生命的敬畏。

结语:湘潭大学投毒案改判争议的背后,是法律与道德的激烈碰撞。无论最终判决结果如何,这起案件都将成为中国法治进程中的一个标志性事件。它提醒我们,在建设法治社会的过程中,既要严格依法办案,也要注重道德教化;既要完善制度设计,也要提升公民素养。唯有如此,才能避免类似悲剧重演,构建和谐美好的社会环境。