河南长垣孙女士购房后装修时在自家院落挖出20年前男性骸骨,维权378天面临开发商推诿、赔偿难落实及市场凶宅溢价等困境,暴露出土方工程监管缺失、法律对隐性损害保护不足等行业问题,其持续维权推动住建部试点土地追溯系统,或为避免类似事件提供制度参考。

2025年6月30日,河南长垣市长城德邻城三期小区内,孙女士第27次踏入长垣市住建局会议室。窗外蝉鸣刺耳,桌上摆着厚厚的27份投诉材料,记录着她这场持续14个月的维权马拉松。从最初发现人体大腿骨时的惊恐报警,到如今面对开发商”5万元人道关怀金”的敷衍补偿,孙女士的购房梦已演变成一场关乎生命尊严与法律正义的艰难博弈。

一、地下惊魂:从装修到”考古”的荒诞转折

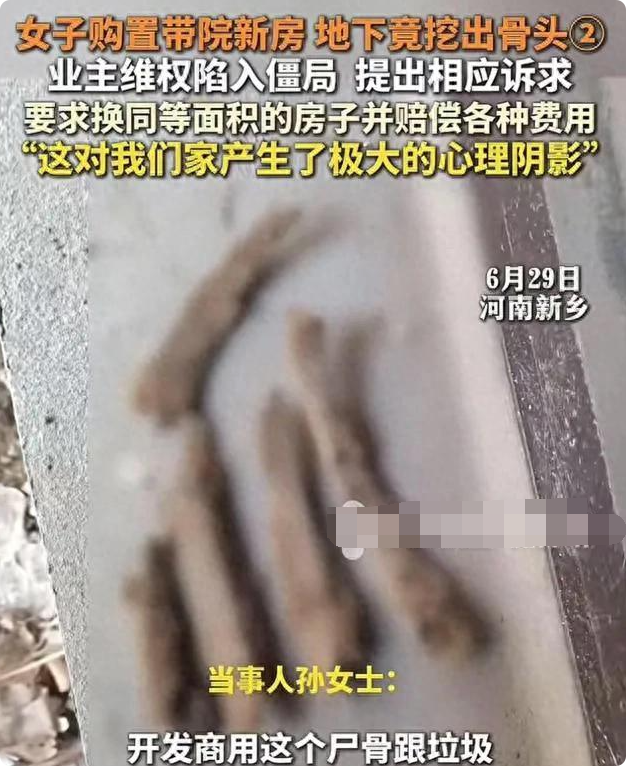

2024年12月12日,当孙女士雇佣的工人平整院子时,一根疑似人体大腿骨的出现,彻底改变了这个家庭的命运。警方勘验报告显示,在不足2平方米的院落范围内,陆续出土的肋骨、尾骨拼凑出一具完整的成年男性骸骨,碳14检测确认死亡时间距今约20年。更令人震惊的是,开发商提供的施工图纸显示,该区域土方工程竟未进行任何考古勘探记录。

“我们就像在进行一场地下考古。”孙女士苦笑着回忆,”每天都有新发现,先是大腿骨,然后是肋骨、尾骨,最后甚至挖出了疑似陪葬品。”这场”地下考古”让孙女士的维权之路充满荒诞——开发商反复强调”房屋已交付”的免责条款,却对院落土地使用权的法律界定闪烁其词;物业坚称回填土来自外部采购,开发商则暗示骸骨系”历史遗留问题”。

二、维权困局:从3万到50万的赔偿拉锯战

法律专家指出,这场纠纷撕开了商品房交易的三大暗疮:其一,开发商对”赠送面积”的模糊处理,将本应纳入产权范围的院落土地切割成监管盲区;其二,建筑行业普遍存在的”土方外包”潜规则,某建筑商私下透露:”为节省成本,部分开发商从拆迁地块、荒地甚至河道取土,含建筑垃圾的土方每立方可省15元”;其三,现行《商品房买卖合同纠纷司法解释》将退房权严格限定在”主体结构质量不合格”范畴,对心理创伤等隐性损害缺乏保护。

在长达半年的拉锯战中,孙女士的诉求已从单纯退房升级为”全链条赔偿”:要求开发商承担已装修损失28万元(含进口地暖、智能家居系统)、误工费12万元(其辞去工作专职维权)、精神损失费50万元(经司法鉴定机构评估),以及3年维权产生的交通住宿费6.8万元。这些数字背后,是她在法院门口吃泡面、在住建局走廊打地铺的真实写照。

“他们最初只愿补偿3万元,相当于房屋总价0.3%的’封口费’。”孙女士激动地说,”这简直是对我们尊严的践踏!”

三、市场悖论:凶宅溢价与制度缺失

最新进展显示,案件已由辖区派出所移交刑警大队,但调查方向聚焦于”骸骨掩埋合法性”,而非开发商责任认定。更讽刺的是,小区二手房挂牌价在事件曝光后不降反升,带院房源单价逆势上涨5%,购房者直言”骸骨房反而更显稀缺”。

“这反映出我国房地产评估体系的严重缺陷。”房地产评论员李教授指出,”现行评估标准只考虑物理属性,完全忽视心理价值。一个发生过命案的房屋,其市场价值应该打折,而不是溢价。”

住建部试点”土地全生命周期追溯系统”,要求开发商上传土方采购全流程数据,或成行业新规。但这一政策能否真正落地,仍存疑问。

四、维权启示:从个案到制度的思考

截至2025年6月30日,案件呈现三大转折:开发商仍坚持”房屋主体无质量问题”,拒绝承担院落土地相关责任,但迫于舆论压力首次同意补偿5万元”人道关怀金”;刑侦大队介入调查填土来源,初步锁定3家可疑土方供应商,但取证难度极大;小区房价逆势上涨,带院房源成交周期缩短至15天,”凶宅”溢价现象引发学界对”心理价值评估”的讨论。

“这场维权马拉松考验着个体的法律素养,更拷问着整个房地产市场的诚信底线。”法律专家王律师表示,”在’房住不炒’的政策背景下,如何建立’地下空间追溯机制’,如何完善’特殊地块强制勘探’制度,或许比个案解决更能避免更多’孙女士’的出现。”

孙女士的故事,不仅是个人的悲剧,更是一面照妖镜,映照出我国房地产行业健康发展中的制度性缺陷。当我们在购房合同上签字时,签下的不该是”未知风险”的赌注,而是”安心居住”的承诺。这场持续三年的维权之战,或许终将推动行业变革,让更多购房者免于”地下惊魂”的恐惧。