刘晓庆”被死亡”这一荒诞网络事件为切入点,深刻剖析了名人遭遇网络暴力、外貌苛责等困境,揭示了流量时代下网络谣言产业链的危害及审美观冲突问题,呼吁通过法律追责与道德自律重建网络文明,倡导公众理性看待名人隐私与选择,共同营造健康清朗的网络环境。

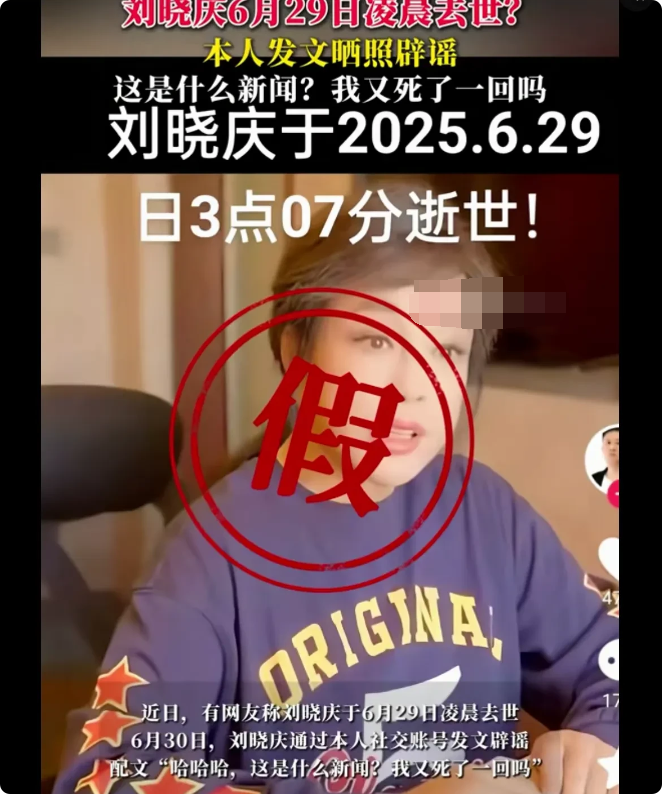

“刘晓庆死了!”当这则耸人听闻的消息突然霸占手机屏幕时,相信不少网友都和我一样,心脏猛地收缩了一下。然而,待仔细阅读内容后才发现,这不过是又一起针对名人的恶搞事件。从”被死亡”到”被整容”,刘晓庆似乎成了网络时代名人困境的典型代表。这不禁让人思考:在这个信息爆炸的时代,我们为何对名人的私生活如此热衷?那些躲在键盘后的”喷子”们,究竟怀着怎样的心态?

一、从”被死亡”到”被整容”:刘晓庆的网络生存困境

打开社交平台,关于刘晓庆的”重磅消息”总是层出不穷。一会儿是”刘晓庆病逝”的假新闻,一会儿又是”刘晓庆整容失败”的嘲讽帖。这些消息真假难辨,却总能引发热议。特别是这次”被死亡”事件,更是荒诞至极——造谣者不仅编造死亡消息,还配以夸张的标题和图片,生怕别人注意不到。

这种网络暴力并非偶然。据统计,仅2023年,刘晓庆就遭遇了超过200次的网络谣言攻击。从年龄造假到婚姻状况,从事业成就到个人生活,几乎没有一个方面能逃过网友的”审视”。更可怕的是,这些谣言往往能获得惊人的传播量,给当事人造成难以估量的精神压力。

二、名人效应:流量时代的”双刃剑”

刘晓庆作为中国演艺界的标志性人物,其影响力不言而喻。但也正因为如此,她成了网络流量的”香饽饽”。造谣者深谙此道——用刘晓庆的名字做标题,点击率必然飙升;用她的形象做文章,讨论度肯定不低。在这种”流量至上”的思维驱使下,名人的隐私权、名誉权被肆意践踏。

更值得警惕的是,这种网络暴力已经形成了一条灰色产业链。从造谣到传播,从引流到变现,每个环节都有专人操作。有媒体调查发现,某些营销号专门靠制造名人谣言获取流量,一条假新闻的收益可达数万元。在这种利益驱动下,网络环境怎能不乌烟瘴气?

三、审美观冲突:当”自然美”遭遇”科技脸”

除了恶意造谣,刘晓庆还经常因为外貌问题遭受非议。从”拉皮过度”到”整容脸僵”,各种评价不绝于耳。这些评论背后,折射出的是当代社会对女性外貌的苛刻要求——既要年轻漂亮,又不能看出人工痕迹;既要保养得当,又不能显得太刻意。

但问题是,谁规定了女明星必须保持”自然美”?刘晓庆作为公众人物,有权选择自己的生活方式,包括是否进行医美。那些指责她”整容过度”的人,是否想过自己可能正活在滤镜时代?社交媒体上那些”零瑕疵”的自拍,哪个不是经过精心修饰的?用双重标准对待名人,本身就是一种不公平。

四、网络暴力:一场没有赢家的游戏

在这场针对刘晓庆的网络暴力中,没有人是赢家。对刘晓庆本人而言,这些谣言和恶评无疑会造成巨大的精神压力;对造谣者来说,虽然可能获得短期流量,但长远来看必然损害自身信誉;对普通网友而言,在不知不觉中成为了网络暴力的帮凶。

更严重的是,这种网络暴力正在形成一种恶性循环。当造谣变得容易,当恶评不被追责,就会有越来越多的人加入这场”狂欢”。最终的结果,就是网络环境越来越差,每个人都可能成为下一个受害者。

五、法律与道德:遏制网络暴力的双重防线

面对愈演愈烈的网络暴力,我们需要法律和道德的双重约束。从法律层面看,我国已经出台了《网络信息内容生态治理规定》等法规,对网络谣言、人身攻击等行为作出了明确规定。但关键在于执行——如何让造谣者付出应有的代价,如何让受害者得到有效的救济。

从道德层面看,我们需要重建网络文明。每个网民都应该明白:键盘不是武器,屏幕不是盾牌。在发表言论前,先想想如果自己是当事人会作何感想。正如一位网友所说:”我们批评一个人的时候,应该基于事实,而不是基于想象;应该出于善意,而不是出于恶意。”

六、结语:给名人一个呼吸的空间

刘晓庆”被死亡”事件,表面上看是一则假新闻,背后折射的却是深刻的社会问题。在这个信息爆炸的时代,我们或许应该学会对名人保持基本的尊重——不造谣、不信谣、不传谣;在评价他人时,多一份理性,少一份苛责;在享受网络便利的同时,不忘记自己的道德责任。

毕竟,每个人都有不完美的时刻,每个名人也都是普通人。与其躲在键盘后肆意攻击,不如多一些善意的理解;与其消费名人的痛苦,不如传递正能量。毕竟,网络暴力伤害的不仅是名人,更是我们共同的网络家园。

当刘晓庆们不再需要担心”被死亡”的谣言,当每个网民都能理性发言,我们的网络环境才能真正变得清朗、健康。这不仅是名人的期待,更是每个网民的责任。