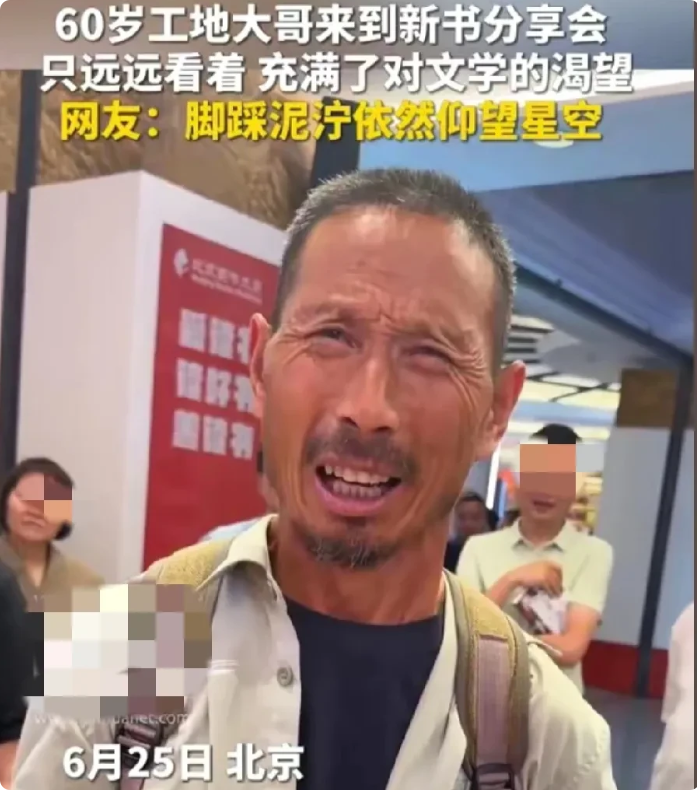

北京新书分享会上,农民工张大叔虽衣着破旧却因热爱文学得到陈行甲暖心接待,他朴素真诚的求知之心与跨越阶层的温暖互动,彰显了文学抚慰人心、消弭隔阂的力量,映照出普通人仰望星空的精神追求。

北京的一场新书分享会上,空气里飘着咖啡香和签售会的热闹。人群中,一位穿着破旧工装、满面皱纹的老人局促地站着,像误入盛宴的异乡人。他是来自河南濮阳的农民工张大叔,初中毕业,在工地搬钢筋、打混凝土,手掌粗糙得像老树皮。这一天,他没去干活,揣着攒了许久的钱,穿过城市的高楼与喧嚣,只为看看那个写书的人——陈行甲。

一、泥泞中的文学梦

工作人员发现他时,张大叔正站在签售队伍的末尾,穿着沾着水泥灰的外套,双手紧紧攥着一本陈行甲的书,指节因用力而发白。”俺听说今天陈老师在这儿,就想来看看。”他的河南口音很重,说话时眼睛低垂,像是在说一件不敢声张的心事。工作人员愣了一下,赶紧把他请到前排。旁边排队的大老板们默契地让开位置,有人小声说:”人家是真喜欢书。”

张大叔的老家有十来亩地,农闲时他就来北京打工。工地上的日子单调而辛苦,但每天收工后,他总要去工地附近的小书店坐一会儿。”俺不识几个字,就爱看那些讲庄稼人故事的书。”他说这话时,粗糙的手指轻轻抚过书脊,像是在抚摸一件珍贵的宝贝。那天,他原本只是想看看陈行甲,没想到会被邀请到前排,更没想到陈行甲会亲自为他签名。

二、道歉与馈赠:一场温暖的相遇

陈行甲见到张大叔时,连忙起身道歉:”是我的疏忽,刚才看到您一直站着,没好意思打扰。”他的声音里带着真诚的歉意,随后将张大叔的名字和自己的电话号码写在书上,郑重地递给他。这一刻,张大叔的手微微发抖,轻声说:”俺…俺就是个干活的,不值得您这样。”他的声音里没有自卑,只有一种朴素的惶恐,仿佛自己沾了泥的鞋子踩脏了别人的地板。

陈行甲却笑着摇头:”您这样的读者,才是我最该珍惜的人。”他说这话时,眼神里有一种清澈的东西,像是对文学最本真的敬畏。张大叔捧着书,站在人群中央,周围的喧嚣仿佛都与他无关。他的眼神有些恍惚,像是第一次如此近距离地触摸到一个遥远的梦想。

三、仰望星空的人

签售会结束后,张大叔坐在书店角落的台阶上,小心地翻着那本书。阳光透过玻璃窗洒在他的身上,照见他工装上的水泥渍和书页上的签名。有人问他:”您为什么这么喜欢陈行甲的书?”他想了想,说:”俺不懂啥大道理,就觉得他写的人,像俺们工地上的兄弟,像俺老家种地的乡亲。”他的回答很简单,却让人心头一颤——在这个追逐流量的时代,一个农民工对文学的朴素理解,反而最接近文学的本质。

张大叔的故事很快在网络上传开。网友们说:”他的脚下满是泥泞,却依旧仰望星空。”这句话道破了一个残酷的现实:在阶层固化的今天,一个农民工想要触摸文学,需要跨越多少看不见的鸿沟?工地上的汗水、书店里的自卑、签售会上的拘谨,都是他必须承受的重量。但更珍贵的是,即便如此,他依然保持着对文学的热爱,依然相信文字的力量可以穿越生活的泥泞。

四、文学的温度:跨越阶层的共鸣

陈行甲后来在社交媒体上写道:”张大叔让我想起自己的父亲,那个同样在土地上劳作了一辈子的农民。”他说自己写作的初衷,就是想为像张大叔这样的人发声。这种跨越阶层的共鸣,恰恰是文学最珍贵的价值。在签售会上,当张大叔小心翼翼地问”俺可以和您合个影吗”时,陈行甲蹲下身,让自己和张大叔站在同一高度。这个动作看似简单,却是对一个劳动者最真诚的尊重。

张大叔的故事之所以打动人心,是因为它让我们看到了一个被忽视的群体——那些在工地、在农田、在流水线上默默劳作的人们,他们同样有精神世界的追求,有对美好生活的向往。他们的文学梦或许不够”高雅”,他们的表达方式或许不够”专业”,但他们对真善美的感知,往往比我们这些”文化人”更纯粹。

结语:泥泞与星空之间

签售会结束后的那个下午,张大叔回到了工地。他小心翼翼地把书揣在怀里,工友们起哄要他”显摆显摆”,他却只是憨厚地笑笑。晚上收工后,他照例去了那家小书店,坐在角落里,就着昏黄的灯光,一字一句地读着那本签名书。书页间夹着一张便签,上面是陈行甲的字迹:”文学属于每一个仰望星空的人。”

在这个追逐功利的时代,张大叔的故事像一束微光,照亮了文学最本真的意义——它不仅是精英的玩具,更是普通人对抗生活泥泞的武器。当我们在朋友圈晒书单、在咖啡馆谈论文学时,不要忘记那些在泥泞中依然仰望星空的人。他们的存在,提醒着我们:真正的文学,从来都不在高处,而在每一个认真生活的人心里。