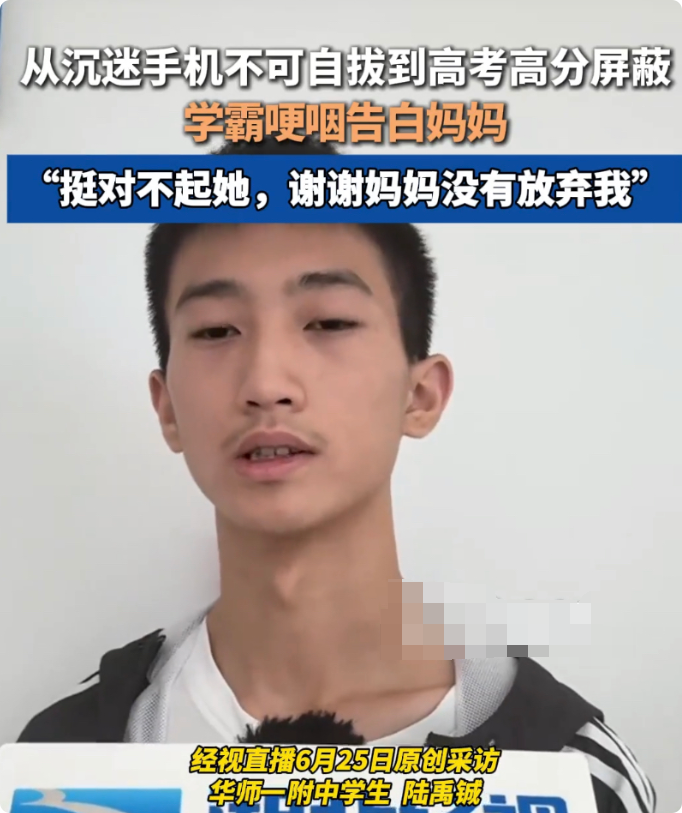

湖北武汉华师一附中男生高考成绩被高分屏蔽,他哽咽告白母亲,坦言曾沉迷手机,是母亲不离不弃的督促鼓励让他逆袭,此事引发热议,揭示家庭教育中”不厌其烦”的坚持与陪伴对拯救”网瘾少年”、助力青春蜕变的重要意义。

“妈妈,我的分数怎么显示不出来?”湖北武汉华师一附中的男生小王紧张地盯着电脑屏幕,手指微微发抖。高考成绩查询页面上,预期中的数字没有出现,只有一行小字提示”高分屏蔽”。这个本该惊喜的时刻,却让这个18岁的少年突然红了眼眶。

当得知自己因成绩优异被系统自动屏蔽分数时,小王没有欢呼雀跃,而是对着镜头哽咽道:”我要感谢我妈妈,是她把我从手机里拽了出来。”这句朴实的告白,在社交媒体上引发热议。人们看到的不仅是一个高考状元的诞生,更是一个关于家庭教育、青春救赎的动人故事。

一、从”网瘾少年”到高考状元:一场静悄悄的蜕变

在小王的记忆里,自己的青春期充满了叛逆与迷茫。”那时候整天抱着手机打游戏,作业都是应付了事。”他坦言,那段时间自己和家人的关系降到了冰点,甚至一度认为”读书无用”。转折发生在高二那年,母亲的一次”特殊家访”彻底改变了他。

“那天晚上,我发现妈妈坐在我的书桌旁,不是来唠叨,而是拿出了一本笔记本。”小王回忆道,”上面密密麻麻记录着我每次考试的进步和退步,还有她对我的鼓励。”原来,母亲为了帮助他戒掉手机瘾,不仅没收了他的手机,还每天陪他学习到深夜。更让小王震撼的是,母亲开始自学高中课程,只为能在他遇到难题时及时辅导。

这种”不抛弃不放弃”的坚持,让小王逐渐找回了学习的动力。从每天减少半小时游戏时间开始,到主动制定学习计划,再到最后完全戒掉手机——这个蜕变过程整整持续了一年多。”现在想想,妈妈当时一定很绝望吧,但她从来没有表现出来。”小王的声音有些哽咽。

二、高分屏蔽背后的教育智慧:有一种爱叫”不厌其烦”

在小王的故事里,最令人动容的不是他最终的高考成绩,而是母亲那份”不厌其烦”的坚持。心理学专家李玫瑾教授指出:”青少年时期的叛逆,往往源于对关注的渴望。当孩子沉迷手机时,他们真正需要的不是指责,而是被看见、被理解。”

小王的母亲深谙此道。她没有选择简单粗暴的”断网”,而是通过”陪伴式学习”重建亲子连接;她没有一味说教,而是用实际行动证明”学习可以很有趣”。这种教育方式暗合了现代教育心理学中的”脚手架理论”——父母应该像搭建脚手架一样,在孩子能力范围内提供适度支持,然后逐步撤出。

更难得的是,这位母亲懂得”等待的艺术”。当小王反复犯错时,她选择包容;当进步微小时,她选择鼓励;当孩子自我怀疑时,她选择相信。这种”延迟满足”的教育智慧,最终在高考成绩单上得到了最好的印证。

三、当代家庭教育启示录:如何拯救”手机里的孩子”

小王的故事并非个例。中国青少年研究中心调查显示,超过60%的中小学生存在不同程度的手机依赖问题。面对这个普遍性难题,我们可以从小王的案例中汲取哪些经验?

- 建立”情感账户”:就像银行账户一样,亲子关系也需要”存款”。每天一个拥抱、每周一次深度交流,这些看似微小的互动,都是在为亲子关系积累信任资本。

- 寻找替代活动:强制没收手机往往适得其反。不如和孩子一起开发新的兴趣爱好——运动、音乐、绘画…当现实世界足够精彩,虚拟世界的吸引力自然会下降。

- 做”脚手架父母”:在孩子遇到困难时提供适度帮助,但不过度干预。就像教孩子骑自行车,开始时扶着后座,等平衡感建立后再放手。

- 接纳不完美:改变需要时间,反复也很正常。重要的是保持耐心,相信”每一朵花都有自己的花期”。

四、被接住的青春:那些藏在分数背后的故事

“高分屏蔽”的表象下,掩藏着一个被爱接住的青春。小王的故事之所以引发共鸣,正是因为它触及了当代家庭教育的核心命题:在物质丰富的今天,我们该如何给予孩子真正的精神滋养?

答案或许就藏在小王母亲的那本笔记本里——那里记录的不只是分数,更是一个母亲对孩子永不放弃的期待;体现在她每晚陪读的身影中——那不仅是为了辅导功课,更是在传递”学习是终身的事”的生活态度;蕴含在她面对孩子反复时的那份从容里——这才是给孩子最宝贵的礼物:无论你怎样,我都在这里。

结语:

当高考成绩单上的数字被系统屏蔽,真正闪耀的其实是那些看不见的成长轨迹。小王的故事告诉我们:每个”网瘾少年”的背后,都可能藏着一个等待被唤醒的灵魂;每个叛逆青春的背后,都渴望着一份不离不弃的陪伴。在这个数字化时代,或许我们最该警惕的不是孩子沉迷手机,而是自己在孩子需要时选择了缺席。因为最终决定孩子未来的,不是手机里的世界,而是现实中被爱接住的温暖记忆。这或许就是”高分屏蔽”带给我们最深刻的启示:最好的教育,就是让孩子永远相信——无论走得多远,回头总能看见父母等待的身影。