人类工程建设需敬畏自然,在地质规律面前保持谦卑,通过技术创新与风险管理实现安全与发展的平衡。

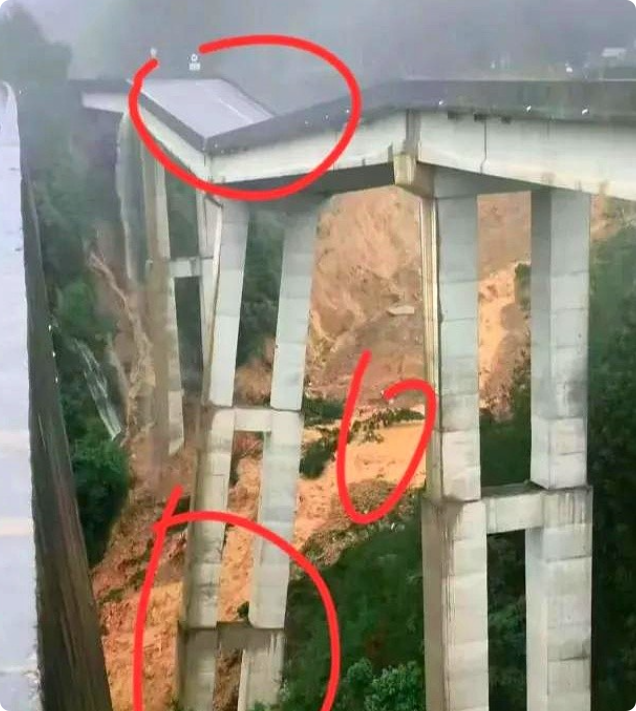

当厦蓉高速猴子河特大桥发生垮塌事故时,舆论场迅速分裂为两派:一方断言这是典型的”豆腐渣工程”,另一方则呼吁等待专业调查结果。在这场舆论风暴中,我们是否忽略了最根本的问题——人类工程与地质力量之间的永恒博弈?从现场照片分析,桥墩与箱梁结构本身并未断裂,这暗示着垮塌可能源于更深层的地质运动。当我们放下简单的道德审判,会发现这座桥梁的悲剧或许正是大自然向我们展示其不可预测力量的一次严厉警示。

现代桥梁工程的地基处理远比普通建筑复杂得多。以猴子河特大桥为例,其地基系统需要与山体岩石形成紧密嵌合,这种”地质锚固”技术要求工程师对岩层分布、应力状态有精确掌握。笔者曾亲眼目睹家门口小区地下室施工——五米深的基坑需分层铺设碎石与钢筋,任何偷工减料都会被监理严格查处。相比之下,山区桥梁的地基工程更为艰巨:遇到山体结构松散时,仅地基施工就可能耗费大半年时间。地质学家告诉我们,地表之下是一个动态系统,雨水渗透、地应力变化等因素都会改变岩土性质。2015年广东深圳光明新区滑坡事故调查显示,即使经过专业评估的填土区也可能因持续降雨导致失稳。这提醒我们,任何地基设计都存在认知局限,工程师只能在现有科技水平下做出概率性判断。

人类基础设施建设史就是一部与地质灾害抗争的历史。都江堰水利工程历经两千余年仍发挥作用,关键在于李冰父子充分尊重了岷江的水文规律;相反,19世纪法国米迪运河的失败则源于对当地石灰岩地质的误判。当代工程技术虽然进步显著,但2017年四川九寨沟地震中多座桥梁的损毁仍证明,地质运动的力量远超人类控制范围。桥梁工程师王梦恕院士曾指出:”我们设计的桥梁能抵御百年一遇的洪水,但谁又能准确预测地质灾害的发生频率?”这种认知谦卑不是推卸责任,而是对自然规律的基本尊重。在猴子河特大桥事故中,若最终证实是滑坡或地基坍塌导致垮塌,那恰恰说明地质力量找到了工程防御的薄弱环节——这正是大自然向我们发出的调整信号。

面对地质风险,现代工程思维正在经历从”征服自然”到”适应自然”的范式转变。瑞士阿尔卑斯山区的新建铁路采用柔性桥墩设计,允许结构在一定范围内随山体移动;日本东京湾跨海大桥设置了多重抗震支座,将地震能量分散吸收。这些创新背后是工程界对地质动态性的全新认知。具体到山区高速公路建设,或许我们需要建立更智能的地质监测网络,实时追踪山体位移数据;或者重新评估某些高风险路段的设计标准,宁可增加前期投入也要提高安全冗余度。英国土木工程师学会提出”韧性工程”概念,强调基础设施应具备吸收冲击并快速恢复的能力——这对经常面临地质灾害威胁的地区尤为重要。

站在猴子河特大桥的废墟上,我们应当超越简单的问责思维。地质学家卡尔·萨根曾说:”在某个地方,意外总是在等待着我们。”这句话道出了人类技术活动的本质局限。桥梁垮塌不应简单归因为道德缺失,而应视为自然系统向人类发出的复杂反馈。未来,我们需要培养一种”地质谦卑”意识——承认人类认知的有限性,在工程设计中为不可预见的地质运动预留空间。同时,建立更完善的风险评估机制,将地质监测数据纳入工程决策核心环节。只有当我们学会在地质的呼吸节奏中寻找平衡点,才能真正建造出经得起时间考验的基础设施。

厦蓉高速猴子河特大桥的故事远未结束。当调查结果最终公布时,无论指向设计缺陷、施工疏漏还是纯粹的天灾,我们都应该记住:每一座桥梁都是人类与地质力量对话的尝试。在这个对话中,傲慢只会招致失败,而谦逊与合作才能带来真正的安全。或许,这次事故最大的价值不在于追究责任,而在于促使我们重新思考:在追求发展速度的同时,如何为大自然不可预测的力量保留足够的尊重与准备?这不仅是工程技术问题,更是文明发展哲学的深刻命题。