山西阳泉一名18岁辍学创业的少年,因缺乏社会经验和阅历,两次创业均告失败,最终耗尽积蓄开的小店两个月内破产,情绪崩溃大哭,反映出当代部分年轻人急功近利创业、社会经验不足及情感自卑的困境,也警示创业需理性规划、积累经验,失败后仍应重拾信心、务实前行。

一、青春热血与创业冲动:少年不甘平凡的起点

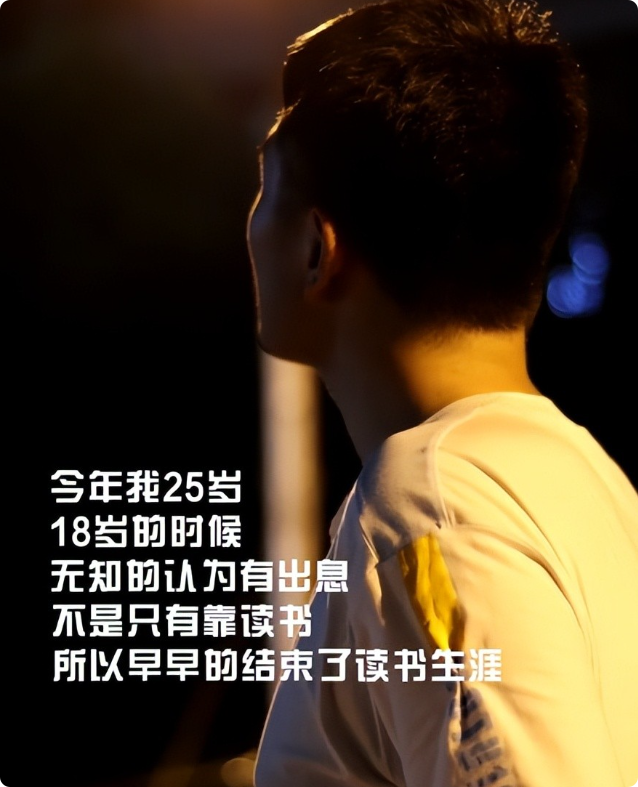

在山西阳泉的一个普通家庭里,一名18岁的少年做出了一个让同龄人羡慕却又充满争议的决定——辍学创业。这个看似叛逆的选择背后,是当代年轻人对”读书并非唯一出路”的深刻认同,以及对”年轻就要闯”的浪漫想象。

少年从小就有着不服输的性格,他厌倦了按部就班的校园生活,渴望通过创业证明自己的价值。当他把这个想法告诉上大学的朋友时,收获的不是劝阻,而是羡慕的目光。这种来自同龄人的认可,让他更加坚定了自己的选择。然而,现实很快给了他一记沉重的耳光。

二、从理想到现实:创业路上的残酷考验

1. 初入社会的懵懂与挫折

辍学后的少年先是找了一份普通工作,但很快发现这份工作无法满足他对成功的渴望。他开始意识到,在这个竞争激烈的社会,没有学历和经验的自己想要出人头地谈何容易。于是,创业成了他认为最有可能改变命运的途径。

然而,创业远比想象中困难。缺乏社会经验、人脉资源不足、商业知识匮乏,这些现实问题接踵而至。少年第一次创业很快以失败告终,不仅赔光了积蓄,更打击了他的自信心。

2. 年龄与心智的落差

从18岁到24岁,这段本该积累人生经验的黄金岁月,少年却一直在”一事无成”的状态中挣扎。他发现自己虽然年纪轻轻就踏入社会,但面对复杂的人际关系和商业规则时,常常显得手足无措。

更让他痛苦的是,在感情生活中他也表现得异常怯懦。遇到喜欢的女孩子,他甚至不敢表白,害怕自己不够优秀配不上对方。这种自卑感源于他在事业上的屡屡受挫,形成了一个恶性循环。

三、创业失败后的心理崩溃:一顿饭引发的情绪海啸

在经历了两年多的创业尝试后,少年用尽所有积蓄开了一家小店,却没想到仅仅两个月就赔光了所有钱。这个打击对他来说是毁灭性的——不仅经济上陷入困境,更重要的是精神上的彻底崩溃。

在一个普通的饭局上,当朋友们谈笑风生时,少年却突然情绪失控,当众大哭起来。这一刻,他积压已久的挫败感、自卑感和对未来的迷茫全部爆发出来。这顿饭成了压垮他的最后一根稻草,也让旁人看到了这个年轻人光鲜外表下的脆弱内心。

四、当代青年的创业困境:理想与现实的激烈碰撞

少年的经历并非个例,而是反映了当代许多年轻人的共同困境:

1. 对成功的急功近利

在社交媒体营造的”创业神话”影响下,许多年轻人幻想通过一次创业就能实现财务自由。他们低估了创业的难度,高估了自己的能力,最终往往以失败告终。

2. 社会经验的严重不足

过早辍学创业的年轻人普遍缺乏必要的社会经验。他们不懂得如何与人打交道,不了解商业运作的规律,更不具备应对挫折的心理素质。

3. 情感与事业的恶性循环

事业上的失败往往会引发情感上的自卑,而情感上的怯懦又会进一步影响事业发展,形成一个难以打破的恶性循环。

五、从失败中重生:重建信心与规划未来

尽管遭遇了重大挫折,但少年的故事并非没有希望。每一次失败都是成长的机会,关键在于如何从中吸取教训:

1. 重新认识自己

少年需要客观评估自己的优势和不足,找到真正适合自己的发展道路。创业不是唯一的选择,稳定的工作同样可以积累经验和财富。

2. 系统学习商业知识

如果他仍然坚持创业梦想,就需要系统学习商业知识,积累行业经验。可以从基层岗位做起,逐步了解行业运作规律。

3. 重建心理健康

情绪崩溃后,少年需要寻求专业的心理辅导,帮助自己走出自卑和挫败感的阴影。同时,建立健康的生活方式也很重要。

4. 制定务实计划

与其好高骛远,不如制定一个切实可行的发展计划。可以从兼职创业开始,逐步积累资金和经验,降低风险。

六、社会反思:我们能为年轻人做什么?

少年的经历也引发了我们对社会教育体系的思考:

- 职业教育的重要性:学校应该加强职业教育,帮助学生了解不同职业的发展路径,避免盲目创业。

- 心理辅导的普及:学校和社会应该提供更多心理辅导资源,帮助年轻人建立健康的心理素质。

- 创业教育的完善:创业教育不应该只是鼓励,更应该教授风险管理、失败应对等实用技能。

结语:青春没有标准答案

这个山西少年的故事,是当代许多年轻人的缩影。他的经历告诉我们,青春不只有成功和光鲜,更有挫折和迷茫。重要的是,在遭遇失败后,我们是否有勇气重新站起来,继续前行。

或许,真正的成长不在于是否创业成功,而在于能否从每次挫折中汲取教训,在跌倒后依然保持前行的勇气。对于这个少年来说,这次失败不是终点,而是新生的起点。只要他不放弃希望,终会找到属于自己的道路。

在这个充满不确定性的时代,我们每个人都在摸索中前进。少年的故事提醒我们:要尊重每个人的成长节奏,给予年轻人更多理解和包容,因为他们的青春,本就应该有试错的权利。