河南小伙孔涛因参与尼日利亚项目获封”工程领袖”酋长,六年后放弃特殊身份回国效力,展现当代青年”立足本土、胸怀世界”的全球化担当。

六年前,一则“中国工程师在非洲当上酋长”的新闻引爆全网。河南濮阳小伙孔涛身披传统长袍、手持雕花权杖,在尼日利亚土皇的见证下接受“工程领袖”酋长册封。如今六年过去,这位曾放弃国内稳定生活远赴非洲的“85后”工程师,毅然告别百亩封地和特殊身份,选择回归祖国。他的这段跨越国界的传奇经历,折射出当代中国青年在全球化浪潮中的独特成长轨迹。

逆袭之路:从助理工程师到非洲项目骨干

1985年出生于河南濮阳清丰县的孔涛,从小就是典型的“别人家的孩子”。2010年从北京交通大学土木工程专业毕业后,他顺利进入中国土木工程集团有限公司。然而初入职场的他很快发现,公司里高学历人才济济,自己不过是个普通助理工程师,连参与小项目的机会都寥寥无几。

“那段时间特别迷茫,感觉自己就是井底之蛙。”孔涛回忆道。正当他陷入职业低谷时,公司宣布启动尼日利亚新项目,许多同事因当地艰苦条件纷纷推辞,孔涛却主动请缨:“我想出去看看。”这个决定遭到母亲强烈反对,甚至以断绝关系相逼,但父亲的一句“好男儿志在四方”最终让他踏上了飞往非洲的航班。

2010年12月,初到尼日利亚的孔涛遭遇双重文化冲击:当地人说的豪萨语让他这个北交大高材生措手不及,而远超预期的物价更让他深刻体会到“理想与现实的差距”。但正是这种落差,激发了他快速成长的决心。

扎根非洲:用专业赢得尊重

在尼日利亚,孔涛很快展现出中国工程师的专业素养。他不仅自学豪萨语与当地人沟通,还深入工地一线解决技术难题。某次铁路建设项目中,面对复杂的地质条件,他创新采用“分段施工法”,将工期缩短了30%,在当地工程界引起轰动。

“孔先生总是第一个到工地,最后一个离开。”尼日利亚同事回忆道。这种敬业精神逐渐让他赢得各方信任。2018年,在参与阿布贾城铁项目时,孔涛带领团队攻克了软土路基处理的技术难关,使项目提前半年竣工。当地政府为此专门为他举办了表彰仪式,这成为他日后获封酋长的重要契机。

酋长之路:文化交融的象征

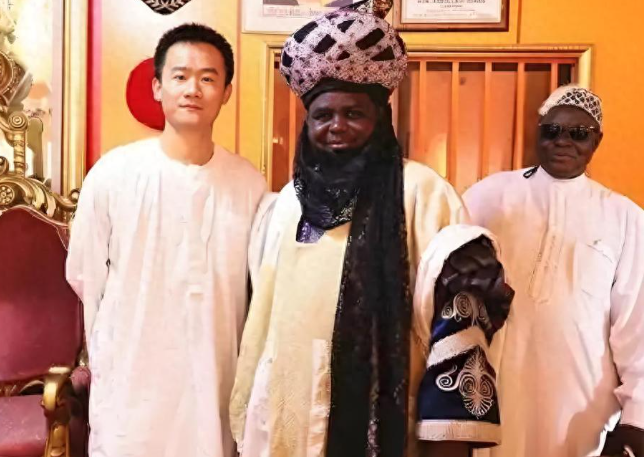

2019年,尼日利亚首都阿布贾土皇穆萨正式册封孔涛为“工程领袖”酋长。这场隆重的册封仪式上,孔涛身着传统刺绣长袍,手持象征权力的雕花权杖,接受数百名部落长老的祝福。

“这个头衔不是荣誉勋章,而是沉甸甸的责任。”孔涛解释道。在尼日利亚文化中,酋长既是社区领袖,也是矛盾调解人。获封后,他利用身份优势推动多个民生项目:帮助当地修建水井解决饮水问题,资助贫困学生上学,甚至参与调解部落纠纷。

然而,这个特殊身份也带来意想不到的困扰。有网友质疑:“中国工程师为何要接受外国封建头衔?”孔涛回应:“酋长制度在尼日利亚已有数百年历史,它代表着社区认可。我的工作就是搭建中非友谊的桥梁。”

回归祖国:新征程的开始

2025年初,孔涛主动辞去尼日利亚项目负责人的职务,带着妻子和刚满周岁的儿子回到河南老家。面对“放弃百亩封地和特殊待遇”的惋惜声,他坦言:“六年非洲生活让我收获远超预期,但父母年事已高,孩子也需要更好的教育环境。”

回国后的孔涛选择投身“一带一路”基础设施建设,现任某央企海外事业部副总经理。他将非洲经验融入新项目,在东南亚某铁路工程中创新采用“属地化管理”模式,大幅提升了当地员工参与度。

“在非洲的六年,我学会了用不同文化视角解决问题。”孔涛说,“真正的国际化不是单向输出,而是双向奔赴。”如今,他正计划撰写《跨文化工程管理》专著,将这段独特经历转化为可复制的经验。

记者手记:全球化时代的青年选择

孔涛的故事绝非简单的“逆袭传奇”。他的选择折射出当代中国青年的新特质:既有“敢为天下先”的闯劲,又有“四海为家”的胸怀。在非洲土地上,他不仅带去了中国技术,更搭建起文化沟通的桥梁;回归祖国后,他又将国际视野转化为推动行业发展的新动力。

正如孔涛在朋友圈写下的话:“世界很大,但脚下的路要自己走。无论身在何处,都要做一颗扎根大地的种子。”这位曾经的非洲酋长,正在用新的方式书写属于中国青年的全球故事。