在上海静安寺街道的社区教室里,八十五岁的许国屏正握着孩子们的小手调整笛孔角度。阳光透过窗棂洒在他泛白的鬓角,竹笛里流淌出的《茉莉花》旋律中,仿佛藏着一个世纪的光阴故事。这位与癌症抗争二十载的老党员,用一支竹笛丈量着民族音乐的传承之路,用一生践行着 “为党育人、为国传乐” 的初心誓言。

一、世家薪火:从石库门弄堂到艺术殿堂的笛声启蒙

1940 年,上海嵩山路的石库门弄堂里,九岁的许国屏第一次接过陆春龄递来的竹笛。父亲许光毅的民族音乐藏书、老师陆春龄 “学艺先做人” 的教诲,如同春雨般浸润着少年的心灵。在那个物资匮乏的年代,他跟着父亲义务教贫困学生吹笛,在宋庆龄创办的儿童艺术剧院里看前辈们免费为孤儿演出,这些经历让 “人民艺术家” 的种子在他心中深深扎根。

“宋先生常说,艺术要像阳光一样照进每个孩子的心灵。” 回忆起在中福会的岁月,许国屏的眼中泛起光芒。正是这种 “艺术为民” 的理念,促使他在 16 岁毅然选择儿童艺术剧院,开启了与竹笛相伴的人生旅程。当同龄人追逐流行音乐时,他却背着竹笛走进工厂车间、田间地头,在改革开放初期的 “金钱热” 中逆流而行,成为民乐普及的 “逆行者”。

二、创新突围:让竹笛成为世界听见中国的 “文化麦克风”

“横笛难学?那就让它竖起来!” 上世纪八十年代,面对民族音乐边缘化的困境,许国屏做出了大胆尝试。他自掏腰包订制竖笛,将乐理知识融入简单吹奏,让小学生们在 “do re mi” 的旋律中叩开民乐大门。更令人惊叹的是,他耗时三年发明的 “多功能组合式民族管乐器”,一支笛子竟能模仿横笛、巴乌、葫芦丝等七种音色,在国际发明展上斩获金奖,被外国友人称为 “东方魔笛”。

“教材是传承的基石。” 许国屏深知理论体系的重要性。他背着化疗设备深入云南山区,在病床上整理出《盲文民族乐器教材》;为让乡村孩子组建乐队,他写下《怎样组织笛鼓队》,用笛子与锣鼓的搭配激活乡土文化基因。如今,他的教材仍在全国 2000 多所学校使用,累计培养民乐爱好者超百万人。

三、生命礼赞:在与死神的博弈中奏响希望之歌

2003 年的胃癌诊断,如同晴天霹雳砸向正值壮年的许国屏。”手术前我还在修改教材,想着不能让孩子们断了课。” 带着三分之二切除的胃和六次化疗的病痛,他却做出惊人之举 —— 担任居委会主任,在社区里办起免费笛艺班。当邻居们劝他 “保命要紧” 时,他却笑道:”吹笛子就是最好的化疗,孩子们的笑声就是抗癌药。”

奇迹在热爱中诞生。二十年来,他组建的 “夕阳红笛队” 从社区走向世博舞台,千笛齐奏《我和我的祖国》的场景感动无数人;他发起的 “笛声助残” 项目,让盲童通过触摸笛孔感受音乐温度;即便疫情期间,他也通过短视频平台开设 “云课堂”,用镜头传递民乐之美。如今,在他居住的小区里,祖孙三代同吹竹笛的场景已成常态,”笛声里的社区” 成为新时代文明实践的鲜活样本。

四、信仰回响:一个党员与一个时代的音乐对话

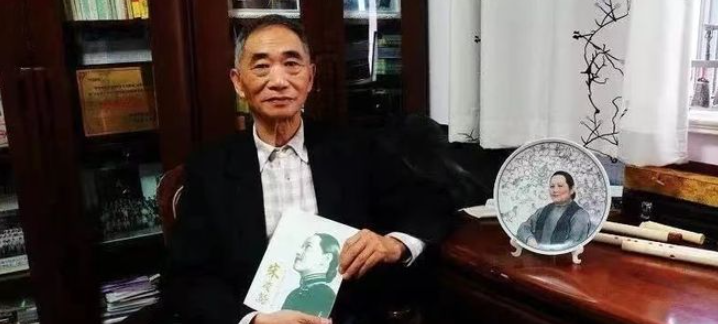

在许国屏的书房里,”党旗下的誓言” 书法作品与数十项荣誉证书交相辉映。从青丝到白发,他始终牢记入党时 “为人民服务” 的初心:义务教学 47 年,足迹遍布全国 31 个省市自治区;自费举办民族音乐讲座 800 余场,惠及群众超 50 万人次;即便癌细胞扩散至肝脏,仍坚持每周授课从未间断。

“民族音乐是文化自信的根脉,我要做永远吹哨的开路人。” 这位八旬老党员的话语掷地有声。当《梁祝》的旋律从孩子们的竖笛中飘出,当越来越多年轻人带着竹笛走上国际舞台,许国屏用一生证明:一支竹笛可以承载千年文脉,一颗初心能够照亮万里征程。在党旗下成长的他,早已将个人理想融入民族复兴的宏大叙事,让每一个音符都成为时代最强音的生动注脚。

从石库门到新时代,许国屏的 “音乐长征” 仍在继续。正如他在自传中所写:”我的生命长度由医学决定,但我的信仰厚度由奋斗书写。只要还有一口气,就要让竹笛成为连接过去与未来的文化桥梁。” 这,或许就是一位老党员对 “为人民服务” 最动人的诠释。