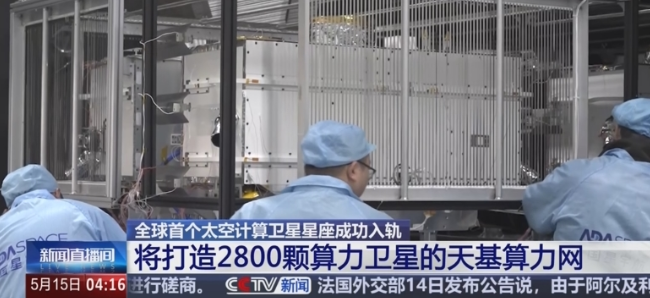

太空竞赛的赛道上,风云突变!央视一则重磅消息,如平地惊雷,改写了全球太空博弈的规则。我国规划的 2800 颗算力卫星网强势登场,以破竹之势,将太空探索的格局推向全新维度,曾经风光无限的马斯克星链,在这股新兴力量面前,似乎也黯然失色。

长久以来,马斯克的星链计划凭借 5000 颗卫星构建起庞大网络,致力于打破地面通信壁垒,让互联网的触角延伸至世界每一处角落。广袤的新疆牧区、孤独的海上航线、荒芜的沙漠前哨,都因星链的覆盖,迎来网络的曙光,其大面积连接的创举,无疑在太空通信领域立下了一座里程碑,成为众人瞩目的焦点。

然而,科技浪潮奔涌向前,永不停歇。伴随我国新一代太空探索计划的稳步推进,传统的卫星通信优势,已悄然沦为基础标配。央视官宣的算力卫星组网计划,宛如一颗投入湖面的巨石,激起千层浪,彻底颠覆了人们对 “天基网络” 的固有认知。

我国布局的这 2800 颗算力卫星,绝非简单的信号中转站,而是太空中的分布式数据中心。它们搭载先进的算力芯片与数据处理平台,宛如一个个灵动的智能大脑,能够自主开展高强度的 AI 运算与边缘计算。令人惊叹的是,仅仅 12 颗卫星组网,便爆发出每秒 5 千万亿次的恐怖算力,这一数据,相当于地面 50 万台电脑同时满负荷运转,倘若上千颗卫星全部部署到位,每一颗都将化身太空中的超级计算节点,届时,云端 AI 能力将如璀璨星河,直连全球。

中国在天基网络领域的强势发力,不仅让网络服务实现质的飞跃,更如同一把钥匙,开启了太空算力体系的成熟期大门。以算力卫星为核心支点,天基云正全方位重塑各行各业的运作模式。它打破了地域限制的枷锁,只要有卫星覆盖的地方,无论高山深海,还是荒漠丛林,高强度的 AI 计算皆可实时开展。

与传统卫星互联网仅能满足视频通信、数据上传等基础功能不同,我国的算力卫星宛如多面手,在极地科考、远洋航行、地质监测、应急通信等复杂且关键的领域大显身手,为其提供精准、高效的实时数据处理与智能分析服务。在极区冰情遥测中,快速影像分析助力科研人员洞察冰层变化;无人农机调度依靠卫星的边缘推理,实现精准作业;气象灾害预警时,大规模实时建模为防灾减灾抢得先机,这些复杂运算,如今都能在太空端就近轻松完成。

放眼国际舞台,中国的这一创新模式,为全球太空行业注入了全新活力,开辟了一条独具特色的技术路线。尽管国外部分企业也在探索太空数据处理与智能服务,但在规模化、智能化的天基算力体系构建方面,中国已一马当先,迈出了坚实且具有决定性意义的步伐。卫星算力网络融合芯片硬件、软件算法、大规模组网以及天地协同一体化等前沿技术,推动全球通信与算力产业实现跨越式升级,彰显了我国强大的卫星制造实力,更实现了自主、安全的算力调度与数据流转,对全球数字基础设施格局产生了深远且持久的影响。

天基算力的实现绝非易事,并非简单地将地面服务器搬上太空。卫星运行面临能耗、散热、存储、可靠性等诸多严苛挑战,每一项技术突破背后,都是无数科研人员的心血与智慧,凝聚着巨额投入。从自主研发卫星芯片,到攻克天上高效能耗管理难题,无一不体现出我国企业在数字化、航天、人工智能等多领域的强大体系集成能力。这项宏伟工程打破了传统 “靠地面、靠带宽、靠大型机房” 的固有模式,将高密度算力与智能平台无缝融入太空轨道,实现了新时代信息基础设施的华丽跃迁。

展望未来,当 2800 颗算力卫星全部组网完成,改变的不仅是通信的广度与速度,数据处理将在距离用户最近的太空节点自动完成。偏远乡村的患者能实时接受远程医疗诊断,重燃健康希望;公海舰队依靠及时的智能气象分析,航行更加安全;城市无人驾驶、应急响应等场景,也将在天基 AI 的助力下,变得更加智能、高效。太空算力网络将成为万物智联时代的神经系统,深度融入每一个个体的生活、每一个产业的发展以及社会治理的核心场景。

马斯克的星链计划,让我们初窥太空互联网的无限可能;而中国的天基算力网络,则开启了以 “算力” 为核心的太空新纪元,重新定义了太空的价值边界。在这场没有硝烟的太空竞赛中,中国正凭借创新实力,书写属于自己的辉煌篇章,引领全球迈向太空探索的新征程。