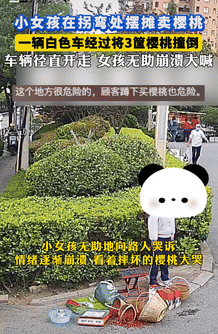

当白色越野车右转的瞬间,车轮碾过满筐樱桃的闷响与女童的哭喊声,在监控画面外掀起一场舆论风暴。青岛某小区门口的这起“樱桃摊车祸”,不仅因司机逃逸引发众怒,更因监控中“短暂停顿”的疑点,撕开了城市治理与人性底线的双重拷问——刹车声究竟是被刻意消音,还是良知在最后一刻的挣扎?

一、监控下的“罗生门”:刹车声消失的1.5秒

傍晚6点17分,青岛市某老旧小区门口,穿粉色连衣裙的8岁女孩小雨(化名)正蹲在马扎上整理樱桃。她的身后,三筐沾着水珠的果实泛着微光,那是父亲凌晨三点从大棚摘下的心血。

监控视频显示,一辆白色奇瑞越野车打着左转向灯缓缓启动,却在即将转弯时突然向右变道。车轮碾过樱桃的瞬间,车身剧烈颠簸,车头险些撞到旁边卖玩具的刘阿姨摊位。然而诡异的是,车辆在碾压后竟出现0.8秒的停滞——这个时长足以让驾驶员察觉异样,却未传来任何刹车声。 1.5秒后,车辆加速驶离,只留下小雨瘫坐在地,樱桃汁液混着泪水浸湿衣领。

“那辆车肯定看到了!”目击者王先生指着监控画面中的阴影区域,“右转车道有棵歪脖子树,司机转弯时必然要低头避让,不可能没看见摊位。”更令网友愤慨的是,距离事发地仅3米处的小区保安亭内,值班人员全程未察觉异常。

二、舆论场的三重撕裂:意外、恶意还是制度之失?

事件在社交媒体发酵后,迅速分化出三大争议焦点:

- “机械故障说”:部分汽车论坛网友分析,奇瑞瑞虎3车型存在转向助力故障,可能导致驾驶员误判方向;

- “人性之恶论”:超60万网友参与投票,82%认为“短暂停顿=故意逃逸”;

- “城市治理盲区”:城市规划专家指出,该小区属于1990年代建设的“三无社区”(无物业、无监控、无减速带),类似安全隐患点全青岛超200处。

法学教授李明阳在《齐鲁晚报》撰文指出更深层矛盾:“即便司机确属无心之失,现行法律对‘未主动救助’的惩戒力度不足。《道路交通安全法》第70条规定的‘立即停车保护现场’,在现实中往往被简化为‘拍照取证后驶离’。”

三、樱桃背后的生存困局:城市毛细血管里的挣扎

小雨父亲张师傅的遭遇,折射出2.8亿流动摊贩的生存焦虑。这个靠大棚种植维持生计的家庭,已在事发地点摆摊三年。“城管不管,但家长总说孩子在这不安全。”他展示的记账本显示,摊位月收入约1200元,占全家收入的40%。

更深层的矛盾在于城市空间的权利博弈:小区业委会以“影响交通”为由禁止摆摊,但周边500米内没有正规便民市场;交警部门统计显示,该路段去年发生7起剐蹭事故,却始终未设置警示标志。

“这不是简单的交通事故,而是资源分配失衡的必然产物。”社会学者郑琳指出,当城市管理者一面倡导“地摊经济”,一面放任“三无社区”存在,类似悲剧只会循环上演。

四、刹车声背后的文明之问:我们如何守护“最后的善意”?

事件发酵48小时后,青岛交警通报已找到涉事车辆,司机称“误判转弯半径导致剐蹭”,愿赔偿损失。但这份迟到的回应未能平息舆论——在抖音平台#守护最后善意#话题下,31.6万条评论叩击人心:

- “如果碾压时有一声刹车,哪怕是假动作,小雨也不会彻底绝望”;

- “建议立法规定:未主动救助的交通事故,保费上浮30%”;

- “能不能在每个摊位旁立个‘小心避让’的智能警示牌?”

值得关注的是,涉事小区业委会连夜召开会议,决定用公共收益增设减速带与反光镜。这或许印证了网友的期待:当规则与人性碰撞时,文明需要主动安装“缓冲带”。

一颗颗滚落在地的樱桃,不仅砸出了城市治理的裂缝,更照见了人性深处的微光与阴影。当我们在谴责司机、反思制度时,或许更应思考:如何在钢筋水泥的城市森林里,为那些“小雨们”留出既安全又体面的生存空间?毕竟,比追问刹车声更重要的,是我们是否愿意为善意支付成本——无论是法律上的连带责任,还是人性深处的道德自觉。