河南洛阳城南,伊河穿流而过,两岸山崖之上,龙门石窟静静伫立。2345 个窟龛密密麻麻镶嵌在崖壁间,近 11 万尊造像形态各异,2800 多块碑刻题记镌刻着岁月沧桑。这座历经 1500 多年风雨的世界最大石刻宝库,不仅是 “中国石刻艺术的最高峰”,更在新时代以创新姿态,演绎着一场跨越时空的文化传承之旅。

科技赋能,古迹保护从 “救急” 到 “未雨绸缪”

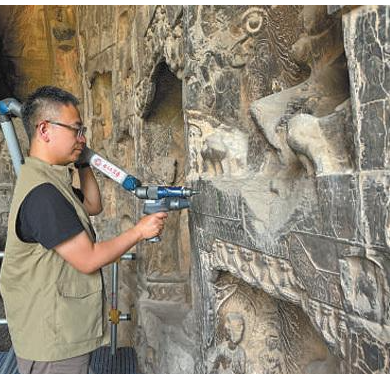

在古阳洞内,龙门石窟研究院研究馆员马朝龙正和同事们在脚手架上忙碌,仔细排查洞窟渗漏点。潮湿的岩壁上,新生的苔藓昭示着潜在的危机:“渗漏会导致岩体开裂、微生物滋生,石质文物安全容不得半点疏忽。” 千年前,古人留下的遮雨石板、排水沟等设施仍在默默发挥作用,而如今,科技为古迹保护带来全新可能。

半个世纪前,面对围岩崩塌、石窟风化等严峻挑战,龙门石窟开启首次大规模修复,卢舍那大佛的修复耗时长达 15 年。2021 年,奉先寺再次启动修复工程,这次,悬挑架杆避免损伤文物本体,高校联合开展的全面 “体检” 建立起数字化档案。“过去是‘动大手术’,现在更像‘日常保养’。” 马朝龙介绍,修复中还意外发现卢舍那大佛面部的金、银元素及彩绘颜料残留,预防性保护让石刻瑰宝焕发新生。

数字寻亲,让流散国宝 “云端团圆”

宾阳中洞莲花盖顶下,《帝后礼佛图》浮雕曾被盗卖的残壁,是龙门石窟难以磨灭的伤痛。为让流散国宝 “回家”,龙门石窟研究院开启 “数字寻亲” 行动。通过联合国内外高校,对散落全球的石窟碎片数字化扫描,参照老照片与同期造像,2023 年《文昭皇后礼佛图》率先 “数字复活”。借助 AR 技术,游客能直观感受其雍容华贵。

自 2005 年起,龙门石窟便建立 “数字档案”,运用激光扫描、高清摄影等技术采集文物信息。对于回归文物,通过数字技术实现虚拟 “嵌回”;3D 打印的等比例数字复位像,既无损复制文物,又助力保护研究,让珍贵文化遗产以数字形态永续流传。

文旅融合,石刻瑰宝点亮 “诗与远方”

暮色降临,伊河两岸灯光璀璨,龙门石窟披上梦幻外衣。身着汉服的游客在东山观景台争相与卢舍那大佛合影,文创店内挑选特色纪念品的人群络绎不绝。“延长参观时间、推出夜游体验,4 月重启的夜游活动吸引大量游客打卡。” 龙门石窟研究院工作人员王青茹介绍,明年即将完工的龙门石窟博物馆,将进一步丰富文旅体验。

作为研学胜地,龙门石窟结合学术成果推出 10 门特色研学课程和夏令营。“五一” 期间,小学生张涵在研学导师带领下学做拓片,感受书法与拓印工艺之美。数据见证着龙门石窟的热度:2024 年游客接待量达 770.5 万人次,创历史新高;今年前 4 个月,接待游客 316.9 万人次,国(境)外游客增长 4.6 倍 。

从科技守护到数字重生,从文化传承到文旅融合,龙门石窟这座千年石刻瑰宝,正以创新为笔,在新时代续写传奇。它不仅是历史文明的见证者,更成为推动文化自信自强的生动样本,让中华文脉在传承与创新中生生不息。