情侣因亲密行为或争执导致一方死亡时,若行为人存在过失(如未履行救助义务、言语刺激或行为过激),通常以过失致人死亡罪定罪,量刑多为3年以下有期徒刑(情节较轻)至7年,具体取决于过错程度、因果关系及事后态度等因素。

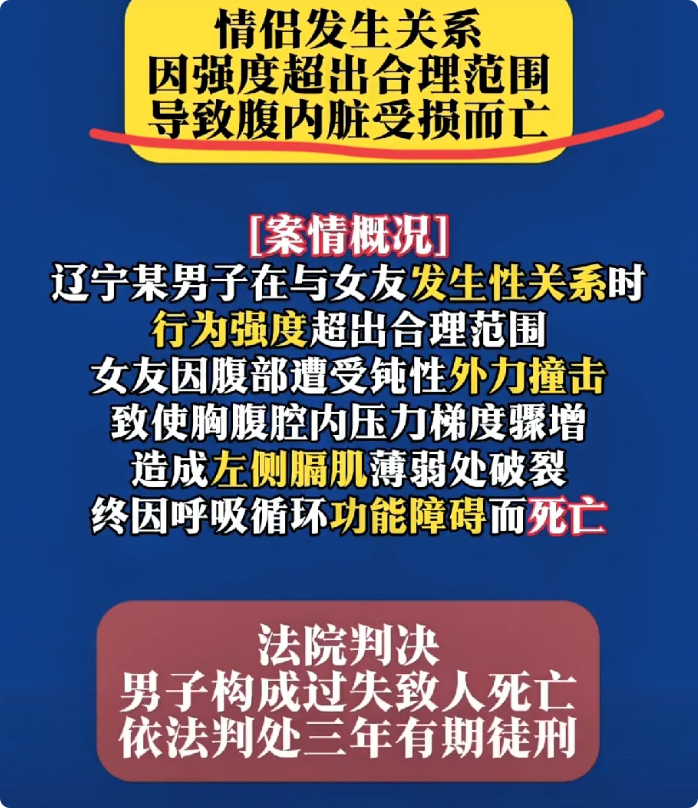

在当代社会,亲密关系被视为私人领域中最自由的表达空间,然而当激情逾越了安全的边界,导致一方死亡时,法律该如何平衡情感因素与责任追究?近期一起案件引发广泛争议:一对情侣在发生关系时,男方因行为强度过大且未充分留意女友身体状况,导致对方抢救无效死亡,最终法院以过失致人死亡罪判处男方两年有期徒刑。这一判决犹如一面镜子,映照出我国司法实践在处理亲密关系中过失致死案件的复杂考量——如何界定”注意义务”的边界?如何衡量激情时刻的理性期待?又如何平衡被害方权益与加害人的可责难性?本文将从法律要件、司法实践、社会伦理等多维度剖析这一争议判决背后的法理逻辑与价值权衡。

过失致人死亡罪的法律要件解析

我国《刑法》第二百三十三条明确规定:”过失致人死亡的,处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的,处三年以下有期徒刑。”这一看似简洁的法条,在适用到亲密关系场景时却呈现出惊人的复杂性。过失犯罪的构成要件包含两个核心要素:主观上的过失心态与客观上的因果关系。就本案而言,男方在发生关系过程中”未充分留意女友身体状况”的行为是否符合过失的认定标准,成为判决正当性的首要考量。

从主观层面分析,过失包括疏忽大意的过失与过于自信的过失两种形态。根据案情描述,男方作为亲密关系的参与者,理应预见到高强度性行为可能对伴侣健康造成的风险,尤其是当女方可能存在潜在健康隐患时。这种”预见可能性“构成了疏忽大意过失的心理基础。正如南通市某法院在类似案件中指出:”被告人与被害人处于亲密关系中,更应尽到高于普通人的注意义务,对伴侣的身体反应保持敏感与关注。”然而,反对观点则认为,在激情时刻要求当事人保持高度理性与警觉,可能与人性本能相冲突,这也是部分网友认为”两年刑期过重”的理由所在。

客观因果关系的认定同样面临挑战。法院需要确证女方的死亡结果与男方的行为之间存在直接因果链,排除其他因素的介入影响。在公开的类似案例中,法院通常依赖医学鉴定确定直接死因(如心脏骤停、脑出血等),并评估男方行为在导致死亡结果中的原因力比例。例如,江西萍乡某法院在一起倒车致人死亡案中强调:”过失行为的可归责性需与行为人对危险的掌控能力及回避可能性相匹配。”这意味着,如果医学证据显示女方本身存在特殊体质或潜在疾病,可能减轻男方的责任程度;反之,若证据表明男方的行为强度明显超出正常范围,则其责任相应加重。

“情节较轻”的认定是本案量刑的关键。刑法理论通常从法益侵害程度、行为人主观恶性、事后态度等方面综合判断。本案中,男方在事发后拨打急救电话的行为可能构成”积极救助”,符合《刑事诉讼法》第十五条关于从宽处理的规定。同时,若男方积极赔偿并获得被害方家属谅解,依照司法实践通常可获20%-30%的量刑减让。正如某法学专家分析:”亲密关系中的过失致死案件,加害人与被害人之间往往存在情感纽带,这与陌生人之间的过失犯罪存在本质区别,量刑时应体现这种特殊性。”然而,这种”区别对待”恰恰成为公众争议的焦点——亲密关系究竟应成为减轻责任的理由,还是反而应加重注意义务的要求?

司法实践的尺度:类案比较与量刑均衡

审视我国近年司法实践,类似亲密关系中过失致死的案件呈现出多样化的判决结果,反映出法官在自由裁量过程中的价值权衡。案例检索显示,此类案件量刑幅度从一年以下有期徒刑至四年不等,差异主要源于对”情节较轻”认定的不同标准及各地法院对亲密关系特殊性的考量侧重。

在一起备受关注的”垃圾清运车倒车致人死亡案”中,被告人在小区内倒车时因观察不足碾压被害人致死。一审法院判处三年有期徒刑,而二审改判为二年缓刑,理由包括”小区属封闭环境,被害人突然出现也有一定过错”及”被告人系初犯、偶犯”。这一改判凸显了不同审级法院对”情节较轻”认定的分歧,也反映了上诉审对量刑均衡的调控作用。相较之下,沈阳某案例中,被告人在矿区驾驶车辆过失致人死亡,虽同样具有自首、赔偿谅解等情节,却获刑三年缓刑三年,量刑略重于本案情侣案件。这种差异可能源于法官对危险场景的不同评价——驾驶重型车辆被视为更高风险活动,行为人因此承担更重的注意义务。

更具可比性的是江苏南通法院判决的一起案件:被告人在与女友发生关系后,未及时察觉对方异常身体状况,延误送医导致死亡。法院最终判处有期徒刑二年缓刑二年六个月,与本案量刑相近。该判决特别强调:”被告人与被害人系恋爱关系,犯罪情节较轻,社会危害性相对较小,且被告人积极赔偿并获得谅解,符合适用缓刑条件。”这一裁判要旨揭示了法院处理此类案件的典型思路——在确认过失责任的前提下,充分考虑当事人关系的特殊性及事后救济的积极性,在量刑上体现宽缓化倾向。

然而,司法实践并非全然一致。某地法院在一起”酒后发生关系致死案”中,判处被告人有期徒刑三年六个月,明显重于本案。判决书指出:”被告人在明知被害人饮酒后仍进行高强度性行为,未尽到合理的注意义务,主观过失程度较高。”这类判决传递出明确信号:当行为人明知或应知伴侣处于不适状态仍实施危险行为时,法院倾向于认定其过失程度较重,不属于”情节较轻”情形。这也反衬出本案可能存在的从宽因素——无证据表明男方明知女友存在健康隐患或不当风险。

对比可见,我国法院在处理亲密关系过失致死案件时,逐渐形成了一套隐性尺度:关系性质(如是否为稳定情侣)、行为时明知程度、事后救助态度、赔偿谅解情况等综合因素共同决定量刑幅度。本案两年刑期处于该类案件量刑谱系的中下位,符合”自首+认罪认罚+赔偿谅解”案件的通常处理方式,但仍有讨论空间——是否充分考虑了生命权价值的至高性?又是否恰当评估了男方注意义务的违反程度?

情与法的边界:社会伦理视角下的责任认知

法律判决从来不只是冷冰冰的逻辑推演,更是社会主流价值观的集中体现。本案引发的公众争议,本质上反映了人们对亲密关系中责任边界的不同认知。支持判决的一方认为,两年刑期体现了法律对人性弱点的适度宽容;而反对声音则质疑,这种”宽容”是否变相降低了亲密关系中对伴侣生命健康的保护标准。

从社会心理学角度分析,亲密关系中的行为规范存在”双重标准“困境。一方面,社会文化鼓励恋人间的激情表达与本能释放;另一方面,又期待双方尤其是男性在关键时刻保持理性与克制。这种矛盾期待在司法评价中同样存在:法律是否应当承认”激情状态”下的认知能力减损?有学者指出:”刑法中的过失标准应当是社会一般人的合理注意水平,而非理想状态下的完美注意。”这意味着,法院在判断男方是否违反注意义务时,需要考量一个理性恋人在类似激情情境下可能达到的注意程度,而非事后冷静状态下的反思标准。

被害人家属的态度也是影响公众认知的重要因素。在多数类似案件中,被告人通过经济赔偿与真诚悔过获得被害方谅解,这一情节往往成为量刑从宽的关键理由。从恢复性司法视角看,这种”赔偿—谅解—轻判”模式有助于修复被破坏的社会关系,避免双方家庭陷入长期对立。然而,也有批评指出,过度依赖赔偿谅解可能导致”以钱买刑”的不公现象,尤其当被害方因经济压力被迫妥协时。本案中若存在谅解情节,则两年刑期符合司法惯例;反之,则可能偏轻。

更深层的伦理争议在于:法律对亲密关系中的过失行为是应当特殊对待,还是坚持一视同仁?支持特殊对待的观点认为,情侣间的互动具有高度私密性与相互性,不同于一般的加害—被害关系;而反对观点则强调,生命权价值至高无上,不能因关系特殊而减轻保护。这种分歧在比较法上也有体现:德国刑法对过失致人死亡罪的规定更为细化,根据行为场景(如交通、医疗、家庭等)设置不同量刑档次;而日本刑法则保持概括规定,赋予法官更大裁量空间。我国现行刑法采取后者模式,导致实务中容易出现同案不同判现象,这也是本案引发争议的制度背景之一。

值得注意的是,性别因素在此类案件中的潜在影响。虽然法律条文保持中立,但社会观念可能不自觉地期待男性在亲密关系中承担更多的风险防范责任。有研究指出,在类似案件中,男性被告人更容易被认定违反注意义务,而女性被告人则可能更多获得”认知局限”的宽宥。这种隐性偏见是否影响本案判决,值得进一步探讨。理想的司法应当超越性别刻板印象,纯粹从行为人的客观能力和主观预见可能性出发进行评价。

法律完善与公众教育:悲剧之后的制度反思

本案引发的争议暴露出我国过失致人死亡罪立法与司法实践中的若干深层次问题,也指向未来可能的改革方向。如何在保障生命权的同时兼顾人性现实?如何统一裁判标准又保留个案正义空间?这些问题需要立法者、司法者与学界共同探索。

从立法技术角度看,现行《刑法》第二百三十三条对”情节较轻”的规定过于模糊,导致实务认定标准不一。有学者建议借鉴”区分制“立法例,根据过失类型(如业务过失、重大过失、一般过失等)设置不同刑档,为法官提供更精细的裁判指引。例如,可考虑将亲密关系中的过失致死单独归类,规定区别于交通事故、职业过失等的特殊评价标准。同时,司法解释可进一步明确”情节较轻”的考量因素清单,如关系性质、行为场景、救助及时性等,增强法律适用的可预测性。

司法裁量权的规范同样重要。案例检索显示,各地法院对相似亲密关系过失致死案件的量刑差异有时高达300%,这不仅影响司法公信力,也可能导致”选择管辖“等策略行为。最高人民法院可通过发布指导性案例、制定量刑指导意见等方式统一裁判尺度。例如,明确自首、认罪认罚、赔偿谅解等情节的从宽幅度上限,避免过度从宽导致罪刑失衡。本案中若二审法院能详细阐明两年刑期的具体计算依据(如基准刑确定、调节比例等),将大大增强判决的说服力。

超越个案处理,建立风险预防机制同样关键。公共卫生部门可加强亲密关系安全教育,普及生理健康知识与风险识别技能。正如某学者指出:”许多悲剧源于无知而非恶意,法律的事后惩戒必须与事前教育相结合。”这类教育不应仅限于医学层面,还应包括法律风险认知——让公众意识到即使是两情相悦的亲密行为,也可能因重大过失而触发刑事责任。学校教育、社区宣传与媒体引导都可在这一领域发挥作用。

最后,司法与舆论的良性互动值得关注。本案引发的网络争议反映出公众法律认知与专业判断之间的鸿沟。司法机关可通过判决书说理强化、典型案例发布、专家解读等方式,向社会传递更专业的法律评价标准。同时,媒体也应避免情绪化报道,准确传递法律原则而非片面放大极端观点。只有当公众理解”过失责任”的法理基础与量刑逻辑时,才能形成对判决结果的理性讨论而非情绪化对立。

回望这起情侣过失致死案件,两年刑期背后是法律在冰冷理性与人性温度之间的艰难平衡。它既是对逝去生命的庄严交代,也是对人性弱点的有限宽容;既是司法者基于专业判断的法律适用,也是社会价值观的集中体现。在亲密关系这一最私密领域引入法律责任考量,无疑是一个痛苦却必要的选择——因为真正的爱,从来不应以生命为代价。