当时代浪潮裹挟着复杂的国内外挑战奔涌而来,一场关于 “节俭” 的无声革命正在党政机关悄然展开。继去年 7 月两次强调党政机关要过 “紧日子” 后,2024 年 5 月 18 日,中央再度亮剑,以更细致、更具操作性的措施细则,向全国释放出厉行节约的强烈信号。这三次高频次的政策部署,恰似三声重锤,不仅敲醒了部分机关单位的懈怠意识,更折射出国家应对挑战、重塑作风的坚定决心。

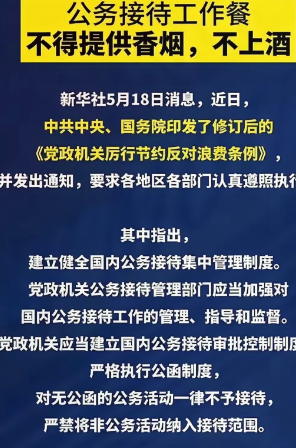

此次出台的细则堪称 “节俭指南”,将公务接待的每个环节都纳入规范框架。从公务接待必须持有公函,到明令禁止提供高档餐食、烟酒;从严格限定住宿标准、陪餐人数,到实行清单报销与审计监督,甚至取消迎送仪式等细节,都彰显出中央对 “紧日子” 政策落地的严谨态度。对比去年的文件,今年的规定不再停留于原则性倡导,而是以 “钉钉子” 精神将节俭要求细化到具体场景,让政策执行有章可循、违规行为无处遁形。

中央为何在短短两年内三次聚焦同一议题?答案藏在现实的迫切需求中。尽管 “过紧日子” 的号召已持续推进,但部分党政机关仍存在重视不足、宣传流于形式、执行打折扣等问题。一些单位表面响应号召,实际却在公务接待中变相铺张;部分干部尚未真正树立起节俭意识,将 “紧日子” 当作阶段性任务而非长期准则。这些现象的存在,不仅背离了党的优良传统,更可能削弱政府公信力,让群众对干部作风产生质疑。

在当前复杂的国内外环境下,党政机关带头过 “紧日子” 意义深远。一方面,厉行节约、反对浪费是中国共产党自成立以来一以贯之的优良作风。从革命年代 “红米饭、南瓜汤” 的艰苦奋斗,到新时代倡导 “光盘行动” 的文明风尚,节俭早已融入党的精神血脉。党政机关践行这一传统,既是对历史的传承,更是对初心的坚守。

另一方面,这一举措是密切党群关系、凝聚社会共识的关键之举。当党政机关勒紧 “钱袋子”,把有限的财政资金更多投入到民生保障、科技创新等领域,群众能够切实感受到政府与人民同呼吸、共命运。在外部挑战加剧、经济发展面临压力的当下,党政机关以节俭作表率,更能激发全民斗志,汇聚起攻坚克难的磅礴力量。

从 “过紧日子” 到 “紧日子常态化”,中央的三次强调,不仅是对党政机关作风建设的持续加压,更是对整个社会价值导向的有力引领。当每一笔公务支出都经得起阳光检验,当节俭意识真正内化于心、外化于行,我们收获的不仅是财政资金的合理使用,更是民心的凝聚与国家发展根基的稳固。这场关于 “紧日子” 的革命,终将在新时代的征程中,书写出属于中国的奋斗新篇章。