江西四男子为牟利钻孔灌农药毒杀5棵百年古樟被判刑,凸显古树保护监管难题,需科技、法治与全民共治筑牢生态屏障。

2025年6月,江西省赣州市宁都县人民法院对一起特大古树毒杀案作出宣判,主犯曾某生因危害国家重点保护植物罪被判处有期徒刑两年八个月,其余三名从犯获刑七至九个月不等。这起案件揭开了一个令人震惊的黑色产业链——商人勾结不法分子,通过钻孔灌注农药的方式毒杀百年古樟树,再以”安全隐患”为由低价收购牟利。

古树接连暴毙背后的罪恶链条

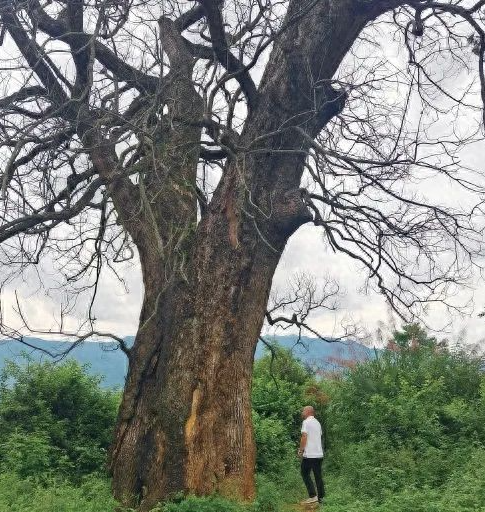

2023年夏季,宁都县青塘镇多个村庄的村民发现,村中几棵三四百年的古樟树突然枯死。更蹊跷的是,枯死不久,就有商人”曾老板”上门询问收购事宜。这一反常现象引起了部分村民的警觉,他们联想到近年来频发的古树被盗伐案件,随即向警方报案。

经宁都县公安局森林分局专案组调查,一个精心策划的犯罪网络浮出水面:

- 主犯曾某生:长期从事木材生意,发现古树交易市场的高额利润后,开始谋划非法获取古树资源。

- 司机卢某等人:受雇于曾某生,负责夜间潜入村庄实施毒杀行动。

- 作案手法:使用电钻在树干基部钻孔,灌注高浓度除草剂草甘膦,导致树木根系腐烂枯死。

“他们专挑夜间作案,钻孔位置隐蔽,初期很难被发现。”办案民警介绍,待树木完全枯死后,犯罪团伙便以”存在安全隐患”为由,低价收购这些”自然死亡”的古树,转手高价出售牟利。

司法亮剑:从重惩处生态犯罪

2025年初,宁都县人民法院对这起案件作出一审判决:

- 主犯曾某生:有期徒刑两年八个月,并处罚金5万元。

- 从犯卢某等三人:分别判处有期徒刑七至九个月,并处罚金1-3万元不等。

法院认为,四名被告人明知古樟树是国家重点保护植物,仍采取破坏性手段实施毒杀,其行为已构成危害国家重点保护植物罪,且作案手段恶劣、社会影响极坏,依法应予严惩。

“这起案件的判决具有标杆意义。”环境法学专家指出,近年来,随着古树名木经济价值攀升,非法采伐、毒杀古树案件呈上升趋势。本案中,法院对主犯从重处罚,并处罚金,彰显了司法机关打击生态犯罪的决心。

古树保护困局:监管与利益的博弈

宁都县地处赣南山区,森林覆盖率达70%以上,拥有大量百年古树。这些古树不仅是重要的生态资源,更承载着地方历史文化记忆。然而,近年来,随着古树交易市场活跃,一些不法分子将黑手伸向这些”活文物”。

“古树保护面临三大难题:发现难、取证难、查处难。”林业部门工作人员坦言:

- 发现难:犯罪团伙选择夜间作案,钻孔位置隐蔽,初期枯死症状易被误判为自然死亡。

- 取证难:草甘膦等除草剂在土壤中分解快,残留检测难度大。

- 查处难:跨区域作案现象突出,不法分子常流窜多地作案,增加侦破难度。

本案中,警方通过走访村民、调取监控、检测土壤残留等多方取证,最终锁定犯罪证据链,这一侦破过程本身就体现了打击此类犯罪的复杂性。

生态保护升级:从个案到长效机制

这起案件的宣判,为全国古树保护工作敲响了警钟。近年来,我国已建立**”国家-省-市-县”四级古树名木保护体系**,将所有古树名木纳入数据库管理。但基层执行仍存在短板:

专家建议从三方面加强保护:

- 科技赋能:推广古树健康监测系统,通过物联网技术实时监测树木生长状态,异常枯死可自动报警。

- 全民共治:建立”古树保护网格员”制度,发动村民参与日常巡查,设立举报奖励机制。

- 严打产业链:针对非法收购、运输、加工古树及其制品的上下游犯罪,开展全链条打击。

宁都县政府已启动专项整治行动,在重点区域安装监控摄像头,并组织护林员开展夜间巡逻。同时,计划对受损古树进行抢救性保护,最大限度恢复生态功能。

结语:守护绿色记忆,法律与共治缺一不可

这起毒杀古樟案的背后,是生态保护与经济利益之间的激烈博弈。法院的判决传递了明确信号:破坏生态环境必将受到法律严惩。但要从根本上遏制此类犯罪,还需构建”科技+法治+全民参与”的长效保护机制。

每一棵古树都是不可再生的自然遗产,承载着地方的历史记忆和文化基因。保护古树,不仅是为了留住绿水青山,更是为了守护中华民族的精神家园。让我们以这起案件为鉴,共同筑牢生态保护的法治屏障,让绿色记忆永续传承。