2025年5月曝光市场上约35%标称“防晒衣”防晒效果不达标,选购需关注UPF值、材质、工艺等指标并规避使用误区以科学挑选。

2025 年 5 月,某消费者协会的检测报告引爆舆论 —— 市场上约 35% 的标称 “防晒衣” 产品实际防晒效果不达标,部分样品的紫外线防护系数(UPF)甚至低于 15,远未达到国家标准要求的 UPF30+。当 “防晒衣不防晒” 成为消费痛点,我们亟需建立科学的选购逻辑,让防护装备真正成为肌肤的 “隐形遮阳伞”。

一、行业乱象:防晒衣市场的 “皇帝新衣”

本次曝光的问题产品呈现出三大典型特征:一是 “概念炒作”,部分商家将普通聚酯纤维面料的衣服冠以 “冰感防晒”“科技防护” 等名号,实则未经过任何防晒处理;二是 “参数虚标”,检测显示某知名快消品牌的防晒衣 UPF 值仅为 12,却在吊牌标注 UPF50+;三是 “工艺缺陷”,部分产品为追求透气性,采用稀松编织工艺,导致紫外线透过率超过 25%。

更值得警惕的是消费认知偏差。调查显示,68% 的消费者选购防晒衣时仅关注 “是否标注防晒”,而仅有 12% 会主动查看 UPF 检测报告。这种信息不对称给了不良商家可乘之机。某面料检测机构工程师透露,部分企业为降低成本,使用普通染料而非防晒助剂,或者在洗涤三次后防晒性能就会衰减 50% 以上,“消费者买到的可能只是一件印着‘防晒’字样的普通衣服”。

二、防晒原理:读懂面料里的 “紫外线防御系统”

防晒衣的防护性能源自三大技术路径:

物理遮蔽:高密织面料通过纤维间的微小孔隙形成物理屏障。优质防晒衣通常采用直径小于 40 微米的超细纤维,以聚酯纤维或尼龙为主,经纬密度达到 130×90 根 / 英寸以上,这种结构能反射 40% 以上的紫外线。

化学吸收:面料经防晒助剂处理后,能吸收紫外线并转化为热能。常用的助剂如二苯甲酮类,可吸收 UVB(中波紫外线),而苯并三唑类则针对 UVA(长波紫外线),理想状态下可吸收 90% 以上的有害光线。

结构设计:立体剪裁的连帽设计可增加 15% 的颈部防护面积,袖口的拇指扣设计能减少手腕暴露,而腋下的透气网布则在防护与散热间取得平衡。

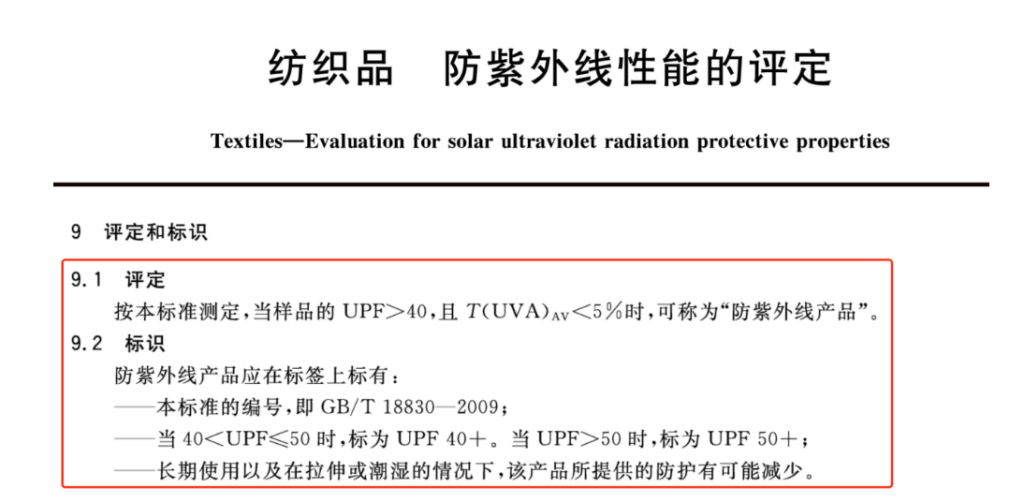

国家标准 GB/T 18830-2020 明确规定:只有 UPF>30 且 UVA 透过率 <5% 的服装才能称为 “防晒衣”,其中 UPF50 + 产品的紫外线过滤率可达 98% 以上。这意味着穿着合格防晒衣在阳光下活动,相当于给皮肤撑起了一把 “超密度遮阳伞”。

三、选购法则:五维筛选模型助你避坑

(1)看标识:解码防护密码

正规防晒衣的吊牌应包含三大关键信息:UPF 值(如 UPF40+)、执行标准(GB/T 18830)、洗涤说明(防晒性能是否耐水洗)。注意观察 “防护范围” 标注,优质产品会明确说明 “防护 UVA 和 UVB”,而劣质品常以 “防紫外线” 等模糊表述蒙混过关。

(2)测透光:最简单的居家检测

在光线充足的环境下,将衣服对准光源观察透光性。高密度面料应呈现均匀的漫反射光,若能清晰看到光源轮廓,说明编织密度不足。某户外品牌技术人员推荐 “手机手电筒测试法”:用衣服包裹手机闪光灯,从另一侧观察光斑亮度,亮度越低则防晒性能越好。

(3)验材质:纤维里的防护秘密

燃烧法可初步鉴别面料成分:聚酯纤维燃烧时会卷缩成黑色硬球,伴有刺鼻气味;尼龙燃烧后形成棕褐色软球,气味较淡;而纯棉燃烧后呈松散灰烬。防晒衣首选 100% 聚酯纤维或尼龙 66,避免选择棉麻等天然纤维,因其天然结构无法有效阻挡紫外线。

(4)试工艺:细节之处见真章

检查接缝处是否采用包边处理,外露的线头可能形成紫外线 “突破口”;拉链头应带有防晒挡片,避免金属拉链区域成为防护盲区;帽子的帽檐宽度应不小于 7 厘米,确保面部有效遮挡。某专业测评显示,带有可拆卸遮阳帽的防晒衣,实际防护面积比普通款式多 22%。

(5)查认证:权威背书更可靠

优先选择通过 Oeko-Tex Standard 100(生态纺织品认证)或 UAF(美国皮肤癌基金会认证)的产品。这些认证体系不仅要求 UPF 达标,还对甲醛含量、色牢度等指标有严格限制。某电商平台数据显示,带有专业认证的防晒衣,尽管价格高出 30%,但退货率仅为普通产品的 1/5。

四、使用误区:这些习惯正在削弱防护效果

许多消费者即便购买了合格防晒衣,也可能因使用不当导致防护失效。洗涤环节是性能衰减的主要风险点:机洗时高速旋转会破坏纤维结构,建议用冷水手洗并单独洗涤;洗衣粉中的酶制剂可能分解防晒助剂,应选择中性洗涤剂;晾晒时避免阳光直射,高温会加速面料老化。

穿着方式同样关键。研究表明,当防晒衣被汗水浸湿后,UPF 值可能下降 15%-20%,因此运动时应选择速干型产品;频繁折叠存放会使面料产生永久折痕,这些折痕处的纤维结构受损,紫外线透过率可增加 30% 以上。专业户外品牌建议,每件防晒衣的累计穿着时间不宜超过 200 小时,或使用 2-3 个夏季后更换。

五、场景适配:不同需求的精准选择

日常通勤:轻量便携是关键

推荐选择重量在 100 克以下的皮肤衣,采用 20D 以下的超轻面料,收纳后可装入掌心大小的收纳袋。颜色以藏青、黑色等深色系为佳,研究显示深色面料比浅色的 UPF 值平均高 12%。某品牌推出的 “通勤云感防晒衣”,采用微多孔结构面料,在 UPF50 + 的同时,透气性达到 8000mm/H2O,适合办公室到地铁的短距离出行。

户外徒步:专业防护无死角

登山、骑行等场景需选择 “全包裹” 设计:带可调节风帽、拇指扣袖口、下摆抽绳,部分高端产品还在背部设置透气网纱区。面料方面,优选带有防水涂层的 200D 尼龙,既能防紫外线又可应对短时小雨。某户外实验室测试显示,专业徒步防晒衣在海拔 3000 米的高原环境下,仍能保持 95% 以上的防护性能。

水上运动:速干抗氯是刚需

冲浪、潜水等水上活动需特别注意氯水和海水的侵蚀。应选择经过抗氯处理的聚酯纤维面料,这种面料的分子结构更稳定,在泳池环境中 UPF 衰减速度比普通面料慢 40%。某潜水品牌的防晒水母衣,采用无缝热压技术,避免接缝处因氯水腐蚀产生破损,同时在肩部等易晒伤部位使用双倍密度编织。

当 “防晒衣不防晒” 的乱象被揭开,消费者更需要建立科学的选购逻辑。从读懂 UPF 标识到掌握材质检测技巧,从规避洗涤误区到根据场景选择产品,每一个环节的科学决策,都能让防晒衣真正成为肌肤的 “防护铠甲”。在紫外线日益强烈的今天,明智的消费选择不仅是对自身健康的投资,更是推动行业规范发展的力量。